「ピアスニードル」は、鋭利な刃先で皮膚や軟骨をスムーズに切り開くため、ピアッサーと比較して、きれいな円形の穴を作ることができます。ただし、その使用方法には慣れや知識が必要なため、初心者の方では難しいと感じる方がほとんどです。

本記事では、ピアスニードルの特徴や選び方から、ピアッサーとの違い、そして使用方法まで徹底解説します。セルフピアッシングを検討している方はもちろん、プロの施術を受ける前に知識を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

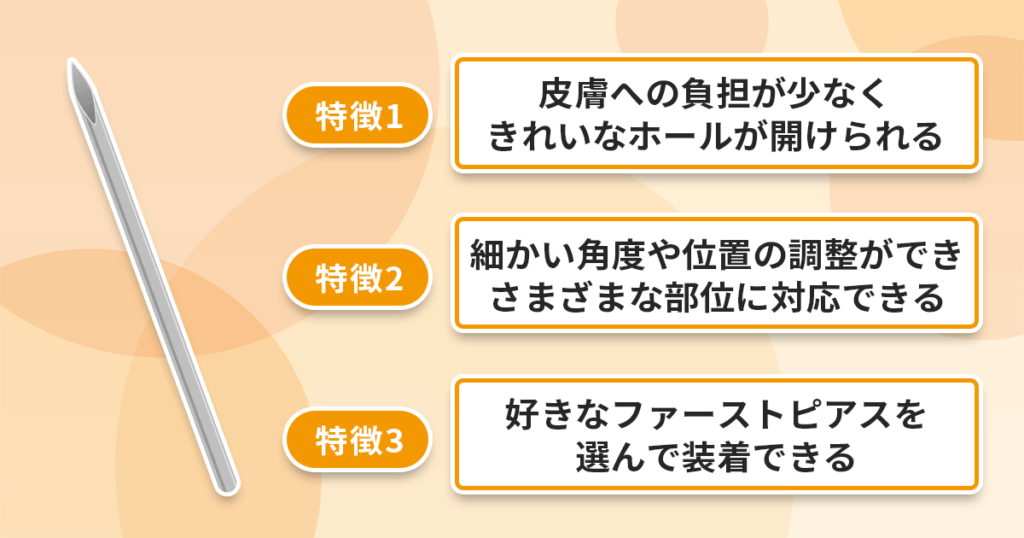

ピアスニードルとは?選ばれる3つの特徴

(編集部作成)

ピアスニードル(ピアッシングニードル)は、ピアスホールを開けるための医療用の針状ツールです。先端が斜めにカットされており、内部が空洞になっているのが特徴です。

鋭利な刃先で皮膚や軟骨をスムーズに切り開き、きれいな円形の穴を作ることができます。医療用ステンレスなどで作られており、滅菌処理されたものが推奨されます。

特徴1|皮膚への負担が少なく、きれいなホールが開けられる

ピアスニードルの最大の特徴の一つは、その鋭利な刃先によって、皮膚や軟骨を押し潰すのではなく、スムーズに切り開くことができる点です。これにより、組織へのダメージが少なく、炎症や腫れといったトラブルのリスクを軽減できます。

また、無理な力がかからないため、仕上がりが綺麗で、円形の整ったピアスホールを開けることが可能です。これにより、ピアスが安定しやすく、長期間にわたって快適にピアスのおしゃれを楽しむことができます。

特徴2|細かい角度や位置の調整ができ、さまざまな部位に対応できる

ピアスニードルは、施術者が手動で操作するため、ピアッサーに比べて細かい角度や位置の調整が容易に行えます。これにより、耳たぶはもちろんのこと、軟骨、鼻、へそなど、ピアッサーでは難しいとされる様々な部位へのピアッシングに対応可能です。

特に、軟骨など硬い組織へのピアッシングは、ニードルを使用することで、組織への負担を最小限に抑えながら、より安全かつ正確に施術を行うことができます。

特徴3|好きなファーストピアスを選んで装着できる

ピアッサーの場合、通常は内蔵されたファーストピアスを使用する必要があり、デザインの選択肢が限られています。しかし、ピアスニードルでホールを開けた場合は、施術後に自分の好きなデザインのファーストピアスを装着することが可能です。

素材や形状など、自分の肌質や好みに合ったピアスを最初から選べるため、より快適でおしゃれなピアスライフをスタートさせることができます。医療機関によっては、金属アレルギー対応のファーストピアスを豊富に用意している場合もあります。

ピアスニードルとピアッサーの違いを徹底比較

ピアッサーは、瞬間的に穴を開けるのに対し、ニードルは刃物で皮膚を切り開くように穴を開けます。ここでは、ピアスニードルとピアッサーの違いを比較します。

| ピアスニードル | ピアッサー | |

|---|---|---|

| 仕組み | 鋭利な針で皮膚を切り開いて穴を開ける | バネの力でピアスの先端を押し込んで穴を開ける |

| 仕上がり | 組織を切り開くため、きれいで安定したホールができやすい | 組織を押し潰すため、断面が不均一になりやすい |

| 痛み | 痛みがダイレクトだが、細胞の損傷が少なく回復が早い | 一瞬で終わるが、組織へのダメージや腫れが出やすい |

| 難易度 | 慣れや知識が必要、セルフの場合は難易度が高い | 手軽で初心者でも使いやすい |

ピアスニードルは、初心者がセルフで扱うのは難しく、開ける際の痛みは強いものの、細かい調整ができたり、皮膚への負担が少ないことできれいなピアスホールが開けられます。

手軽に済ませたい方や費用を抑えたい方はピアッサーを選ぶことが多いですが、安全性を重視する方、軟骨など耳たぶ以外の部位に開けたい方、好きなファーストピアスを装着したい方には、ピアスニードルを選ぶのがおすすめです。

ピアスニードルのゲージ(太さ)の選び方

ピアスニードルのゲージ(G)は、開ける部位や付けたいピアスの種類によって選ぶのが基本です。数字が小さいほど太くなるので、希望するピアスやスタイルに合わせて選びましょう。

| 18G(約1.0mm) | 細め、耳たぶ向き |

| 16G(約1.2mm) | 標準的、耳たぶ・軟骨両用 |

| 14G(約1.6mm) | 太め、軟骨や安定重視の方におすすめ |

耳たぶに使用する場合、一般的には16G(約1.2mm)や18G(約1.0mm)が推奨されます。18Gは細めで傷跡が目立ちにくく、16Gは安定しやすくファッションピアス・ボディピアス両方に対応できます。

軟骨(ヘリックス・トラガスなど)の場合は、14G(約1.6mm)や16Gが主流です。14Gはしっかりとしたホールができ安定しやすいですが、穴がやや大きくなります。16Gも軟骨に使えますが、安定にやや時間がかかることもあるので注意が必要です。

その他のボディピアスの場合は、部位によって12Gや14Gなど、さらに太いゲージを選ぶこともあります。この基準を参考に、自分に合ったニードルの太さを選びましょう。

ピアスニードルの使い方をステップごとに解説

ピアスニードルの扱いにはある程度の知識と注意が必要です。ここでは、ピアスニードルを使ったピアッシングの手順をステップごとに解説します。

ただし、感染症やトラブルのリスクを避けるため、不安がある場合や安全を重視したい場合は、ご自身で行わず、医療機関での施術を受けるようにしてください。

事前準備|使用前に必要なもの

ピアスニードルを使用する前に、いくつか準備が必要です。以下のものが揃っているか確認してください。

- ピアスニードル(開けたいピアスのゲージに合った新品のもの)

- ファーストピアス(ニードルのゲージと同じかわずかに細いゲージのもの)

- 皮膚用消毒液

- ピアスに使用できる消毒液

- 皮膚に安全なマーキングペン

- 使い捨て手袋

- 脱脂綿またはガーゼ

- ピアッシング用シース(推奨)

- 鏡

ステップ1|消毒する

感染症のリスクを最小限に抑えるため、施術に関わる全てのものを丁寧に消毒します。まず、石鹸と流水で十分に手を洗い、その後、消毒用アルコールでしっかりと消毒し、清潔な手袋を装着します。

用意したファーストピアスを消毒液に浸すか、消毒用アルコールで丁寧に拭きます。新品の滅菌済みニードルを使用することが基本ですが、念のため、パッケージの外側を消毒用アルコールで拭いておくとより安心です。

開封は直前に行います。最後に、開けたい部位とその周辺を、消毒用アルコールを含ませた脱脂綿またはガーゼで広めに丁寧に消毒し、消毒液が完全に乾くまで待ちましょう。

ステップ2|マーキングする

開けたい位置を正確に定めるために、鏡を見ながら慎重に位置を決定し、皮膚に安全なマーキングペンでしっかりと印をつけます。正面だけでなく、横からも確認し、理想の位置であることを確認してください。

ステップ3|ニードルで穴を開ける

印に合わせて、ニードルを慎重に、躊躇なく貫通させます。開ける部位の皮膚を清潔な指で軽く引っ張り安定させ、ピアッシング用シースを使用する場合は印の裏側に当てましょう。

マーキングした印の中心にニードルの先端を垂直に当て、呼吸を整え、ニードルをゆっくりと、しかし一気に押し進めます。皮膚を貫通させる際には、少し抵抗を感じることがあります。ニードルが完全に皮膚を貫通し、空洞部分がしっかりと見える状態まで進めてください。

ステップ4|ピアスを挿入する

ニードルを抜きながら、同じゲージのファーストピアスをスムーズに通します。ファーストピアスをすぐに挿入できるように準備しておき、ニードルの先端が皮膚から少しだけ抜けるように、ゆっくりと引き戻します。この時、ニードルの空洞部分が皮膚の中に残るようにします。

ファーストピアスの針の先端をニードルの空洞部分に合わせ、まっすぐに差し込み、ファーストピアスを押し込みながら、ニードルをゆっくりと完全に抜き取ります。ファーストピアスがスムーズにピアスホールを通るように、角度を調整しながら行ってください。最後に、ファーストピアスの針にキャッチをしっかりと装着します。

ステップ5|再度消毒する

装着が完了したら、ピアスホールとその周囲を優しく消毒します。新しい清潔な脱脂綿またはガーゼに消毒液を少量含ませ、ピアスホールとその周囲を優しく丁寧に消毒します。力を入れすぎると刺激になるため注意してください。

ニードルを使用する際は、安全に配慮することが重要です。滅菌済みのニードルを使用し、使用後は適切に廃棄しましょう。また、ニードルでピアスを開ける際は、自己責任で行う必要があります。不安な場合は、病院でピアスを開けてもらうことを検討してください。

まとめ|ピアスニードルの選び方と使い方

ピアスニードルは、スムーズに皮膚を切り開いてきれいなホールを作る医療用ツールとして、広く選ばれています。皮膚への負担が少なく、細かい角度や位置の調整ができ、好みのファーストピアスを装着できるという3つの特徴が、その人気の理由です。

一般的なピアッサーと比較すると、ピアスニードルは組織を押し潰すのではなく切り開く形で穴を開けるため、仕上がりが美しく回復も早いというメリットがあります。ゲージ(太さ)は部位や目的によって選び分け、耳たぶなら18G・16G、軟骨なら16G・14Gが定番です。

使用方法は、準備、消毒、マーキング、穴開け、ピアス挿入、再消毒と、細心の注意を払う必要があるステップがあります。しかし、これらの手順を自己流で行うのはリスクが高いことを忘れてはいけません。安全性を最優先するなら、専門的な知識と技術を持つ医療機関での施術が最も安心です。

きちんとした知識を頭に入れたうえで、セルフで行うのか、医療機関で施術を受けるのかを慎重に検討してみてください。