近年、梅毒の感染者数は増加傾向にあり、他人事ではありません。梅毒の初期症状は数週間で自然に消えることが多く、治ったと勘違いしてしまう方もいます。しかし、実際は梅毒が体内で進行している可能性があるため、注意が必要です。

この記事では、梅毒の初期症状から進行した状態まで、時期に応じた具体的な症状を詳しく解説します。検査方法や注意点についても紹介しますので、正しい知識を身につけて、ご自身の健康を守るための参考にしてください。

目次

急増している梅毒とは?2024年の患者数は1万人超え

梅毒は性的な接触によって感染する病気です。放置すると、心臓や血管、脳などに病変が生じて、障害が残る可能性があります。特に妊娠中の梅毒感染は、死産や早産、先天梅毒などの可能性が高まるため大変危険です。

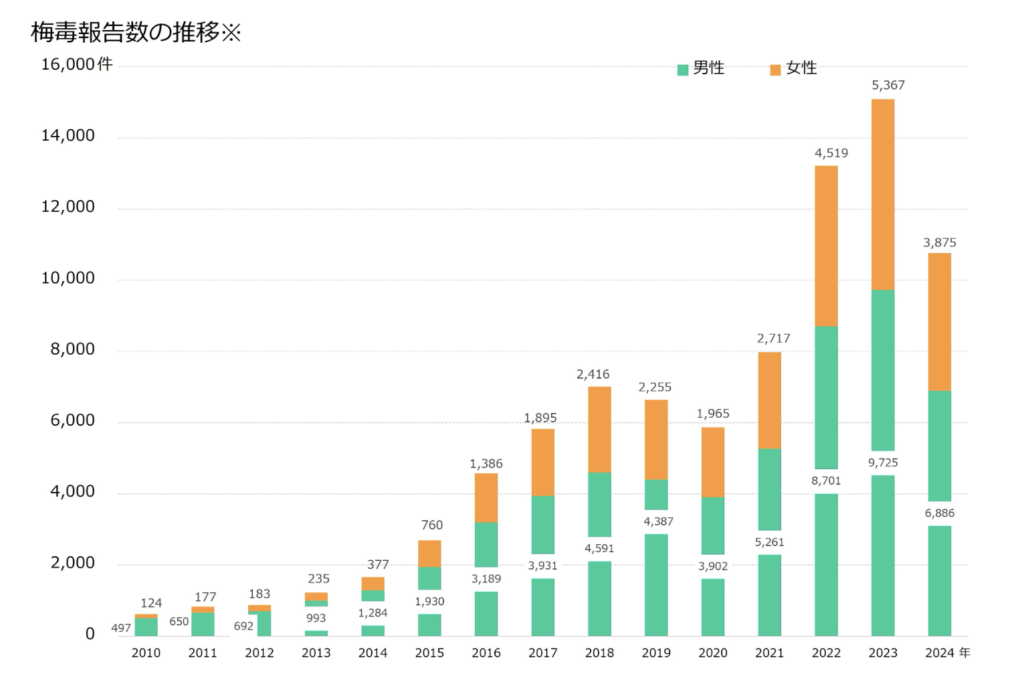

近年、日本では梅毒の感染者が急増しており、2022年以降は年間10,000例を超える報告がされています。

引用元:厚生労働省「梅毒の発生状況について」

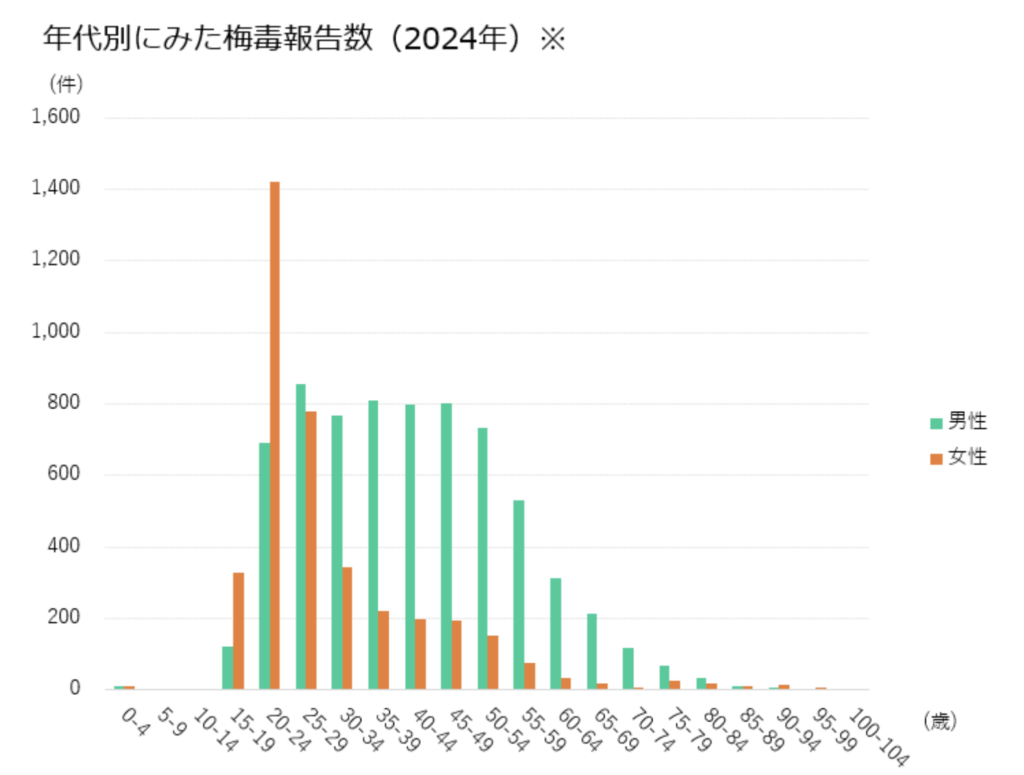

2024年の梅毒感染者数は14,663人に達し、2023年の過去最多記録(14,906人)に次ぐ数となりました。また、男性は20代〜50代までの幅広い層で感染しているのに対し、女性は20代の感染者数が顕著に増加しています。

引用元:厚生労働省「梅毒の発生状況について」

この急増を受け、国や都道府県では、検査体制を拡充したり、啓発活動を推進するなど、行政による対策を強化しています。

梅毒の進行具合ごとに現れる症状について

梅毒は感染してからの期間によって症状が変化し、4つの病期に分かれます。一度症状が消失し、「治った」と思っていたら、実は無症状のまま症状が進行していたということも少なくありません。ここでは、それぞれの症状の特徴を紹介します。

梅毒の第1期(感染後3週間~3ヶ月)

梅毒の初期には、感染した部分(性器、口、肛門など)にしこり(初期硬結)ができます。硬くて表面が滑らかなのが特徴で、通常は痛みを伴いません。

初期硬結は潰瘍になる場合もありますが、数週間で自然に消えてしまいます。しかし、症状が消えても梅毒が治ったわけではありません。治療せずに放置すると、梅毒は次の段階へと進行します。

梅毒の第2期(感染後3ヶ月~3年)

梅毒の第2期になると、全身に赤い発疹が現れます。これはバラ疹と呼ばれ、手のひらや足の裏にも出ることが特徴です。発疹以外にも、発熱、倦怠感、頭痛、リンパ節の腫れ、脱毛などの症状が現れる場合もあります。

第2期の症状も自然に消えることがありますが、梅毒は体内に潜伏し続けます。この潜伏期は、感染後1年以内を早期潜伏梅毒、1年以上を後期潜伏梅毒と呼びます。症状がないため、感染に気づかないまま他の人へ感染させてしまう可能性があるため、大変危険です。

梅毒の第3期・第4期(感染後3年以降)

治療せずに放置すると、梅毒は第3期・第4期へと進行します。数年から数十年かけて、心臓や血管、脳神経などに深刻な合併症を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

具体的には、大動脈瘤などの心血管系の障害、麻痺や認知機能の低下などの神経症状、ゴム腫と呼ばれる腫瘍が皮膚や骨、内臓にできることがあります。

現在では、早期に発見し適切な治療を受ければ、梅毒は完治する病気です。少しでも感染の疑いがある場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

梅毒の症状かもと思ったら?保健所で無料・匿名で検査可能

梅毒は早期発見と適切な治療が重要となるため、症状に気づいたら速やかに医療機関を受診し、検査を受けるようにしてください。

主な検査方法は血液検査です。梅毒に感染すると、体内で梅毒トレポネーマに対する抗体が作られます。この抗体を検出することで、梅毒感染の有無を診断できます。

地域によっては保健所などで匿名・無料で検査を受けられることもあるので、金銭的な事情で病院に行けないという場合でも、該当する症状がある場合は必ず検査を受けるようにしましょう。

引用:東京都保険医療局「東京都性感染症ナビ」

都内の場合は「東京都性感染症ナビ」で詳細を確認することが可能です。他の地域でも同様の検査を実施しているため、「都道府県 梅毒検査 無料」などで調べてみてください。

梅毒に関する3つの注意点

ここでは、梅毒について注意すべき3つのポイントを紹介します。

注意点1|症状が消えても進行している可能性がある

梅毒の初期症状として、感染部位(性器、肛門、口唇など)に硬いしこりや潰瘍ができます。これは初期硬結や硬性下疳と呼ばれ、痛みがない場合も多いです。

これらの症状は数週間で自然に消えるため、治ったと勘違いしてしまう方もいます。しかし、実際は梅毒が体内で進行している可能性があるため、注意が必要です。症状が消失した後も、医療機関を受診し、検査を受けることが大切です。

注意点2|無症状で感染に気づかないことがある

梅毒は感染後、数週間から数ヶ月は症状が現れない潜伏期があります。この潜伏期は早期潜伏梅毒(感染後1年以内)と後期潜伏梅毒(感染後1年以降)に分類されます。

潜伏期の間は自覚症状がないため、感染に気づかず、他者に感染させてしまうリスクがあります。特に、性行為の相手が複数いる場合や、不特定多数との性交渉がある場合は、定期的な検査を受けるようにしましょう。

注意点3|継続的な予防が必要

梅毒は完治が可能な病気ですが、再感染のリスクがあるため、継続的な予防が必要です。コンドームを正しく使用したり、不特定多数の性的接触は控えるようにしましょう。

また、性行為の相手が梅毒に感染している疑いがある場合は、速やかに医療機関を受診し、検査と適切な治療を受けることが大切です。早期発見と適切な治療によって、重篤な合併症を防ぐことができます。

まとめ

梅毒の症状は、感染後の経過時間によって異なるのが特徴です。感染初期(第1期)には、性器や口などにしこりやただれができることがあります。第2期には、発疹が全身に広がったり、発熱や倦怠感などの症状が現れたりすることがあります。

これらの症状は一時的に消えることがありますが、治療せずに放置すると、数年から数十年後に心臓や脳などに重い合併症を引き起こすことがあるため、注意が必要です(第3期以降)。

梅毒の症状に気づいたら、早めに医療機関を受診し、検査を受けることが大切です。また、梅毒は無症状の場合もあるため、感染の可能性がある場合は、症状がなくても検査を受けることをおすすめします。

梅毒の予防には、コンドームの使用や、不特定多数との性的な接触を避けることが有効です。しかし、一度感染して治療した後でも再感染する可能性があるため、継続的な予防を心がけましょう。

地域の保健所などでは、無料で検査を受けられることがありますので、少しでも不安な症状がある場合や、感染の可能性がある場合は、早めに医療機関に相談するようにしましょう。