「明日仕事だと思うと、なぜか眠れない…」そんな経験はありませんか?

ベッドに入っても頭の中では明日の会議のことや、やり残した仕事のことがぐるぐると回り続け、気がつくと時計の針は深夜を指しています。「早く寝なきゃ」と思えば思うほど、なぜか目は冴えてしまうものです。

実は、こうした現象には医学的な理由があります。仕事へのストレスや不安が、私たちの体の「自律神経」という重要なシステムに影響を与え、眠りを妨げているのです。

この記事では、なぜ「明日仕事だと思うと眠れない」のか、その原因となる脳と体のメカニズムを分かりやすく解説します。また、今夜からすぐに試せる具体的な対処法もお伝えしますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

「明日仕事だと思うと眠れない」状態とは

明日が仕事だと思うと、なぜか布団に入っても眠れなくなることがあります。実際に、同じような悩みを抱えている人は少なくありません。では、なぜこのような状態になるのでしょうか。考えられる理由を順に見ていきましょう。

「眠らなきゃ」と思うほど目が冴えてしまう理由

「早く寝なければ明日がつらい」「もう2時になってしまった」と時計を見るたびに焦りが募り、かえって眠れなくなった経験はありませんか?考えまいとするほどかえって意識してしまう心理的現象で、無理に思考を止めようとすると逆に脳が活性化してしまいます。

睡眠は本来、意識して操作できるものではありません。自然に眠りに落ちるときは、何も考えずにリラックスした状態です。しかし「眠らなきゃ」と強く意識すると、脳は「眠る」という行為を「達成しなければならない課題」として認識し、集中モードに入ってしまいます。

時間が経つにつれて「明日の仕事に影響する」「体調を崩してしまう」といった不安が重なり、さらに眠りから遠ざかる悪循環に陥ります。つまり、眠ろうとする意識そのものが、眠りの最大の敵になってしまうのです。

「明日が仕事」というだけで不安になるのはなぜ?

仕事そのものは嫌いではないのに、なぜか「明日が仕事」と思うだけで憂うつな気分になることがあります。これは、仕事に対する潜在的なプレッシャーや責任感が心に与える影響によるものです。

「明日うまくいかなかったらどうしよう」「ミスをしてしまわないか」といった不安は、実際に問題が起こる前から心を支配します。これを「予期不安」と呼び、将来起こるかもしれない出来事に対して先回りして心配してしまう状態です。

現代の職場では、常に結果を求められ、効率性や生産性が重視されます。こうした環境では、無意識のうちに「明日もしっかりやらなければ」というプレッシャーを感じてしまい、眠りを妨げる要因となります。

実は“眠れない夜”に悩む人は多い

「眠れないのは自分だけかもしれない」と思いがちですが、実際には多くの働く人が同じ悩みを抱えています。

厚生労働省の令和4年(2022年)「国民健康・栄養調査」によると、睡眠で休養が十分にとれていない人の割合は20.6%に達しています。つまり、約5人に1人が慢性的な睡眠の問題を抱えているということです。

特に多いのが「日曜日の夜だけ眠れない」という症状で、これは「サンデーナイト症候群」とも呼ばれています。働く人のストレス要因として「仕事の失敗、責任の発生等」(39.7%)、「仕事の量」(39.4%)、「対人関係」(29.6%)が上位を占めており、情報化社会の進展により、家にいても仕事のことを考えてしまう人が増えています。

「明日仕事だと思うと眠れない」状態は、現代を生きる私たちにとって、ある意味で自然な反応ともいえるでしょう。

参考:日本生活習慣病予防協会「令和4年(2022) 国民健康・栄養調査」

参考:労働政策研究・研修機構「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)結果」

ストレスで脳が覚醒してしまう理由

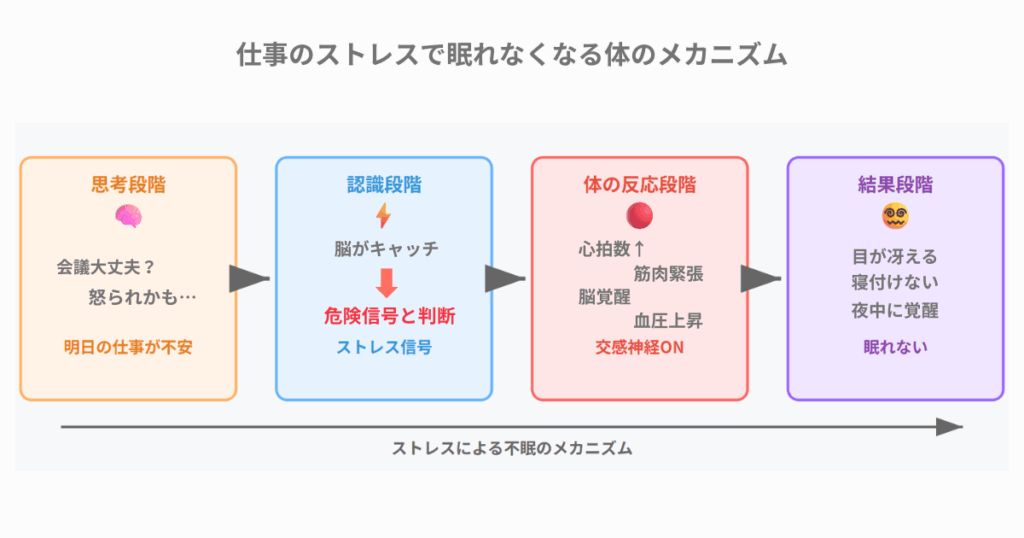

仕事のストレスで眠れないのは、体が「危険だ」と判断して戦闘モードに入るためです。明日の仕事を考えて不安になると、脳はそれをストレスと認識し、体を守るために交感神経が優位になります。

こうした状態は本来、危険から身を守るための大切な機能です。しかし、夜寝る前にこの「戦闘モード」がオンになってしまうと、体は「今は休む時間ではない」と判断し、眠りを妨げてしまいます。

つまり、眠れないのはあなたの意志が弱いからではなく、体の正常な反応なのです。

夜に不安が強まりやすい理由

夜間は生理学的に不安を感じやすい時間帯です。日中は仕事や活動に集中しているため気が紛れますが、静かな夜になると心配事に意識が向きやすくなります。

また、夕方から夜にかけては、日中に高かったコルチゾールの分泌が徐々に低下し、代わりにメラトニンの分泌が高まりやすくなります。このリズムが乱れると、眠気がうまく訪れなくなることがあります。

さらに、夜間は外部からの刺激が少ないため、内面に意識が向きやすく、昼間は忘れていた悩みや不安が鮮明に思い出されることも珍しくありません。

今夜から試せる!効果的な入眠サポート方法

眠れない理由が分かったところで、今度は具体的な対処法を見ていきましょう。今夜からすぐに実践できる方法を紹介します。

「寝よう」と思う前に気持ちを整える工夫

寝る前に心を落ち着かせることで、スムーズに眠りに入れるようになります。大切なのは、ベッドに入る前の心の準備です。明日の心配事や今日の出来事を紙に書き出してみてください。頭の中でまとまらない考えを紙に書いて整理するだけでも、脳が落ち着きやすくなります。

また、4秒で息を吸い、7秒間息を止め、8秒かけて息を吐く「4-7-8呼吸法」も効果的です。3回程度繰り返すだけで、副交感神経が優位になり、自然と眠気を感じられるでしょう。

夜の情報シャットアウトで思考を休ませる

夜間に脳を刺激する情報を断つことで、眠りやすい状態を作れます。寝る1時間前からは、スマホやパソコンの画面を見るのをやめましょう。ブルーライトが睡眠ホルモンの分泌を妨げるためです。

また、仕事のメールやニュースの確認も控えましょう。新しい情報が入ると脳が活性化してしまいます。代わりに、軽い読書や静かな音楽を聴いて過ごしてみてください。

「眠れなくても休めている」と考える視点の転換

完璧な睡眠を求めすぎず、体を休めることに意識を向ければ、プレッシャーを軽減できます。「眠らなければ」という焦りが、かえって眠りを妨げてしまうことがあります。眠れない夜は「横になって体を休めているだけでも十分」と考えてみましょう。

目を閉じて横になっているだけでも、心拍数や筋緊張は緩やかに低下し、体に一定の休息効果があるとされています。ただし、深い睡眠と同等の回復効果があるわけではない点には注意が必要です。

まとめ

「明日仕事だと思うと眠れない」という状態は、現代を生きる多くの人が経験する自然な反応です。仕事への不安やプレッシャーが交感神経を刺激し、脳を覚醒させてしまうため、眠りにくくなってしまいます。

正しい対処法を知ることで改善は可能です。寝る前の気持ちの整理、夜間の情報シャットアウト、完璧な睡眠を求めすぎない心構えなど、今夜からできる方法を試してみてください。

眠れない状態が2週間以上続く場合や、日中の生活に大きな支障が出ている場合は、一人で抱え込まず専門家に相談することも大切です。

良質な睡眠は、仕事のパフォーマンス向上にもつながります。まずは無理をせず、自分に合った方法から始めてみましょう。