これまでいびきをかかなかったのに、最近になって急にいびきを指摘されるようになった方もいるでしょう。女性にとっては、少しショックに感じることかもしれません。

女性でもホルモンバランスの変化や疲労、寝姿勢などの影響で、一時的にいびきをかくことは珍しくありません。ただし、中には睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの病気が隠れているケースもあります。

この記事では、女性が急にいびきをかくようになったときの主な原因と、今夜からできる対処法を解説します。

目次

なぜ急にいびきをかくようになったの?女性に多い原因をチェック

いびきは、眠っている間に気道が狭くなり、空気が通るときに喉や鼻の粘膜が振動して生じる音です。女性が急にいびきをかくようになった場合、背景にはいくつかの理由が考えられます。

ここでは、主な原因を順に見ていきましょう。

生活習慣・環境の変化による一時的ないびき

まず考えられるのは、日々の生活習慣や睡眠環境による一時的ないびきです。

疲労やストレスが溜まると筋肉が緩み、舌やのどの筋肉も気道をふさぎやすくなります。

また、寝る前の飲酒・鼻づまり・枕の高さ・乾燥なども原因になります。

| 理由 | 起こりやすい状況 | 対策の方向性 |

|---|---|---|

| 疲労・ストレス | 仕事が忙しい、悩み事がある | 十分な休息、リラックスできる時間を作る |

| 飲酒 | 就寝前にアルコールを摂取した | 就寝の数時間前(目安:2〜3時間以上)には飲酒を終える |

| 鼻づまり | 風邪、花粉症、アレルギー性鼻炎 | 部屋の加湿、鼻うがい、点鼻薬の使用 |

| 環境要因 | 枕が合わない、空気が乾燥している | 枕の見直し、加湿器の使用 |

日常的に疲労やストレスを感じている場合は、睡眠環境を整え、深い呼吸を促す工夫を取り入れるとよいでしょう。

女性特有の要因

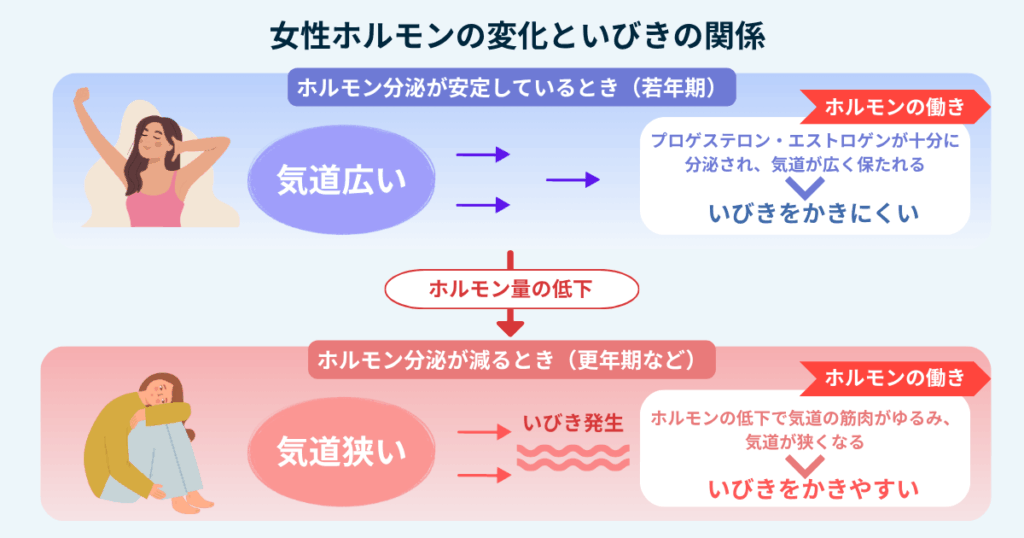

女性ホルモンの変化は、いびきを引き起こす要因の一つとされています。

特に、月経前・妊娠中・更年期の時期は影響を受けやすく、注意が必要です。

- 更年期: ホルモン分泌が減少し、気道が狭くなりやすい

- 妊娠中: 体重増加やホルモン変化で鼻や喉の粘膜がむくみやすい

- 加齢: 筋力低下により舌が気道に落ち込みやすい

女性ホルモンの一種であるプロゲステロンは、気道の筋肉を緊張させ、空気の通りを保つ働きを持っています。

さらに、更年期ではエストロゲンも低下し、上気道の筋肉や粘膜の状態に影響すると考えられています。

そのため、これまでいびきをかかなかった人でも症状が現れやすいです。

「急に」の裏に隠れる病気の可能性も

一時的ないびきは生活習慣の見直しで改善が期待できますが、なかには治療が必要な病気が隠れていることもあります。

特に注意したいのが「睡眠時無呼吸症候群」です。

睡眠中の無呼吸

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が何度も止まったり浅くなったりする病気です。大きないびきは、代表的なサインのひとつです。

女性は更年期以降に発症リスクが高まり、痩せ型でも骨格的な特徴から発症することがあります。この病気では、日中の眠気や頭痛を「疲れ」と誤解して見逃されやすい症状です。

放置すると高血圧や心臓病などの生活習慣病につながるリスクもありますが、検査と治療で改善が見込めます。

鼻や喉のトラブルによる気道の狭まり

鼻づまりやアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎などがあると、鼻から空気が通りにくくなります。その結果、口呼吸が増えて喉が乾燥し、いびきを悪化させやすいです。

さらに、扁桃肥大・慢性咽頭炎・甲状腺機能低下症など、喉周囲の疾患が関係しているケースも少なくありません。

慢性的な鼻づまりが続く場合は、耳鼻咽喉科での検査やアレルギー治療を受け、原因を取り除くことが大切です。

参考:日本呼吸器学会「I-05 睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)」

今夜からできる!いびきを抑えるセルフケアと応急対策

病院に行くべきか迷っている段階でも、自分でできる対策はたくさんあります。

まずは今夜から試せるケアで、いびきの変化を確認してみましょう。

一晩だけ静かに眠るための応急ケア

旅行先や出張先などで「今夜だけでも静かに眠りたい」ときは、呼吸を整え、気道を確保する工夫が役立ちます。

体の力を抜きながら、空気の通り道を確保することがポイントです。

<首や肩の力を抜く>

無理のない範囲で首・肩をゆっくり動かして筋肉をほぐしましょう。緊張がほぐれると、喉まわりの筋肉がリラックスし、いびきの音がやわらぐことがあります。

<鼻呼吸を意識する>

寝る直前に数回、鼻からゆっくり吸って口から吐く深呼吸を行うと、自然と鼻呼吸をしやすくなります。鼻づまりがあるときは、温かい蒸しタオルを鼻の上に数分当てると通りがよくなります。

<快適な寝室環境を整える>

湿度は40〜60%を目安に保ち、空気の乾燥を防ぎましょう。喉や鼻の粘膜を守ることで、気道が狭くなりにくくなります。また、枕の高さを見直し、首が自然にまっすぐ伸びる位置に調整してください。

▼一時的に試せる工夫

- 鼻の通りを良くする鼻腔拡張テープを貼る

- 寝る前に少量の水分補給で喉の乾燥感を和らげる

いびきはその日の体調や疲労度でも変化します。無理をせず、まずは体を休めることを優先しましょう。

再発を防ぐ生活習慣の見直し

根本的に改善するためには、生活習慣を見直す必要があります。

体重管理や筋肉トレーニング、禁煙など、できることから始めましょう。

▼再発を防ぐポイント

- 体重管理:適正体重を維持し、首まわりの脂肪を減らす

- 口腔筋トレ:「あ・い・う・べー」と発声して口の筋肉を鍛える

- 禁煙:喉の炎症を防ぎ、血流を改善する

- 姿勢:猫背を防ぎ、首をまっすぐ保つ意識を持つ

病院での検査・治療を受けるタイミングと準備

セルフケアを続けても改善しない場合や、特定のサインが見られる場合は医療機関への相談を検討しましょう。

受診を検討すべきサイン

いびきは、体の不調を知らせるサインの場合もあります。

特に次のような症状があるときは、早めに専門医の診察を受けましょう。

呼吸器内科・耳鼻咽喉科・睡眠外来が相談先の目安です。

▼受診を検討すべき症状

- いびきが数週間以上続く、または週3回以上起こる

- 家族から無呼吸を指摘された

- 日中に強い眠気を感じる

- 朝の頭痛や倦怠感が続く

診察前に準備しておきたいこと

診察時には、いびきの状態を客観的に伝えることが大切です。

スマートフォンの録音アプリなどを活用して、音の大きさや頻度を記録しておくと診断に役立ちます。無料アプリやスマートウォッチなどを使って睡眠状態を測定するのも有効です。

また、こうした情報を一つにまとめた「いびきカルテ」を作っておくと、医師に症状を正確に伝えやすくなります。

▼いびきカルテにまとめたい項目

- いびきの録音データ(音量・頻度・無呼吸の有無)

- 症状の記録(発症時期・眠気・体調の変化)

- 生活習慣(飲酒・喫煙・就寝時間・体重の増減)

医師が行う主な検査と治療

医療機関では、問診の後に自宅でできる簡易検査を行うのが一般的です。

異常があれば、入院による精密検査でより詳細に確認します。

| 検査・治療名 | 内容 |

|---|---|

| 簡易検査 | 自宅でセンサーを装着し、呼吸や血中酸素を測定(保険適用) |

| CPAP療法 | 鼻マスクで空気を送り、気道の閉塞を防ぐ(中等症〜重症に有効) |

| マウスピース療法 | 下あごを前方に出す装置を装着(軽症〜中等症向け) |

| 外科手術 | 扁桃腺肥大など明確な構造的原因がある場合に検討 |

まとめ

女性でも、ホルモン変化や疲労、ストレスなどで一時的にいびきをかくことは珍しくありません。しかし、「呼吸が止まる」「眠気が続く」などの症状がある場合は、睡眠時無呼吸症候群などの病気が隠れていることもあります。

まずは横向き寝や加湿など、今夜からできるセルフケアを試してみましょう。それでも改善しない場合は、早めに専門医へ相談してみてください。自分のいびきを正しく理解し、静かで快適な睡眠を取り戻すことが大切です。