いびきは、単なる睡眠中の音ではなく、気道が狭くなっているサインです。背景には肥満や筋力の低下、鼻や喉の構造的な問題などが関係しており、放置すると睡眠の質の低下や生活習慣病のリスクを高めることがあります。

この記事では、いびきの原因や仕組み、改善につながるセルフケアや治療の選択肢をわかりやすく解説します。

目次

いびきはなぜ起こる?仕組みと主な原因

いびきは、気道が狭まることで空気の流れが乱れ、喉の粘膜が振動して起こります。一時的なものもあれば、肥満や骨格、加齢などが関係する慢性的ないびきもあります。

まずは仕組みと原因を整理して、自分のタイプを把握しましょう。

いびきが起こる仕組み

-2-1024x538.png)

いびきは、空気の通り道(上気道)が狭くなり、喉の粘膜が振動することで生じます。

睡眠中は筋肉がゆるんで気道が細くなり、空気の流れが乱れるためです。

ホースの先を指でつまむと水の勢いが変わるように、通り道が狭いほど振動が大きくなり、いびき音が強くなります。

主な原因|一時的なものと慢性的なもの

いびきは、日常の体調変化による一時的なものと、体の構造や生活習慣に関係する慢性的なものに分けられます。

▼一時的な要因

- 飲酒(アルコールによる筋肉の弛緩)

- 強い疲労(筋肉のゆるみ)

- 風邪やアレルギーによる鼻づまり

- 仰向け寝(舌が喉に落ち込みやすい)

▼慢性的な要因

- 肥満(首まわりの脂肪が気道を圧迫)

- 慢性鼻炎や鼻の構造の問題

- 口呼吸の習慣

- 扁桃肥大・アデノイド

- 顎が小さいなど骨格的な特徴

- 加齢による筋肉の低下

複数の要因が重なることで、いびきが習慣化するケースも少なくありません。

自分のいびきがどのタイプに当てはまるかを把握することが、改善への近道です。

原因タイプ別の特徴と改善の方向性

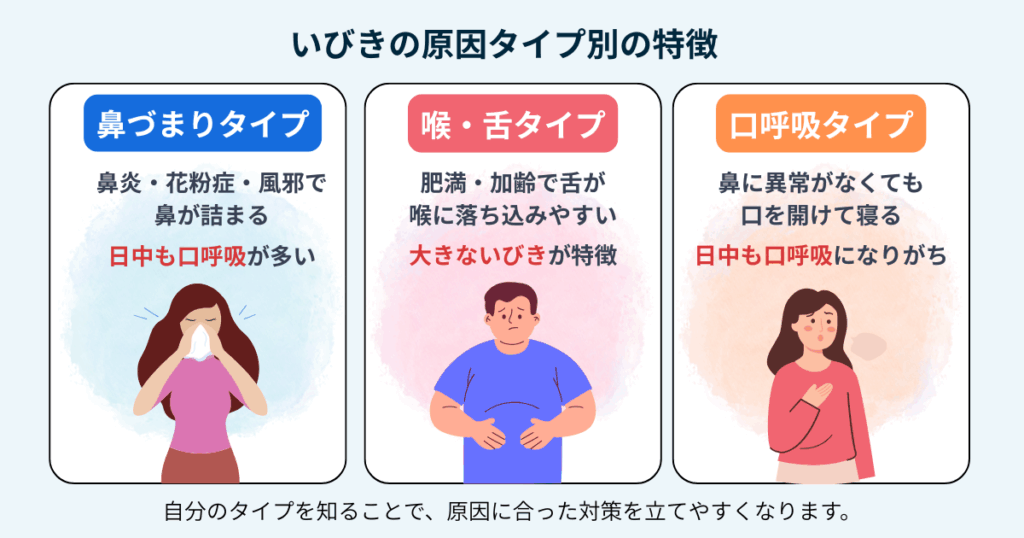

いびきの原因は「鼻」「喉・舌」「口呼吸」の3タイプに分けられます。

自分がどのタイプに近いかを把握することで、対策を立てやすくなります。

▼鼻づまりタイプ

- 主な特徴:日中も口呼吸が多い、鼻炎・花粉症・風邪による鼻づまり

- 改善の方向性:加湿、鼻洗浄(鼻うがい)、アレルギー治療

▼喉・舌タイプ

- 主な特徴:肥満・加齢による舌の落ち込み、大きないびき

- 改善の方向性:横向き寝、抱き枕の活用、減量、舌の筋トレ

▼口呼吸タイプ

- 主な特徴:鼻に異常がなくても口を開けて寝る癖がある

- 改善の方向性:鼻呼吸を意識する

鼻づまりタイプの人は、鼻の通りを改善することで効果が出やすく、喉・舌タイプの人は寝姿勢の工夫や筋力トレーニングが有効です。

口呼吸タイプの人は、日中から鼻呼吸を意識する習慣づけがポイントになります。

急にいびきをかくようになったときのチェックリスト

急にいびきをかくようになったときは、生活環境や体調の変化が関係している可能性があります。

以下のチェックリストで、思い当たる項目がないか確認してみましょう。

- 最近、体重が増加した

- 枕や寝具を変えた

- 風邪やアレルギー症状がある

- 仕事などで疲れがたまっている

- 就寝前の飲酒量が増えている

これらが続く場合、習慣的ないびきに移行することもあるため、早めの見直しが大切です。

いびきを放置するとどうなる?考えられる健康リスク

いびきを軽く考えて放置すると、睡眠の質だけでなく体の健康にも悪影響を及ぼします。

ここでは、代表的な3つのリスクを紹介します。

睡眠の質が低下して日中に影響

いびきによって眠りが浅くなると、深い睡眠(ノンレム睡眠)が十分にとれず、脳や体の回復が妨げられます。

この状態が続くと、日中に強い眠気や倦怠感を感じやすくなり、集中力の低下・作業ミスなど、生活全体に影響が及びます。

単なる睡眠不足とは異なり、「眠っても疲れが取れない」慢性的な疲労につながるのが特徴です。

高血圧・糖尿病などの生活習慣病リスク

いびきが続くと、酸素不足と睡眠の分断が交感神経を刺激し続け、血圧を上げる状態が慢性化します。さらに、夜間の低酸素はインスリンの働きを妨げるため、血糖値が上昇しやすい状態です。

こうした負担が積み重なることで、特に睡眠時無呼吸を伴う場合は、高血圧や糖代謝異常、動脈硬化などの生活習慣病リスクが高まると考えられています。単なるいびきでも睡眠の質が低下しやすいため、継続する場合は注意が必要です。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性

いびきの中でも、「いびきが止まって再び大きくなる」パターンは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の典型的な所見の一つです。睡眠時無呼吸症候群では睡眠中に10秒以上の無呼吸が何度も起こり、体が慢性的な酸素不足にさらされます。

放置すると、高血圧の悪化や心筋梗塞・脳梗塞など重大な合併症につながるおそれがあるため、早めの受診が重要です。

参考:日本呼吸器学会「I-05 睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)」

STOP-Bangチェックリスト

いびきや日中の眠気がある場合は、「STOP-Bang(ストップバング)テスト」と呼ばれる簡易チェックを活用してみましょう。このテストは、いくつかの質問に答えることで睡眠時無呼吸症候群のリスクを簡単に確認できる方法です。

次の項目のうち3つ以上当てはまる場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いと考えられています。

| 項目 | 質問内容 |

|---|---|

| S:Snoring | 大きないびきをかく |

| T:Tired | 日中に強い眠気や疲労感がある |

| O:Observed | 睡眠中の無呼吸を指摘されたことがある |

| P:Pressure | 高血圧の治療を受けている |

| B:BMI | 30以上(※日本人では30以上を目安) |

| A:Age | 50歳以上 |

| N:Neck | 首まわりが40cmを超える |

| G:Gender | 男性 |

STOP-Bangテストは、医療機関でも睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング(疑いのある人を抽出する)目的で広く使われています。

日本語版の検証研究では、「3点以上」で中等〜重症の閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)を高い感度(約96%)で抽出できたと報告されています。ただし、対象や環境によって数値は変動するため、あくまで目安として活用し、正式な診断は睡眠検査が必要です。

出典:日本プライマリ・ケア連合学会誌(2019)「閉塞性睡眠時無呼吸症候群のリスク評価における日本語版 STOP-Bang テストの有用性(PDF)」

自分でできるいびき対策|今日から始められる改善法

いびきは、生活習慣を少し見直すだけでも改善できるケースが多くあります。

ここでは、医師も推奨する基本的なセルフケアを紹介します。

寝方・姿勢を見直す

上向きで寝ると、舌が重力で喉の奥に落ち込み、気道が狭くなります。そのため、体位によっていびきが強まる人では、横向き寝(体位療法)が有効な対策になります。抱き枕を使うと自然に横向きを保ちやすく、途中で仰向けに戻りにくいでしょう。

また、枕の高さにも注意が必要です。高すぎると顎が引けて気道を圧迫し、低すぎると頭が下がって舌が沈み込みます。

バスタオルなどで微調整しながら、呼吸が楽に感じられる高さを見つけましょう。

生活習慣を整える

いびきの悪化には、日常の習慣が大きく関係します。アルコールは筋肉を緩ませ、気道を支える筋肉の張りを弱めるため、寝る前の飲酒は避けるのが理想です。

また、喫煙は喉や鼻の粘膜を炎症させ、空気の通り道を狭めてしまいます。禁煙を始めるだけでも、いびきの頻度が減るケースは少なくありません。

さらに、肥満による首まわりの脂肪の増加も大きな要因です。急な減量は難しいかもしれませんが、食事の時間を整えたり、軽い運動を取り入れたりするだけでも効果的です。

舌・口の筋トレを続ける

舌や口まわりの筋肉を鍛える口腔・咽頭筋トレーニング(オロファリンジアルエクササイズ)は、近年注目されている方法です。喉の奥や舌の筋肉を強化することで、睡眠中の気道の狭まりを防ぎ、いびきの軽減につながります。

代表的な方法は以下の通りです。

- 舌先を上あごに強く押し当てて5秒キープする

- 「い・う」と大きく発音して口を動かす

- 声を出して本を読む、歌う

これらを毎日5〜10分ほど続けると、2〜3か月で改善が見られるケースもあるといわれています。

ただし、無理に力を入れすぎないよう注意し、少しずつ継続することが大切です。

改善しない・息が止まるときは医師に相談を

セルフケアをしても改善しない場合や、家族から「呼吸が止まっている」と指摘された場合は、医療機関に相談しましょう。耳鼻咽喉科・呼吸器内科・睡眠外来などで、自宅でできる簡易検査を行い、必要に応じて終夜睡眠ポリグラフ検査を実施します。

検査結果により、以下のような治療が選択されます。

- CPAP(シーパップ)療法:鼻から空気を送り、睡眠中の気道を広げる治療。

- マウスピース:軽症〜中等症で適用。下あごを少し前に出すことで気道を確保。

- 手術療法:扁桃肥大や鼻の構造異常など、原因が明確な場合に実施。

なお、CPAP(シーパップ)療法は、日本ではAHI(無呼吸低呼吸指数)が20以上の中等症以上で保険適用となります。

適切な治療を受けることで、睡眠の質が改善し、日中の眠気や疲労感も軽減が期待できるでしょう。

参考:日本呼吸器学会「Q30. CPAP(シーパップ)とはどのような治療法ですか?」

まとめ

いびきは、睡眠中に気道が狭くなることで起こる音です。肥満・生活習慣・骨格・筋力低下など、さまざまな要因が関係します。

多くのいびきは、寝方や生活習慣の見直しで軽減できますが、呼吸が止まる・強い眠気が続く場合は睡眠時無呼吸症候群の可能性もあるため、早めの受診が大切です。