「最近いびきを指摘された」「眠っても疲れが取れない」こうした悩みを抱える人は少なくありません。一過性のいびきもありますが、なかには病気のサインとなる場合もあります。

この記事では、いびきをかく理由とリスクを整理し、自分でできる対策から医師に相談すべきタイミングまでをわかりやすく解説します。

目次

いびきはなぜ起こる?

いびきは、睡眠中に空気の通り道である「上気道」が狭くなることで発生します。狭くなった気道を空気が通る際、のどや鼻の粘膜が振動して音が出る仕組みです。

では、なぜ気道が狭くなってしまうのでしょうか。ここからは、主な原因を順に見ていきましょう。

睡眠中の筋肉のゆるみ

睡眠中は全身の筋肉がゆるむため、のどを支える筋肉もゆるみます。その結果、舌の付け根(舌根)や軟口蓋(のどの奥のやわらかい部分)が重力で下がり、気道が狭くなりやすいです。

特にレム睡眠時は咽頭筋の緊張が低下し、無呼吸やいびきが強くなりやすいことが報告されています。

参考:日本耳鼻咽喉科学会誌「睡眠時無呼吸の診断と治療」

悪化させる要因

いびきを悪化させる要因はいくつかあります。

どれも身近な習慣や体の状態が関係しており、組み合わさることで症状が強く出やすいです。

- 仰向け寝:舌がのどの奥に落ち込み、気道をふさぎやすい姿勢。

- 飲酒・疲労:のどの筋肉がゆるみ、空気の通りが悪化。

- 肥満:首まわりの脂肪が気道を圧迫し、いびきを助長。

- 花粉症・鼻炎:鼻づまりで口呼吸になり、いびきが強まりやすい。

こうした要因を把握しておくことで、原因に合わせた対策が取りやすくなるでしょう。

一時的ないびきと慢性的な違い

普段はいびきをかかない人でも、風邪による鼻づまりや、お酒を飲んだ日、疲れている日には一時的にいびきをかくことがあります。一方で、毎晩のように続く慢性的ないびきは、肥満や体の構造、あるいは病気が関係しているケースも見られます

便宜上「鼻いびき」「のどいびき」と分類されることもありますが、実際には複数の要因が重なって起こることが多い点に注意しましょう。

いびきをかく理由とリスクを見極めよう

いびきの原因は一つではなく、複数の要因が関係していることも少なくありません。

自分のいびきがどのタイプに当てはまるかを知ることで、適切な対策につながります。

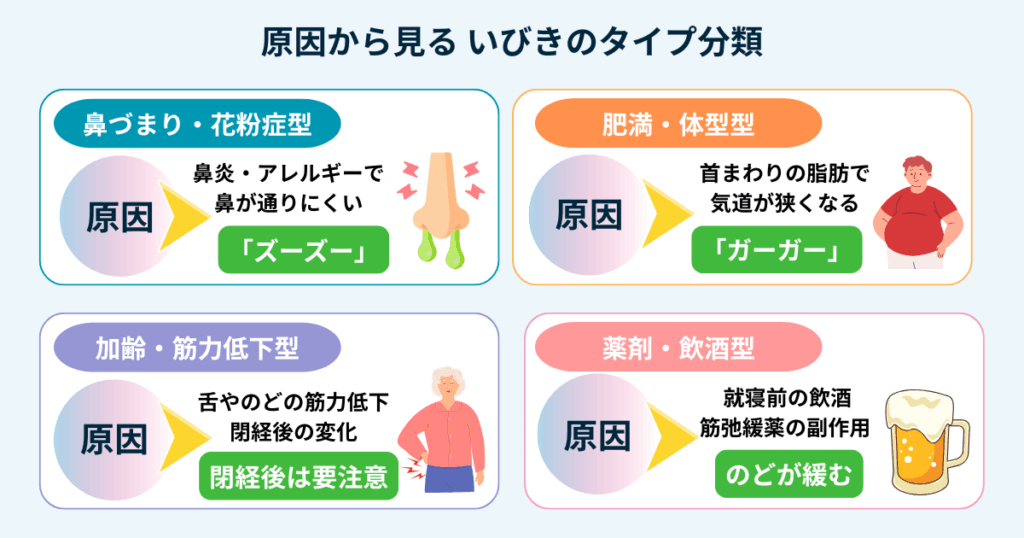

主な原因とタイプ別の特徴

いびきは、主に「鼻いびき」と「のどいびき」に分けられます。

原因によって対処法も異なるため、自分のタイプを確認してみましょう。

※実際はいくつかの要因が重なり合う場合もあります。

▼鼻づまり・花粉症

- 鼻が原因の「鼻いびき」。口を閉じていても出ることがある

- 「ズーズー」とした音になりやすい

<対処法>

鼻炎・アレルギー治療、寝室の加湿、鼻うがい

▼肥満・体型

- のど周囲の脂肪で気道が狭くなる「のどいびき」

- 大きめの「ガーガー」音で、睡眠時無呼吸症候群のリスクが高い

<対処法>

減量・食生活見直し、横向き寝の習慣化

▼加齢・筋力低下

- のど・舌の筋力低下で気道が狭くなりやすい

- 閉経後の女性はホルモン変化も影響する

<対処法>

口・舌の筋トレ(例:あいうべ体操)、軽い運動

▼薬剤・飲酒

- 就寝前の飲酒や筋弛緩作用のある薬の影響でのどの筋肉がゆるむ

- 一時的にいびきが悪化しやすい

<対処法>

就寝の数時間前(目安:2〜3時間以上)の飲酒を避ける、薬は医師・薬剤師に相談

自己チェックで注意サインを確認

単なるいびきだと思っていても、実は体に負担がかかっているサインの可能性があります。

以下の項目に当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。

- いびきを毎晩かくと言われた

- 日中に強い眠気がある

- 高血圧を指摘されたことがある

- 息が止まる・むせることがある

該当する項目が多いほど、睡眠中に呼吸が十分にできていないおそれがあります。

気になる症状が続く場合は、早めに医療機関に相談しましょう。

自分でできるいびき対策

危険なサインが見られない場合でも、いびきは睡眠の質を低下させる原因になります。

生活習慣を見直すことで、いびきが改善することは少なくありません。今日から始められる対策を紹介します。

生活習慣の見直し

仰向けで寝ると、舌がのどの奥に落ち込みやすく、気道が狭くなることがあります。このような体位依存性のいびきや軽度の睡眠時無呼吸症候群では、横向きで寝る(体位療法)が有効な場合があります。抱き枕を利用すると、無理なく横向き姿勢を保ちやすく、気道を確保しやすいです。

また、乾燥した空気は鼻やのどを刺激するため、加湿器や鼻うがいで快適な呼吸環境を整えることも大切です。

食塩水を使った鼻洗浄は刺激が少なく安全で、日常ケアにも取り入れやすい方法です。特にアレルギー性鼻炎がある場合は、鼻うがいなどで鼻症状を和らげることで口呼吸の抑制に役立つことがあります。鼻洗浄は蒸留水・滅菌水、または沸騰後に冷ました水で行いましょう。

体型・年齢に合わせたケア

加齢による筋力の低下が気になるときは、口や舌を動かす筋機能訓練(マイオファンクショナルトレーニング)が有効です。

舌や口の動きを鍛えることで気道を支える筋力を保ち、軽症例ではいびきの軽減につながることがあります。軽症〜中等症の睡眠時無呼吸で症状改善が報告されており、方法は医療者に相談するとよいでしょう。

また、閉経後はホルモン変化や内臓脂肪の増加と関連して、睡眠時無呼吸症候群の頻度が上がることが報告されています。質のよい睡眠と軽い運動を心がけましょう。

病気が隠れていることも|医師に相談すべきサイン

いびきは、時に治療が必要な病気のサインです。

セルフケアで改善しない場合や、特定の症状が見られる場合は、専門の医療機関に相談することを検討しましょう。

受診を検討すべき症状

以下のような症状がある場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性が考えられます。

放置せず、早めに医師の診察を受けてください。

- 呼吸が止まる/むせる/息苦しさを感じる

- 朝起きたとき頭痛・強い眠気がある

- 生活習慣病(高血圧・糖尿病など)を併発している

これらは睡眠中の呼吸障害(低酸素や睡眠分断)が起きている可能性を示すサインです。

参考:日本呼吸器学会「I-05 睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)」

どの診療科に相談すべきか

いびきの原因によって専門とする診療科が異なります。

症状に合わせて適切な科を受診することで、スムーズな診断と治療につながります。

| 症状 | 相談すべき診療科 |

|---|---|

| 鼻づまり・鼻炎がひどい | 耳鼻咽喉科 |

| 息が止まる・日中の眠気が強い | 睡眠外来・呼吸器内科 |

| あごが小さい・噛み合わせが気になる | 歯科・口腔外科 |

どこに相談すればよいか分からない場合は、まずかかりつけの内科医や、いびきの相談窓口を設けている耳鼻咽喉科に相談してみるのがよいでしょう。最近では、オンラインで相談できるクリニックもあります。

検査と治療の流れ

医療機関では、まず問診や簡易検査で睡眠中の呼吸状態を確認します。必要に応じて「終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)」を実施し、いびきや呼吸停止の程度を詳しく調べる流れです。

検査結果から睡眠時無呼吸症候群などが見つかった場合は、重症度に応じて治療方針が決定されます。

▼主な治療法

CPAP療法(シーパップ)

鼻に装着したマスクから空気を送り込み、圧力で気道を広げる治療法です。

中等症〜重症の睡眠時無呼吸症候群に有効な治療で、日本では原則として、PSG検査でAHI(無呼吸低呼吸指数)が20以上の場合に保険適用となります。

継続使用により、いびきや日中の眠気の改善が期待できます。治療を続けるためには、医師のもとで機器の設定や使用状況を定期的に確認することが大切です。

マウスピース(口腔内装置)

下あごを前方に固定して気道を広げる方法で、軽症〜中等症の睡眠時無呼吸症候群に適しています。

CPAPに比べてAHI改善効果は一般に劣るものの、就寝時のみ装着するため、CPAPが合わない人の代替として用いられます。

参考:日本呼吸器学会「Q30. CPAP(シーパップ)とはどのような治療法ですか?」

まとめ

いびきの多くは、寝る姿勢の工夫や飲酒を控えるといった生活習慣の見直しで改善が期待できます。しかし、ただのうるさい音だと軽視していると、重大な健康問題を見過ごすことになりかねません。

特に、睡眠中に呼吸が止まっていたり、日中に強い眠気を感じたりする場合は、睡眠時無呼吸症候群のサインである可能性があります。この記事で紹介したチェックリストを参考に、気になる症状があれば一人で悩まず、専門の医療機関に相談してください。