眠気を感じているのに、なかなか寝つけずに困っている方は少なくありません。体が疲れているはずなのに、頭が冴えて眠れないと、不安や焦りが強まるでしょう。

こうした状態が続くと、生活リズムが乱れやすくなり、日中の集中力や気分にも悪影響が出てしまいます。

この記事では、眠いのに寝られないと感じる原因や、すぐに試せる対処法をわかりやすく解説します。原因を正しく理解し、自分に合った対策を少しずつ実践すれば、眠りの質も改善していくでしょう。

目次

なぜ眠いのに寝られない?考えられる主な原因

眠気はあるのに寝られない背景には、日常のちょっとした習慣や体の働きが関係している場合があります。自分では気づきにくい原因を把握すれば、状況に合った対処がしやすくなるでしょう。

ここでは、主に考えられる3つの原因について解説します。

不規則な生活習慣

スマホを寝る直前まで操作していたり、夕方以降にカフェインを摂取していたりすると、眠気があっても寝つきにくくなります。ブルーライトやカフェインの刺激は、脳を覚醒させやすいためです。

また、室温や照明、騒音などの環境要因も、眠りやすさに影響を与えます。以下に主な生活習慣とその影響、改善のポイントをまとめました。

| 要因 | 睡眠への影響 | 見直しポイント |

|---|---|---|

| スマホ | 脳が覚醒して寝つきにくい | 就寝1時間前に使用をやめる |

| カフェイン | 覚醒作用で眠気を妨げる | 夕方以降は控える |

| 寝室の環境 | リラックスしにくくなる | 室温・明るさ・静かさを整える |

静かで暗めの空間に変えるだけでも、スムーズな入眠につながるでしょう。日々の習慣や寝室の環境は変化に気づきにくいため、意識的な見直しが重要です。

ストレスや不安による精神的負荷

精神的なストレスや不安が強いと、体が眠くなっていても脳の働きが活発なままになり、うまく寝つけない場合があります。悩みごとを抱えていたり、翌日の予定が気になっていたりすると、無意識のうちに緊張状態が続いてしまいます。

こうした状態では、副交感神経の働きが弱まり、心身が休息モードに切り替わりません。眠りに入りやすくするためには、日中にストレスをため込まない工夫や、寝る前に気持ちを落ち着ける習慣が重要です。

不安や緊張を感じやすい方は、意識的にリラックスする時間を取り入れるだけでも眠りやすくなるでしょう。

自律神経や体内時計の乱れ

体内時計や自律神経のリズムが乱れると、夜になっても休息モードに切り替わらず、寝つきが悪くなります。眠気と覚醒のタイミングを調整する仕組みは、生活習慣の乱れやストレスによってバランスが崩れやすく、睡眠に影響が出やすいです。

また、自律神経のバランスが崩れると、日中の活動と夜の休息がうまく切り替わりません。ストレスや不規則な生活習慣によって交感神経が優位な状態が続くと、体が興奮しやすくなり、布団に入っても眠りに移行しにくくなります。

朝に太陽の光を浴び、毎日同じ時間に寝起きする習慣を続けると、体内時計や自律神経のバランスが整いやすくなるでしょう。

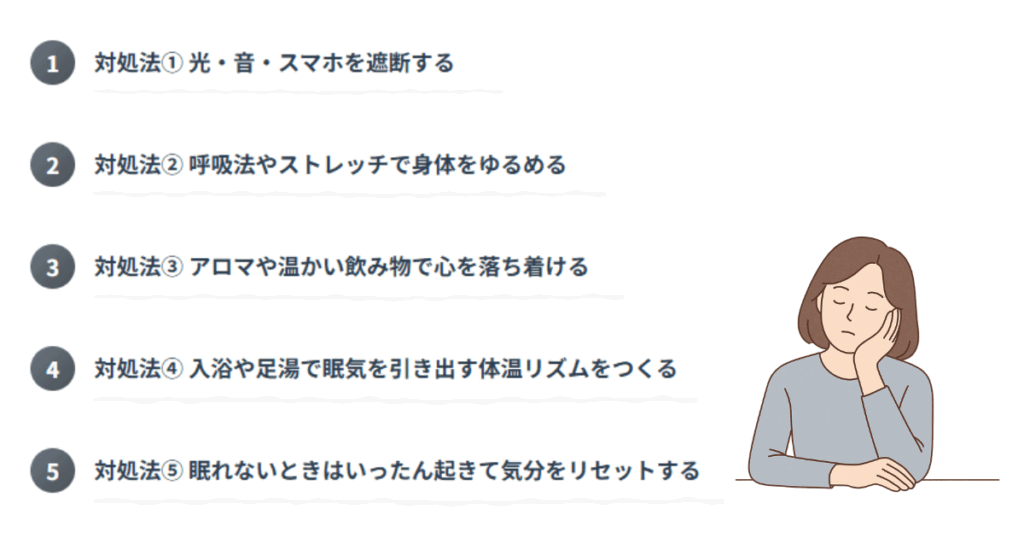

すぐに寝たい人向け|即効性のある対処法5選

眠気を妨げる光・音・スマホを遮断する

強い光や音の刺激は、脳を覚醒させて眠気を遠ざけます。特に照明の明るさやテレビの音、周囲の物音は、脳が休息モードに入るのを妨げる要因です。

就寝前は、部屋の照明を暗めに調整し、テレビや音の出る機器は停止を。静かな環境を整えるだけで、入眠のしやすさが変わります。遮光カーテンや耳栓、アイマスクの使用も効果的です。

スマートフォンも光の刺激源の一つです。画面を見るだけでも脳が刺激を受けるため、就寝1時間前を目安に使用を控えるのが望ましいでしょう。

呼吸法やストレッチで身体をゆるめる

緊張をゆるめることは、スムーズな入眠につながります。眠る前に軽く体を動かしたり、呼吸を整えたりするだけでも、心身がリラックスし、自然と眠気が訪れやすくなります。日中にストレスを抱えていると、体に力が入りやすく、休息モードに切り替わりにくくなるためです。

以下の3つを意識して取り入れてみてください。

寝る前に試したいリラックス習慣

- 深呼吸をゆっくり繰り返す

- 肩や首をやさしくストレッチする

- 全身の力を抜いて静かに横になる

無理に力を抜こうとせず、心地よさを優先するのが続けやすさのポイントです。

アロマや温かい飲み物で心を落ち着ける

香りや温かさには、自律神経を整え、心を穏やかにする働きがあります。眠る前にアロマを焚いたり、ノンカフェインの温かい飲み物を口にしたりすることで、緊張がほぐれやすくなり、自然と眠気を誘導しやすくなります。

香りはラベンダーやカモミール、飲み物はホットミルクやハーブティーが定番です。とくにラベンダーはリラックスを促す精油として知られ、入眠儀式の一環として活用する方も少なくありません。

人工的な香料や糖分の多い飲み物は避け、心地よいと感じる香りや味を選ぶのがポイントです。五感を穏やかに刺激する工夫は、スムーズな入眠を促す助けになります。

入浴や足湯で眠気を引き出す体温リズムをつくる

入浴や足湯は自然な眠気を引き出す効果的な方法です。眠気は、深部体温が下がり始めたタイミングで起こりやすいとされています。就寝の1〜2時間前にぬるめの湯にゆっくり浸かると、いったん体温が上がり、放熱によって眠りにつきやすくなります。

入浴が難しいときは、足湯でも同様の作用が得られます。

ただし、熱すぎる湯や就寝直前の入浴は逆効果です。38〜40度程度のお湯に浸かると、心身が自然と落ち着いてきます。

眠れないときはいったん起きて気分をリセットする

眠ろうとしてもなかなか寝つけないときは、無理に布団にとどまらず、いったん起きて気分を切り替えるのが効果的です。焦りや不安が強まると、むしろ眠気が遠のいてしまいます。

- 部屋の照明を少し落とし、静かな音楽を流す

- ゆっくりとした呼吸や軽めのストレッチを行う

- あたたかいノンカフェインの飲み物で気持ちを落ち着ける

「寝なければならない」という意識をいったん手放すことで、自然な眠気が戻りやすくなります。

眠れない夜が続くときは?状態別の見直しと医療の検討

眠れない状態が何日も続く場合、生活習慣だけでは対処が難しいケースもあります。夜型の生活や睡眠不足が慢性化すると、体内リズムが崩れ、状態の回復に時間がかかることも少なくありません。

不眠が長引いて不安感が強まり、日中の生活に支障が出てきた場合は、医師のサポートを視野に入れるとよいでしょう。

受診のタイミングに迷うときは、睡眠の質や気分の変化に注目してみてください。日常生活に支障が出始めた段階が、ひとつの判断材料になります。

まとめ

眠気を感じているのに寝つけない状態には、生活習慣やストレス、体内のリズムなど、さまざまな原因が関係しています。まずは身の回りの環境や毎日の習慣を見直し、自分に合った対処法を少しずつ取り入れる意識が大切です。

呼吸法やアロマなどのリラックス方法、光や音をコントロールする工夫は、今すぐ試しやすい対策です。こうした工夫を続けても眠れない夜が続くときは、無理にがまんせず、医療の力を借りる選択も考えてみてください。

眠れない状態が続くと、心身の健康に影響が出るおそれがあります。早めに行動することで、健やかな睡眠リズムを取り戻しやすくなります。