顔のむくみや輪郭の変化が続くときは、睡眠中の呼吸が乱れている可能性があります。睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、むくみやくすみなど外見にも影響を及ぼすことがある病気です。

早めに気づいて対処すれば、体調や見た目の改善につながるケースも少なくありません。

この記事では、顔に現れるサインやその仕組みを取り上げ、放置した場合のリスクや検査・治療の流れを解説します。

目次

睡眠時無呼吸症候群と顔つきの関係とは?

顔のむくみやクマなど、見た目の変化は睡眠中の呼吸トラブルと関係していることがあります。

まずは、顔に現れやすいサインと、骨格や気道構造との関係を見ていきましょう。

顔に現れやすいサイン

顔のむくみやクマなどの見た目の変化は、睡眠時無呼吸症候群でも見られることがあります。

代表的なサインには、次のようなものがあります。

- 朝起きたときに顔がむくんでいる

- 二重あごが目立つ

- 目の下のクマ・くすみが取れない

- 口が開いたまま寝ていることが多い

- 輪郭がぼやけて見える

これらは、睡眠中に呼吸が止まり酸素が不足することで、血流やリンパの流れが滞るのが一因です。また、断片的な睡眠が続くと肌の再生が妨げられ、くすみや疲れ顔につながります。

なお、こうした変化は他の生活習慣や疾患でも起こり得るため、正確な判断には医療機関での検査が必要です。特に子どもの場合は、口呼吸やアデノイド肥大により「アデノイド顔貌」と呼ばれる特徴が現れることもあります。

骨格や気道構造の特徴

睡眠時無呼吸症候群の発症には、顔や顎の骨格が大きく関わります。

以下のような特徴を持つ人は、気道が狭くなりやすいため注意が必要です。

- 顎が小さい、または後退している

- 鼻が詰まりやすい

- 扁桃・アデノイドが大きい

- 首が短い、または太い

アジア人では、顎顔面の骨格的制限が相対的に強く、BMIが低くても睡眠時無呼吸症候群が生じやすいとされています。

このように、骨格的要因と気道の狭さが重なることで、睡眠中の無呼吸が起こりやすくなります。

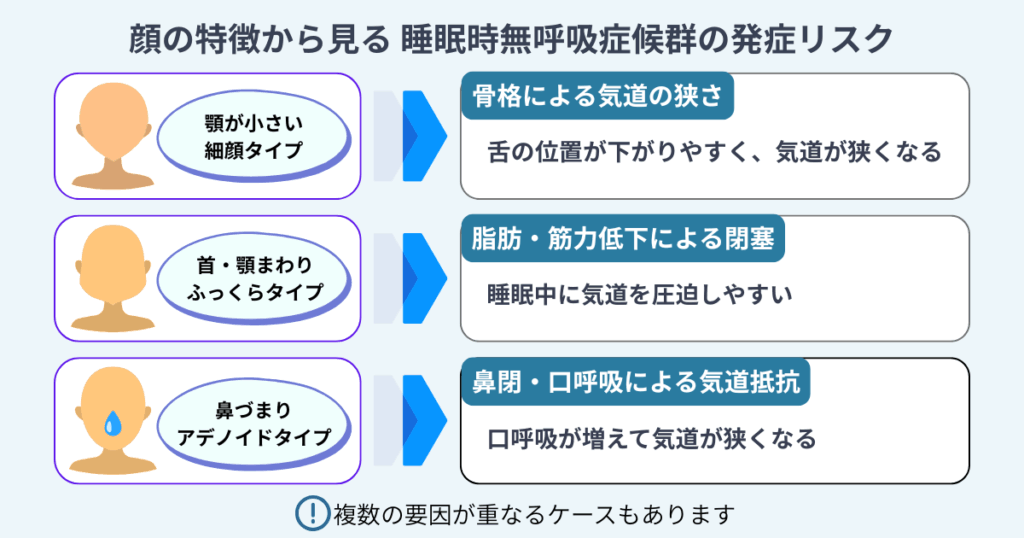

顔つきのタイプ別に見る発症リスク

睡眠時無呼吸症候群の原因は、個人差が大きいとされています。

ここでは、顔つきのタイプ別に発症リスクと対処の方向性をわかりやすく紹介します。

骨格・痩せ型タイプ

顎が小さく顔が細い人は、痩せていても発症することがあります。成人の軽症〜中等症では口腔内装置(マウスピース)が有効な場合もありますが、重症ではCPAPが第一選択です。

肥満・加齢タイプ

首や舌の付け根に脂肪がつくことや、加齢による筋力低下によって気道が狭くなりやすくなります。減量や横向き寝(体位依存性OSAでは有効)が改善につながり、必要に応じてCPAP療法を行います。

鼻疾患・アデノイド型

鼻づまりや口呼吸が慢性化しているタイプです。鼻の治療や口腔筋トレーニングを取り入れ、呼吸しやすい環境を整えることが改善のポイントです。

タイプ別まとめ

体位療法(横向き寝)は体位依存性OSAで効果が期待できますが、長期的な改善は限定的で、CPAPほどの効果は劣ると報告されています。また、骨格や年齢だけでなく、複数の要因が重なることも多いため、特に中年以降は体重の増加や筋力低下に注意が必要です。

放置・治療で顔つきはどう変わる?

睡眠時無呼吸症候群を放置するか、治療を行うかによって見た目にも違いが生じます。

ここでは、放置による変化と治療後の改善点を紹介します。

放置による悪循環と見た目の変化

放置すると、低酸素状態や血行不良により次のような変化が起こります。

- 顔のむくみ・たるみが取れない

- 肌のハリやツヤが低下し、くすみが目立つ

- 朝の倦怠感・眠気が続く

- 睡眠の質低下で肌再生リズムが乱れる

深い睡眠が妨げられることでホルモン分泌や皮膚の回復にも影響し、見た目のコンディションが悪化します。さらに、高血圧・糖尿病・心疾患・脳梗塞など全身疾患のリスクも上昇します。

参考:日本呼吸器学会「睡眠時無呼吸症候群の診療ガイドライン2020(PDF)」

治療で改善が期待できる部分

治療を始めると、体調の改善に伴い、顔つきの変化を感じる人もいます。

- CPAPやマウスピースで呼吸が安定し、血流が促進

- むくみや倦怠感の軽減を実感する人が多い

- 睡眠の質向上で表情が明るくなるケースも

ただし、顔貌そのものの形態変化を示す定量的なエビデンスは乏しく、個人差が大きい点に留意が必要です。

CPAP療法は標準的な治療法として、日本呼吸器学会のガイドラインでも推奨されています。

参考:日本呼吸器学会「Q30. CPAP(シーパップ)とはどのような治療法ですか?」

CPAP療法に関する誤解と注意点

CPAP療法は、睡眠時無呼吸症候群の標準的な治療法であり、気道を持続的に広げて呼吸を安定させます。一方で、「顔の形が変わる」「マスクが合わないと続けられない」といった誤解が生じやすい点にも注意が必要です。

成人では顔の形が変わることは通常ありませんが、小児〜思春期では長期使用により中顔面の成長抑制などの影響が報告されています。一方で、成人では骨格形態がすでに固定されているため、顔の形が変わることは通常想定されません。

また、皮膚刺激やマスク跡が出る場合は、サイズや装着圧の調整、ライナーの使用で改善が期待できます。空気圧は医師が個々の状態に合わせて設定するため、多くの人が慣れると快適に眠れるようになります。

参考:RCC国際クリニック(2025)「睡眠時無呼吸症候群のCPAP治療は脳の構造と機能を改善させる」

顔つきが似ているけど別の病気かもしれない?

顔のむくみや腫れは、睡眠時無呼吸症候群以外の病気でも起こることがあります。

ここでは、似た症状を示す代表的な病気と受診先を紹介します。

| 病気名 | 主な症状 | 受診すべき診療科 |

|---|---|---|

| 甲状腺機能低下症 | 顔全体のむくみ、だるさ、体重増加 | 内分泌内科 |

| 心不全 | 顔のむくみ+息切れ・動悸 | 循環器内科 |

| 腎不全・ネフローゼ症候群 | 顔や脚のむくみ、尿の異常 | 腎臓内科 |

| アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎 | 鼻づまり・顔の腫れぼったさ | 耳鼻咽喉科 |

むくみが長引く・全身に広がる・他の症状を伴う場合は、まずかかりつけ医に相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらいましょう。

顔つきに気づいたら何をすべき?検査と治療の流れ

睡眠時無呼吸症候群の可能性を感じたら、早めに確認することが大切です。

ここからは、自宅でできるチェック方法と、医療機関での検査の流れを見ていきましょう。

自宅でできる初期チェック

次の方法で、睡眠の状態や顔の変化をセルフチェックできます。

- スマホで正面・横顔を撮影し、数週間前の写真と比較

- いびきを録音・分析できるアプリを活用

- 睡眠計測機能付きスマートウォッチで睡眠の質を確認

日々の記録を残しておくと、医師に相談する際に症状を伝えやすくなります。

判断に迷ったら医療機関へ

日中の強い眠気や集中力の低下、朝の頭痛などが続く場合は、医療機関で相談してみましょう。「いびきが大きい」「息が止まっていると指摘された」といったサインも、受診を検討すべきタイミングです。

診療科は、耳鼻咽喉科や睡眠外来が一般的です。医師による問診のうえで、自宅での簡易検査や、必要に応じて終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査が行われます。

睡眠時無呼吸症候群は放置すると生活習慣病のリスクを高めるため、気になる症状がある場合は早めに相談しておくと安心です。

まとめ

朝のむくみや輪郭の変化は、単なる疲れではなく、体が発しているサインの可能性があります。見た目の変化に気づいたときは、睡眠中の呼吸にも目を向けてみましょう。

睡眠時無呼吸症候群を放置すると、高血圧や心疾患、脳梗塞などのリスクが高まります。「最近、顔つきが変わった」と感じたら、セルフチェックを行い、早めに医療機関へ相談することが大切です。