寝ている間に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」は、放置すると高血圧や心筋梗塞、脳梗塞など、健康に大きな影響をおよぼす病気です。自分では気づきにくいため、家族やパートナーからいびきや無呼吸を指摘されて、心配になっている方も多いでしょう。

この記事では、睡眠時無呼吸症候群の主な原因と仕組み、原因に応じた対策や受診のポイントをわかりやすく解説します。まずは原因を理解し、無理のない方法から改善を始めていきましょう。

目次

睡眠時無呼吸症候群とは?原因を知る前に押さえたい基本

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が止まったり(無呼吸)、浅くなったり(低呼吸)する状態を繰り返す病気です。呼吸が止まるたびに体は酸素不足に陥り、それを補うために脳や心臓に大きな負担がかかります。

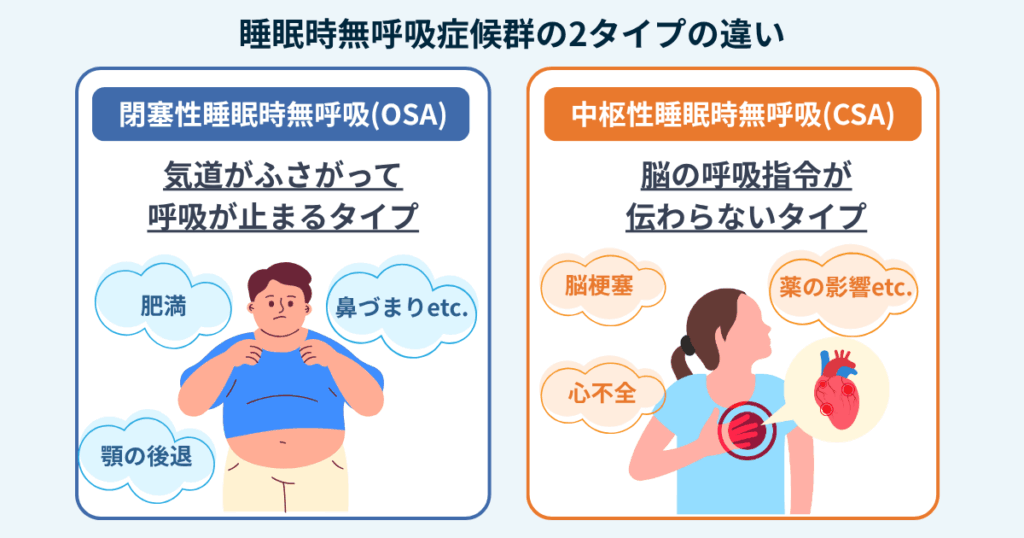

この病気は、原因によって「閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)」と「中枢性睡眠時無呼吸(CSA)」の2タイプに分けられます。一つは、喉や気道が物理的に狭くなることで起こるOSA。もう一つは、脳からの呼吸指令がうまく伝わらなくなるCSAです。

どちらのタイプも、睡眠の質を著しく低下させ、日中の強い眠気や起床時の頭痛、集中力の低下などを引き起こします。

重症度は、1時間あたりの無呼吸と低呼吸の合計回数(AHI)で評価され、AHIが20回以上の場合、CPAP療法などで健康保険が適用される一つの目安となります。

参考:日本呼吸器学会「I-05 睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)」

睡眠時無呼吸症候群の主な原因とメカニズム

睡眠時無呼吸症候群は、なぜ起こるのでしょうか。

ここでは主な原因を3つに分けて解説します。

気道が狭くなる「物理的な要因」

閉塞性睡眠時無呼吸は、空気の通り道である上気道が狭くなることで発生します。その原因はさまざまです。

肥満によって首周りに脂肪がつくと、気道が内側から圧迫されて狭くなります。日本人を含むアジア人は欧米人に比べて顎が小さく下あごが後退しているため、痩せていても舌が喉の奥に落ち込み(舌根沈下)やすく、気道がふさがりやすい傾向があります。

アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎による鼻づまりも原因の一つです。口呼吸を誘発して舌の落ち込みを助長します。

また、枕が高いと気道が圧迫され、仰向けで寝ると重力で舌が落ち込みやすくなるなど睡眠中の姿勢も影響します。

| 原因 | よくあるサイン |

|---|---|

| 肥満 | 体重が増えてからいびきが大きくなった |

| 顎が小さい・舌根沈下 | 下あごが小さい、後退気味で仰向け寝が苦しい |

| 鼻づまり | 鼻声や口呼吸が多い |

生活習慣・加齢・ホルモンの影響

日々の生活習慣や体の変化も、気道を狭くする要因となります。

アルコールや一部の睡眠薬には喉の筋肉を緩める作用があり、就寝前に摂取すると気道が塞がりやすくなります。喫煙も、気道の粘膜に炎症を起こしてむくませるため、空気の通り道を狭くする一因です。

また、加齢によって喉や舌を支える筋肉が衰えると、睡眠中に舌が落ち込みやすくなります。特に女性では、閉経後に女性ホルモン(プロゲステロン)が減少し、上気道の筋肉を広げる働きが弱まることで発症リスクが高まることが知られています。

中枢性睡眠時無呼吸の要因

中枢性睡眠時無呼吸は、気道が塞がっているわけではなく、脳の呼吸中枢の働きが一時的に低下して呼吸指令が筋肉に伝わらなくなるタイプです。

このタイプの原因は、心不全や脳梗塞などの基礎疾患と深く関係していることが多く、また一部の薬剤によって呼吸中枢が抑制される場合もあります。中枢性は閉塞性と比べて患者数が少なく、いびきなどの自覚症状を伴わないことも多いため、精密な検査で診断されます。

放置するとどうなる?身体への影響

睡眠時無呼吸症候群を放置すると、高血圧や心筋梗塞、脳梗塞などの重大な病気につながるおそれがあります。睡眠中に呼吸が止まるたびに体内の酸素濃度が下がり、心臓や血管に大きな負担がかかるためです。

こうした状態が続くと、血圧が上がりやすくなり、不整脈などの循環器疾患を引き起こすリスクが高まります。さらに、酸素不足の影響は脳にも及び、脳梗塞の発症につながることもあります。

また、無呼吸のたびに脳が覚醒状態になることで、睡眠の質が著しく低下しやすい点にも注意が必要です。ぐっすり眠れない夜が続くと、日中の強い眠気や集中力の低下、慢性的な疲労、気分の落ち込みなどを感じやすくなるでしょう。

原因別にできる対策と受診の目安

睡眠時無呼吸症候群の改善には、原因に合わせた対策が重要です。

ここでは、自分でできるセルフケアと、医療機関での検査・治療について紹介します。

日常でできるセルフケア

まずは生活習慣の見直しから始めましょう。肥満が原因の場合は、食事管理や運動による減量が最も効果的です。就寝前の飲酒は控え、喫煙習慣がある方は禁煙を心がけましょう。

また、閉塞性タイプの場合は、仰向けではなく横向きで寝ることで、舌が喉に落ち込むのを防ぎやすくなります。抱き枕や背中のクッションを活用すると、自然な横向き姿勢を保ちやすくなります。ただし、姿勢を変えても改善が見られない場合は、医療機関に相談しましょう。

鼻づまりがある場合は、耳鼻咽喉科で治療を受けることが改善につながります。

医療機関での検査と治療の流れ

セルフケアで改善が見られない場合や、日中の眠気が強い場合は、呼吸器内科・耳鼻咽喉科・睡眠外来などを受診しましょう。

まず、自宅で行う簡易検査を実施するのが一般的です。手の指や鼻にセンサーをつけて一晩眠り、睡眠中の呼吸状態や血中酸素濃度を測定します。結果に応じて、より詳細な診断が必要な場合は、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)という精密検査を行います。これは医療機関に一泊して、脳波や心電図などを同時に測定する検査です。

検査結果に基づき、症状や原因に応じて治療法が選ばれます。

軽症〜中等症の場合は、歯科で作成するマウスピース(スリープスプリント)で下あごを前に出し、気道を広げる方法が有効です。中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸には、CPAP(シーパップ)療法が標準的な治療法とされています。これは鼻にマスクを装着し、空気を送り込むことで気道の閉塞を防ぐ方法です。

使用当日からいびきや無呼吸が軽減し、睡眠の質が改善するケースも多く報告されています。

参考:日本呼吸器学会「Q30. CPAP(シーパップ)とはどのような治療法ですか?」

原因タイプ別の主な対策と相談先

睡眠時無呼吸症候群は、原因によって改善の方向性が異なります。

代表的なタイプごとに、自宅でできる工夫と医療機関での対応を紹介します。

<肥満・生活習慣が関係する場合>

食事管理や運動による減量、禁酒・禁煙が基本です。それでも改善しない場合は、内科や呼吸器内科で相談し、CPAP療法や生活指導を受けましょう。

<鼻づまり・口呼吸がある場合>

鼻うがいや加湿で環境を整えることが有効です。改善しない場合は耳鼻咽喉科を受診し、薬物療法や鼻洗浄、必要に応じて手術が検討されます。

<顎の骨格などの構造が関係する場合>

横向き寝を意識しつつ、歯科や口腔外科でマウスピース療法(スリープスプリント)を相談するとよいでしょう。

<中枢性が疑われる場合>

このタイプは脳や心臓の機能が関係するため、循環器内科や脳神経内科を受診し、基礎疾患の治療や呼吸補助療法を受けることが大切です。

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は、肥満だけでなく骨格、加齢、ホルモン、鼻炎など、多くの要因が複雑に関係して起こる病気です。自分に当てはまる原因を把握することが、改善につながります。

日中の強い眠気が続く、またはいびきを指摘されるような場合は、放置せず早めに専門医へ相談しましょう。早期に対処することで、将来的な健康リスクを減らせるでしょう。