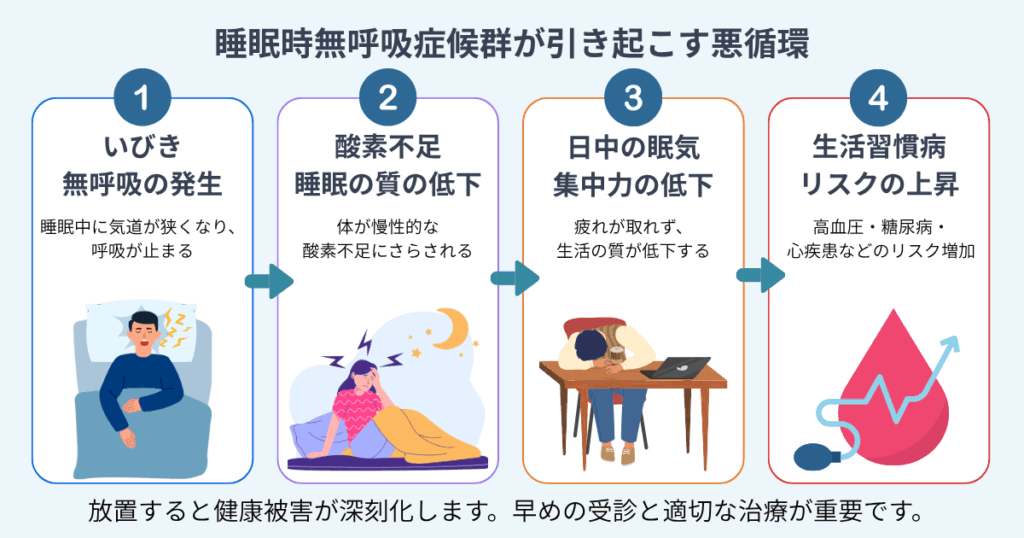

睡眠中に大きないびきをかいたり、呼吸が止まったりする状態が続く「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」。自分では気づきにくいものの、日中の強い眠気や集中力の低下を引き起こし、放置すると高血圧や心疾患といった生活習慣病のリスクを高めることがあります。

この記事では、睡眠時無呼吸症候群の原因や症状、検査・治療の流れをまとめて解説します。自分や家族のいびきが気になっている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

睡眠時無呼吸症候群とは?

睡眠時無呼吸症候群の理解には、まず呼吸が止まる仕組みを知ることが大切です。

ここでは、そのメカニズムと、放置した場合に起こりうる健康への影響を解説します。

参考:日本呼吸器学会「I-05 睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)」

気道がふさがり、呼吸が止まる病気

睡眠時無呼吸症候群は、眠っている間に空気の通り道である「のど(上気道)」が狭くなる、あるいは完全にふさがってしまうことで呼吸が一時的に止まる状態(無呼吸)を繰り返す病気です。

医学的には、10秒以上呼吸が止まる状態を「無呼吸」と定義します。そして、1時間あたりの「無呼吸」と「低呼吸(呼吸が浅くなる状態)」の合計回数を「AHI(無呼吸低呼吸指数)」という指標で表し、この数値によって重症度が分類されます。

ただし、同じAHIでも症状の強さや体への影響には個人差があるため、医師の総合的な評価が重要です。

▼重症度分類(AHI基準)

| 重症度 | AHI(1時間あたり) |

|---|---|

| 軽症 | 5〜15回未満 |

| 中等症 | 15〜30回未満 |

| 重症 | 30回以上 |

参考:日本呼吸器学会「睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020(PDF)」

放置するとどうなる?

呼吸が止まるたびに体は酸素不足に陥り、それを補おうと心臓や血管に大きな負担がかかります。こうした状態が毎晩繰り返されることで、睡眠の質が著しく低下し、さまざまな健康問題を引き起こします。

日中の強い眠気や倦怠感は代表的な症状ですが、それだけではありません。高血圧や糖尿病、心不全、脳梗塞などのリスクが高まることが知られています。

また、集中力や記憶力の低下、抑うつ傾向など生活の質(QOL)にも悪影響を与える場合があります。

▼主な症状と健康リスクの例

- 起床時の頭痛や倦怠感

- 仕事中の集中力低下・居眠り運転リスク

- 高血圧・糖尿病など生活習慣病の発症・悪化

主な原因

睡眠時無呼吸症候群の背景には、体の構造や生活習慣など、いくつかの要因が関係しています。

ここでは、代表的な原因と、それぞれに合った改善の方向を見ていきましょう。

肥満・舌根沈下などの身体的要因

最も多いのが肥満による気道の圧迫です。首まわりや舌の付け根(舌根)に脂肪がつくと、睡眠中に舌がのどの奥へ沈み込み、空気の通り道が狭くなります。特にBMIが25以上の人や首まわりが太い男性は発症リスクが高いとされています。

また、肥満でなくても、あごが小さい・下顎が後退している・扁桃腺が大きいなどの骨格的特徴も無呼吸の要因です。中年以降では、筋肉のゆるみやホルモンバランスの変化によって発症しやすくなる傾向もあります。

生活習慣が関係するケース

飲酒や喫煙、仰向け寝の習慣も症状を悪化させる要因です。

アルコールは筋肉を弛緩させる作用があり、就寝前に飲むと気道を支える筋肉がゆるみやすくなります。喫煙はのどの粘膜に炎症を起こしてむくみを生じさせ、空気の通り道を狭めます。

また、睡眠薬の中には筋弛緩作用をもつものもあるため、使用中の方は医師に相談して種類や服用タイミングを調整することが大切です。

寝る姿勢も影響します。閉塞性睡眠時無呼吸症候群では、仰向けより横向きで寝るほうが気道を保ちやすいとされています。

このように、生活の中でできる工夫だけでも、症状を和らげることが可能です。

▼原因と改善の方向

| 原因タイプ | 例 | 改善策 |

|---|---|---|

| アルコール | 就寝前の飲酒 | 控える・時間を空ける |

| 睡眠不足 | 不規則な生活 | 就寝時間を一定に保つ |

| 喫煙 | 咽頭の炎症・粘膜のむくみ | 禁煙・加湿を意識する |

| 寝姿勢(閉塞性タイプの場合) | 仰向け寝 | 横向き寝・枕の高さ調整 |

| ホルモン変化 | 更年期・閉経後 | 生活習慣の見直し・医師相談 |

代表的な症状とセルフチェック

症状を早めに知ることで、適切な対応や受診につなげやすくなります。

ここでは、典型的なサインと、自宅で確認できる簡単なチェック方法を紹介します。

よく見られる症状

代表的な症状は「大きないびき」「呼吸の停止」「日中の強い眠気」の3つです。睡眠中は自覚しにくく、家族やパートナーの指摘で初めて気づくケースもあります。

起床時の頭痛や口の渇き、熟睡感のなさ、また日中の集中力低下や倦怠感も特徴的です。

▼主なサイン

- いびきが途中で止まる・大きないびき

- 起床時の頭痛やのどの渇き

- 日中の強い眠気・集中力低下

- 夜間に何度も目が覚める

- 息苦しさや寝汗が頻繁にある

日中の眠気や注意力の低下は、交通事故や労働災害にもつながることがあります。

特に運転や機械操作を伴う職業の人は注意が必要です。

自宅でできるセルフチェック

スマートフォンアプリを使えば、睡眠中の音を録音して呼吸の停止やいびきのパターンを確認できます。ただし、医療機器ではないため診断には使えず、あくまで受診時の参考情報として活用しましょう。

また、次のようなサインがある場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性が考えられます。

▼チェックリスト

- 家族から「呼吸が止まっている」と指摘された

- 夜間に何度も目が覚める

- 朝から強いだるさや眠気がある

- 集中力や記憶力が落ちたと感じる

- 肥満傾向または首回りが太くなってきた

一つでも当てはまる場合は、早めに医療機関での検査を検討しましょう。

検査と診断の流れ

睡眠時無呼吸症候群は、自宅でも検査が可能です。

ここでは、検査の流れと、医療機関で行う精密検査の違いをわかりやすく紹介します。

自宅でできる簡易検査

医療機関から専用機器を借り、指先や鼻にセンサーをつけて睡眠中の呼吸や血中酸素濃度を測定します。

測定データから異常が確認された場合は、結果に応じてそのまま治療を開始するか、またはより詳しいPSG検査を行う流れになります。

▼簡易検査の流れ

- 医療機関で機器を借りる

- 自宅で一晩測定

- 医師がデータを解析し、結果を説明

終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査

簡易検査(HST)の結果や症状の程度に応じて、医療機関内または自宅で「終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査」を行います。

PSGは睡眠時無呼吸症候群の確定診断に用いられる標準的な検査です。脳波・心電図・筋電図などを同時に測定し、睡眠の深さや呼吸の状態を詳細に評価します。検査は通常1泊で行われますが、在宅で実施できるケースもあります。

得られたデータをもとに無呼吸や低呼吸の回数を算出し、重症度を明確にすることで、CPAP療法など今後の治療方針の選択につながります。

主な治療法と効果

治療は症状の重さや原因によって異なります。

ここでは、代表的な3つの治療法について、それぞれの特徴と選択の目安を紹介します。

マウスピース療法(口腔内装置)

軽症〜中等症の患者さんに用いられる治療法です。睡眠中に下顎を少し前に出すことで、のど(上気道)の閉塞を防ぎ、呼吸をスムーズに保ちます。

歯科で個人の歯型に合わせて作製され、保険適用での作成も可能です。副作用が少なく、持ち運びもしやすいため、旅行や出張が多い方にも続けやすい方法といえます。

CPAP療法(経鼻的持続陽圧呼吸療法)

中等症〜重症に対して推奨される標準治療です。鼻に装着したマスクから一定の空気圧を送り込み、睡眠中の気道閉塞を防ぎます。継続することで、無呼吸の回数が大きく減り、睡眠の質・日中の集中力・倦怠感の改善が期待できます。

CPAP療法は、PSG検査でAHIが20以上の場合に保険適用となり、費用は月4,500〜5,000円前後(3割負担)が目安です。

使用初期にはマスクの違和感や口の乾燥を感じることもありますが、設定の調整で多くは改善します。違和感や不快感があっても自己判断で治療を中断せず、必ず医師に相談しましょう。

参考:日本呼吸器学会「Q30. CPAP(シーパップ)とはどのような治療法ですか?」

外科的手術療法

扁桃腺の肥大や鼻中隔のゆがみなど、気道の構造的な問題が原因の場合に行われます。代表的な方法は、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)や鼻中隔矯正術などです。

手術はCPAPやマウスピースで十分な効果が得られない場合や、解剖学的な異常が明確な場合に検討されます。根本的な改善が見込める一方で、術後の腫れや痛みを伴うことがあるため、医師と十分に相談して判断するとよいでしょう。

何科を受診すればいい?

症状に気づいたら、早めに医療機関へ相談することが大切です。いびきや眠気が続く場合は、まずは内科や耳鼻咽喉科などで相談しましょう。

原因によって適した診療科が異なります。

- 耳鼻咽喉科:鼻づまり・扁桃肥大など、鼻や喉の構造に関するトラブル

- 呼吸器内科:睡眠中の呼吸異常:CPAP療法など、継続的な治療管理

- 循環器内科:高血圧・不整脈・心不全など心血管疾患を合併している場合に併診が推奨される

- 睡眠専門外来・睡眠センター(病院内科系): 重症例や精密検査(PSG検査)など、より専門的な診療が可能

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は、放置すると全身の健康に影響を与える可能性のある病気です。適切な検査と治療を受ければ、症状の多くは改善が期待できます。

大きないびきや強い眠気、睡眠中の呼吸停止などのサインが見られる場合は、早めに専門医へ相談することが大切です。生活習慣の見直しと医療によるサポートを組み合わせることで、健やかな眠りを取り戻せるでしょう。