「マンジャロ治療をやめたらリバウンドしてしまうのではないか」「副作用が辛くて続けられないけれど、やめた後の体の変化が心配」そんな不安を抱えている方も多いはず。マンジャロは優れた減量効果が期待できる一方で、副作用や費用面の負担から治療を中断せざるを得ない方も少なくありません。

この記事では、マンジャロをやめた後に起こりうる体の変化から、安全な中止方法、そしてリバウンドを防ぐための具体的な対策まで詳しく解説します。治療の継続に迷いを感じている方も、既に中止を検討している方も、ぜひ参考にしてください。

三重大学医学部医学科を卒業後、東京慈恵会医科大学附属病院にて糖尿病・代謝・内分泌内科を専門とする臨床経験を積み、専門医としての研鑽を重ねる。糖尿病、脂質異常症、甲状腺疾患、副腎疾患、骨粗鬆症などの内分泌・代謝疾患に幅広く対応し、生活習慣病を含む慢性疾患の包括的な管理に精通している。専門は「糖尿病・代謝・内分泌」。エビデンスに基づいた診療と、患者一人ひとりの生活背景を重視したきめ細やかな医療を実践している。

※本記事に掲載されている体験談や口コミは、あくまで個人の感想です。効果・効能には個人差があり、同様の結果を保証するものではありません。また、本記事の内容は医学的アドバイスではありませんので、使用を検討される際は必ず医師にご相談ください。

目次

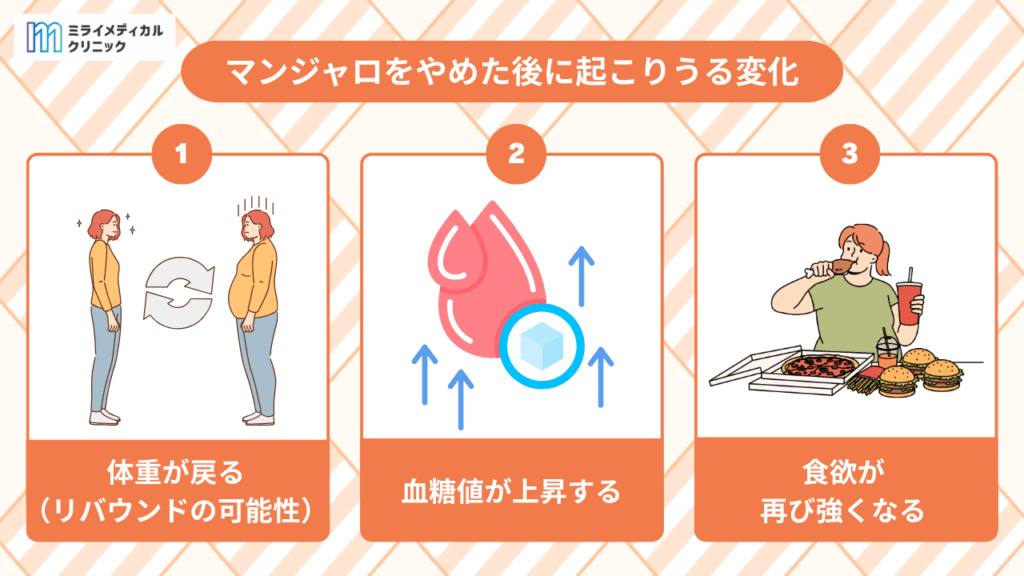

マンジャロをやめたらどうなる?中止後に起こりうる体の変化3選

マンジャロは優れた効果が期待できる一方、様々な理由で治療を中断することもあります。しかし、薬の効果によってコントロールされていた体が、その効果がなくなることで元の状態に戻ろうとするため、いくつかの変化が起こる可能性があります。

変化1|体重が戻る(リバウンドの可能性)

マンジャロをやめた後に最も懸念されるのが、体重のリバウンドです。マンジャロは脳の満腹中枢に働きかけて食欲を抑制し、胃の内容物の排出を遅らせることで食事量を自然に減らす効果があります。投薬を中止すると、この食欲抑制効果が失われるため、以前と同じように食欲を感じるようになります。

もし、治療中に身につけた食生活や運動習慣が定着していない場合、食事量が増えてしまい、結果として体重が治療前の水準に戻ってしまう、あるいはそれ以上になってしまう可能性があります。

変化2|血糖値が上昇する

もともとマンジャロは2型糖尿病の治療薬として開発された薬剤であり、血糖値を下げるインスリンの分泌を血糖値に応じて促進する作用があります。ダイエット目的で使用している場合でも、食後の血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。

そのため、投薬を中止すると、特に糖質の多い食事を摂った後などに血糖値が上がりやすくなる可能性があります。血糖値の乱高下は、眠気や倦怠感の原因になるだけでなく、長期的には健康上のリスクにも繋がります。

変化3| 食欲が再び強くなる

マンジャロの強力な食欲抑制作用に慣れていた体は、薬をやめることでその反動を大きく感じることがあります。これまで楽に感じていた食事制限が急に難しくなり、強い空腹感や食べ物への渇望に悩まされることがあります。

これは、GLP-1やGIPといったホルモンの作用がなくなることで、体の食欲コントロールシステムが元の状態に戻るために起こる自然な反応ですが、リバウンドの直接的な引き金となりやすい変化です。

マンジャロを中止した人へのアンケート|挫折した主な理由は?

実際にマンジャロ治療を経験した人は、どのような理由で治療の継続を断念するのでしょうか。下記は、編集部が独自に実施したマンジャロ使用者200人へのアンケートの「マンジャロ治療で挫折した主な理由は?」という質問に対する結果です。

グラフを見ると、挫折した理由として最も多かったのは「副作用が辛い」で29.5%、僅差で「費用が高い」が28.5%と、この2つが大きな要因となっていることがわかります。

治療初期に現れやすい吐き気や便秘、下痢といった消化器系の副作用が、日常生活に支障をきたすほど辛く、継続を断念してしまうケースは少なくありません。また、自由診療で全額自己負担となるため、月々数万円の出費が経済的な負担となり、続けたくても続けられないという現実も浮き彫りになりました。

次いで「効果が実感できない」が10.5%、「継続が面倒」が7.5%と続きます。期待していたほどの体重減少が見られなかったり、週に1回の自己注射という行為そのものが心理的・物理的なハードルになったりすることも、挫折の一因となっているようです。

一方で、「挫折していない」と回答した人も24.0%おり、副作用や費用面をクリアし、うまく治療を継続できている人も一定数いることがわかります。

調査テーマ:マンジャロダイエットについて

実施期間:2025年9月6日〜2025年9月8日

調査方法:クラウドワークス

対象者:マンジャロ使用経験者(男女含む)

回答数:200名

※本アンケートは編集部が独自に実施したものです。調査内容には効果・副作用・費用・満足度などが含まれます。個人の感想や経験に基づく回答であり、効果には個人差があります。

マンジャロをやめるときの注意点3つ

治療の中止を決断した場合でも、安全かつ健康的にやめるためにはいくつかの注意点があります。急な中断は体に負担をかける可能性があるため、正しい手順を踏むことが重要です。

注意点1|自己判断ではなく必ず医師と相談する

最も重要なことは、自己判断でマンジャロの投薬を中断しないことです。必ず処方を受けた医師に相談し、中止の意向を伝えてください。

医師は現在のあなたの健康状態や体重の変化を評価し、中止が適切かどうか、また、やめるにあたってどのようなスケジュールで進めるべきか(徐々に用量を減らすなど)を専門的な見地から判断してくれます。

注意点2|体重・血糖値のリバウンドに注意する

前述の通り、マンジャロをやめると体重や血糖値が元に戻ろうとする力が働きます。このリバウンドは、ある程度起こりうることだと事前に理解し、心の準備をしておくことが大切です。

「また太ってしまった」と悲観的になるのではなく、ここからが本当の生活習慣改善のスタートだと捉え、冷静に対処していく必要があります。

注意点3|中止後も健康管理と経過観察が必要

マンジャロの使用を中止した後も、それで終わりではありません。体重や体脂肪、食生活の記録を続けるなど、セルフモニタリングを継続することがリバウンド防止に繋がります。

可能であれば、治療を終えた後も定期的にクリニックで診察を受け、医師や管理栄養士からアドバイスをもらうなど、経過を観察していくことが理想的です。

マンジャロ中断後にリバウンドを防ぐ方法3つ

マンジャロをやめた後のリバウンドを防ぎ、治療によって得られた成果を維持するためには、薬に頼らない生活習慣を確立することが不可欠です。

予防法1|食事管理を習慣化する

マンジャロ治療中に身につけたはずの、腹八分目の感覚やバランスの取れた食事内容を、治療後も継続することが最も重要です。

特に、タンパク質をしっかり摂り、野菜や海藻類から食物繊維を十分に摂取することを意識しましょう。急激な血糖値の上昇を防ぎ、満腹感を持続させる効果があります。食事の記録をつけることも、客観的に自分の食生活を見直す上で非常に有効です。

予防法2|適度な運動を継続する

食事管理と並行して、運動を習慣化することもリバウンド防止の鍵となります。ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は脂肪燃焼に効果的であり、筋力トレーニングは基礎代謝を高め、太りにくい体を作ります。

週に2〜3回、1回30分程度からでもよいので、自分が楽しみながら続けられる運動を見つけることが大切です。

予防法3|サポート体制のあるクリニックを利用する

マンジャロの処方だけでなく、治療中から治療後にかけて、管理栄養士による食事指導や専門家による運動指導など、包括的なサポートを提供してくれるクリニックを選ぶことも一つの方法です。

専門家の力を借りることで、自分一人では難しい生活習慣の改善をスムーズに進めることができます。治療終了後のアフターフォローが充実しているかどうかも、クリニック選びの重要なポイントと言えるでしょう。

マンジャロ処方ならミライメディカルクリニックがおすすめ!

マンジャロダイエットに関心があり、手軽に始めたいとお考えであれば、オンライン診療のミライメディカルクリニックがおすすめです。オンラインでマンジャロの診察から処方、そして薬の受け取りまでをスムーズに行えます。

自宅や職場など、場所を選ばずに医師の診察を受けられるため、医療機関への移動時間や待ち時間を気にすることなく、ご自身の都合の良い時間にオンラインで相談が可能です。これは、ダイエットを継続していく上での大きな利便性と言えるでしょう。

また、オンライン診療でありながらも、医師による丁寧なカウンセリングと診察を受けることができます。マンジャロダイエットに関する疑問や不安をじっくりと相談し、ご自身の健康状態やライフスタイルに合わせた適切なアドバイスを受けることができます。

なお、マンジャロ注射以外にも、リベルサスやメトホルミン、フォシーガなどの服用タイプの薬剤もあるため、医師と相談の上、ご自身に合ったものを検討してみてください。

まとめ|マンジャロをやめたら生活習慣の見直しが必須

マンジャロを中止すると、食欲抑制効果の消失により体重のリバウンド、血糖値の上昇、強い食欲の復活といった変化が起こる可能性があります。なお編集部の独自調査では、副作用の辛さ(29.5%)と費用の高さ(28.5%)が主な中止理由となっており、多くの方が治療継続に困難を感じているのが現状です。

治療を中止する際は自己判断ではなく必ず医師に相談し、体重や血糖値のリバウンドへの準備をすることが重要です。中止後も健康管理と経過観察を継続する必要があります。

リバウンドを防ぐためには、治療中に身につけた食事管理の習慣化、適度な運動の継続、そして包括的なサポート体制のあるクリニックの活用が不可欠です。マンジャロの効果に頼るのではなく、薬に依存しない健康的な生活習慣を確立することが、長期的な体重維持と健康の鍵となります。