過敏性腸症候群(IBS)は、日常生活だけでなく仕事にも影響を及ぼすことがあります。朝の通勤や会議中の腹痛、トイレへの不安から、「このまま働き続けるのは難しいのでは」「仕事を辞めるべきか」と悩む場面もあるでしょう。

この記事では、仕事を辞めるかどうか迷っている方に向けて、判断の目安となるポイントや、退職後に活用できる制度・再就職の選択肢についてまとめています。

「辞めたいけれど将来が不安」「生活に影響が出ないか心配」という方は、今後の選択肢を整理するための材料として参考にしてみてください。

目次

過敏性腸症候群で仕事を辞めたくなるのはなぜ?

過敏性腸症候群の症状によって、職場での困難を抱え、退職を考えるようになる方は少なくありません。症状そのもののつらさに加え、周囲からの理解が得られにくいことが、働き続けることへの不安や孤独感を強めてしまう要因です。

ここでは、仕事を辞めたくなる理由として多く挙げられる2つの要因について解説します。

出勤や通勤がつらい、トイレ不安が強い

朝の通勤ラッシュは、過敏性腸症候群の方にとって最大の試練ともいえるでしょう。満員電車の中で突然の腹痛や便意に襲われても、すぐにトイレに行けない状況が続くと、不安やストレスが増していきます。

特に朝に症状が出やすい場合は、家を出る前から体調が悪化し、遅刻や欠勤を繰り返してしまうこともあります。

職場に到着してからも、安心できる状況とはいえません。会議中や商談中にトイレへ立てず、症状を我慢しながら業務を続ける状態が日常になってしまいます。外回りの営業職では、移動中にトイレを見つけられず、業務に集中できないこともあるでしょう。

こうした状況が日々積み重なれば、仕事そのものへの恐怖心が強まり、退職という選択を考えるようになるのも無理はないといえます。

職場の理解が得られず孤立感がある

過敏性腸症候群は見た目では分からない病気のため、周囲から「仮病」「甘え」と誤解されることが少なくありません。頻繁なトイレ離席を同僚に注意されたり、上司から「体調管理ができていない」と叱責されたりすることで、職場での居場所を失っていきます。

病気について説明しても、「ストレスが原因なら気持ちの問題でしょう」と軽視されたり、「そんなに大変なら仕事を辞めたら」と言われたりすることもあります。理解してもらえない辛さから、次第に同僚との会話を避けるようになり、職場での孤立感が深まります。

こうした環境では、症状の改善どころか悪化する一方で、最終的に退職という選択肢しか見えなくなってしまいます。

「辞めるべきか」迷っている人が確認したい判断基準

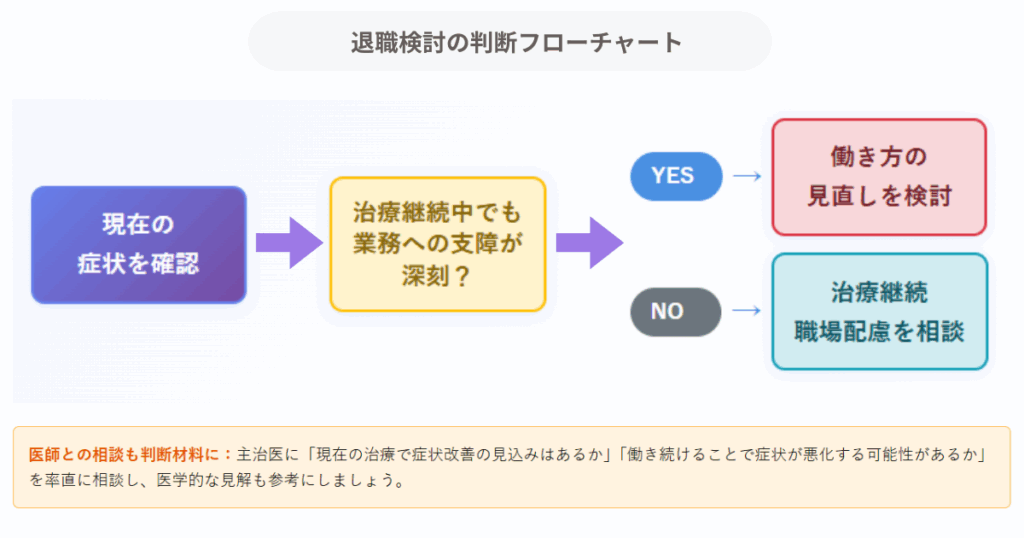

感情だけで決断するのではなく、客観的な視点から症状や状況を見直すことで、自分にとって無理のない選択肢を見つけやすくなります。

以下では、判断材料として特に重要な2つのポイントを紹介します。

症状が仕事に支障をきたし、改善の見込みがない

一定期間治療を続けても症状が改善せず、業務に支障が出ている場合は、働き方を含めた見直しが必要になることもあります。

たとえば、以下のような状況が続いている場合は、今の働き方を見直す必要性が高まっているといえます。

- 通勤時に月3回以上の遅刻や欠勤が発生している

- 会議中に週2回以上トイレに立つ必要がある

- 外回りの業務で、業務に集中できない日が増えている

このようなときは、主治医に率直に相談することが大切です。

現在の治療で症状が改善する見込みがあるのか、あるいはこのまま働き続けることで悪化するリスクがあるのか、医学的な観点から判断を仰ぎましょう。

働き続けることで心身の負担が大きくなっている

過敏性腸症候群の症状に加えて、うつ症状や不安障害、不眠といった二次的な問題が現れている場合は、注意が必要です。

以下のような状態が続いている場合、心身への負担が限界に近づいている可能性があります。

- 毎朝、出勤前に吐き気や動悸がある

- 休日も仕事のことを考えると体調が悪くなる

- 家族との関係が悪化している

特に「仕事のことを考えるだけで症状が悪化する」という状態になっている場合、職場環境がストレス要因の一つとなっている可能性も考えられます。

こうした状況では、いくら治療を続けても、根本的な改善は期待しにくいといえます。いったん職場から離れることで、症状の軽減や心身の回復につながるケースも少なくありません。

辞めた後の生活はどうなる?使える制度と支援策

過敏性腸症候群で退職を考える際、多くの方が最も不安に感じるのが「生活費をどう確保するか」という点です。条件を満たせば利用できる公的制度があり、計画的に備えることで経済的不安を軽減することができます。

傷病手当金と失業給付の概要

退職後に申請できる制度として、主に「傷病手当金」と「失業給付」があります。

それぞれの制度の主な違いは以下の通りです。

| 制度名 | 対象条件 | 支給内容 | 支給期間 |

|---|---|---|---|

| 傷病手当金 | 退職前に病気で働けない期間がある/被保険者期間1年以上 | 標準報酬日額の約2/3 | 最長1年6ヶ月 |

| 失業給付 | 働く意思と能力があり、退職前2年間に通算12ヶ月以上の加入 | 賃金日額の50〜80%相当(条件による) | 90〜330日(年齢・加入年数による) |

※ 傷病手当金は健康保険、失業給付は雇用保険から支給されます。

障害年金の申請可能性

過敏性腸症候群単体での障害年金認定は非常に限られますが、日常生活に大きな支障がある場合は、例外的に対象となることもあります。一般的には、うつ病などの精神疾患を併発しているケースのほうが、申請が通りやすい傾向です。

認定を受けるには、日常生活に著しい支障があることが条件となります。診断書の内容や医師の見解が大きく影響するため、主治医と相談しながら慎重に進めましょう。

生活費の備え方と支出の見直し

退職後の生活費は、現在の支出の7割程度を目安に見直しておくと安心です。収入が減ることを前提に、固定費を中心に支出を抑える工夫が必要になります。

たとえば以下のような対策が効果的です。

- 格安スマホへの乗り換え

- 自炊を増やして外食を減らす

- 不要なサブスクリプションの解約

可能であれば、退職前に6ヶ月分の生活費を準備しておくのが理想です。給付の申請も早めに行うことで、体調回復に集中しやすくなります。

仕事を辞めても働ける?再就職・転職という選択肢

過敏性腸症候群で退職を考えている方にとって、「この先働けるのか」は最大の不安要素です。しかし、適切な職場選びにより働き続けることは可能です。

| 業種 | 働きやすさ | ポイント |

|---|---|---|

| IT・Web | ◎ | 在宅・フレックス多数 |

| 事務・経理 | ○ | 定時勤務で席を外しやすい |

| 営業・接客 | × | 外出時トイレ確保困難 |

| 製造・工場 | × | シフト固定で休憩制限 |

特におすすめの職種は、IT・Web関連の分野です。これらの業界ではリモートワークが普及しており、成果重視の評価制度が一般的なため、体調への不安を抱えにくい環境といえます。

在宅勤務であれば、通勤によるストレスを避けられます。また、フレックスタイム制を導入している企業も多く、自身の症状の出やすい時間帯を避けた働き方が可能です。

転職活動では、面接時に「現在治療中であるが、業務に支障はない」と簡潔に伝えるだけで十分です。詳細な症状の説明は原則として不要で、相手に安心感を与える伝え方を意識しましょう。

自分の症状に合った職場や働き方を選ぶことで、安心して仕事を続けやすくなります。

まとめ

過敏性腸症候群の症状が続く中で、仕事を続けるか辞めるか悩むのは、ごく自然な反応です。通勤や業務が負担になっていると感じたときは、今の働き方を見直すことも選択肢の一つになります。

退職を検討する際は、支援制度や再就職の可能性を整理しておくと、将来への不安を和らげやすくなります。また、症状が改善せず悩みが深まっている場合は、一人で抱え込まず、医師や専門機関に相談するのが安心です。

冷静に状況を整理しながら、自分の体調や環境に合った選択を進めていきましょう。