いびきは改善可能ですが、そのためにはまず、いびきがなぜ起こるのかを理解する必要があります。いびきは睡眠中に上気道が狭くなり、粘膜が振動して発生する音で、単なる騒音問題と軽視されがちですが、慢性的ないびきは気道が狭くなっている明確なサインです。

この記事では、いびきを改善するメリットやいびき改善の基本ステップ、効果的な生活習慣や筋肉アプローチのトレーニングなど包括的に解説します。いびきを根本から改善したい方はぜひ参考にしてみてください。

目次

いびきは改善できる?まずは仕組みを理解しよう

いびきは改善可能です。しかし、そのためにはまず、いびきがなぜ起こるのかを理解する必要があります。

いびきは、睡眠中に空気の通り道である「上気道」が狭くなり、そこを空気が通過する際に粘膜などが振動して発生する「上気道の振動音」です。単なる騒音問題と軽視されがちですが、慢性的ないびきは気道が狭くなっている明確なサインであり、放置すれば睡眠時無呼吸症候群(SAS)のリスクも高まります。

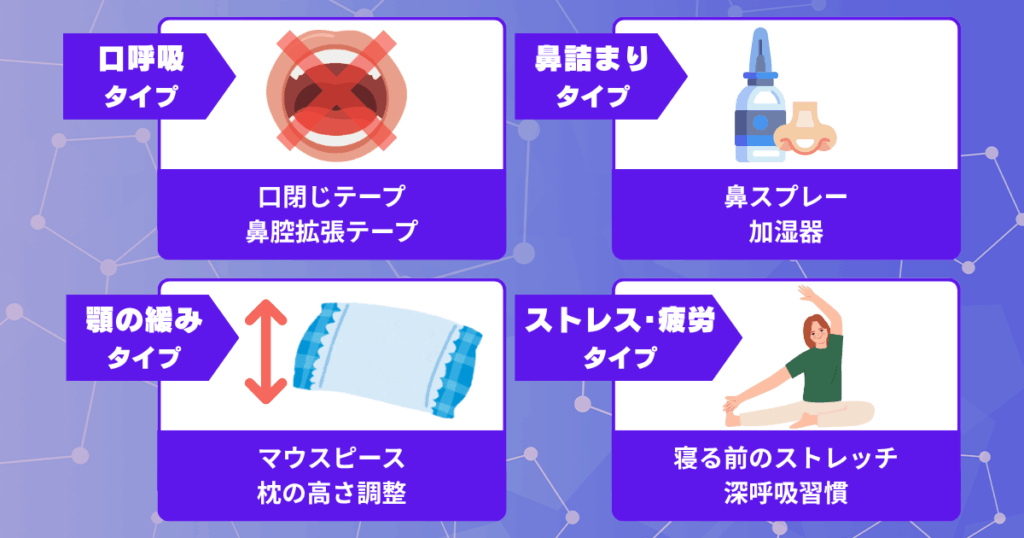

効果的に改善するためには、まず「自分のいびきのタイプ」を知ることが第一歩です。肥満が原因なのか、鼻づまりが原因なのか、あるいは加齢による喉の筋肉の緩みが原因なのかによって、取るべき対策の優先順位が変わってきます。

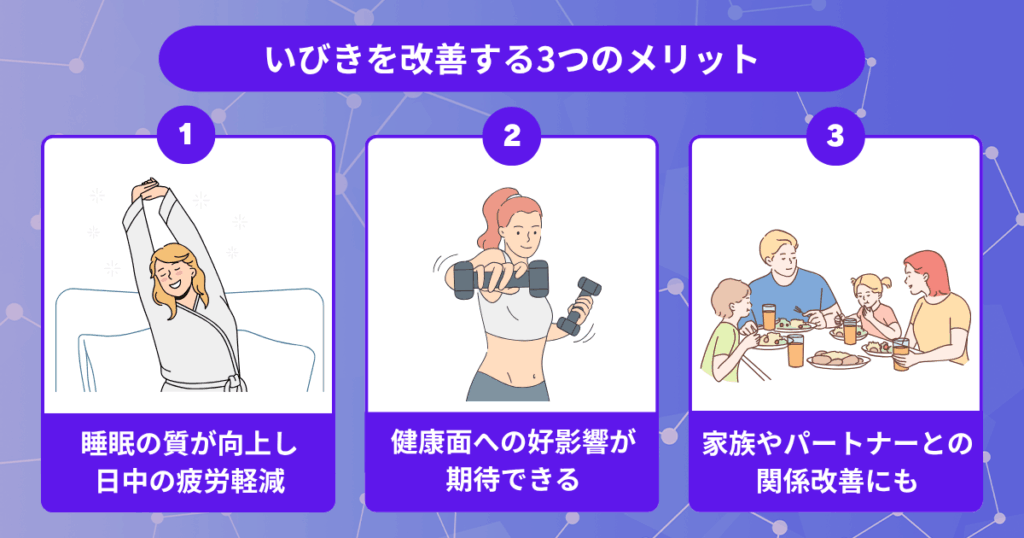

いびきを改善する3つのメリット

いびきを改善することは、あなた自身とあなたの周囲の人にとって、生活の質(QOL)を大きく向上させる効果が期待できます。ここでは、いびきを改善するメリットを3つ紹介します。

メリット1|睡眠の質が向上することで日中の疲労が軽減される

いびきをかいている間は、気道が狭くなり呼吸がしにくくなっているため、体は無意識に「うまく呼吸しよう」と努力しています。これにより睡眠が浅くなり、何度も脳が覚醒を繰り返している状態になってしまうのです。

いびきを改善し、気道が確保されてスムーズに呼吸できるようになると、酸素が十分に脳と体に行き渡り、質の高い深い睡眠が得られます。その結果、朝の目覚めが良くなるだけでなく、日中の耐え難い眠気や慢性的な疲労感が軽減され、集中力や記憶力といったパフォーマンスの回復も期待できます。

メリット2|生活習慣病や心疾患の予防につながる

いびきが改善されれば、周囲の人も安心して眠ることができ、寝室を分けるといった対策も不要になります。これは、良好な家庭内関係を維持する上でも非常に大きなメリットです。

いびきは、一緒に寝ている家族やパートナーの睡眠をも妨げる「騒音」とも言えます。いびき音によってパートナーも睡眠不足になれば、日中のイライラや体調不良につながり、それが家庭内の無用なストレスや不和の原因となることも少なくありません。

参考:日本循環器学会「循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン2023」

メリット3|周囲の人の睡眠妨害を防ぐことで家庭内のストレスを予防できる

慢性的な激しいいびき、特に睡眠時無呼吸症候群(SAS)を伴う場合、睡眠中に呼吸が止まったり浅くなったりすることで、体は深刻な「低酸素状態」に陥ります。

この状態が毎晩続くと、体は危険を感じて交感神経を優位にし、心拍数を上げて血圧を上昇させます。この慢性的な負担が、高血圧、糖尿病、不整脈といった生活習慣病の発症や悪化に直結し、長期的には心筋梗塞や脳卒中といった生命に関わる疾患のリスクを大幅に高めることがわかっています。

いびきを改善し、SASを治療することは、これらの深刻な病気を予防することにも直結するのです。

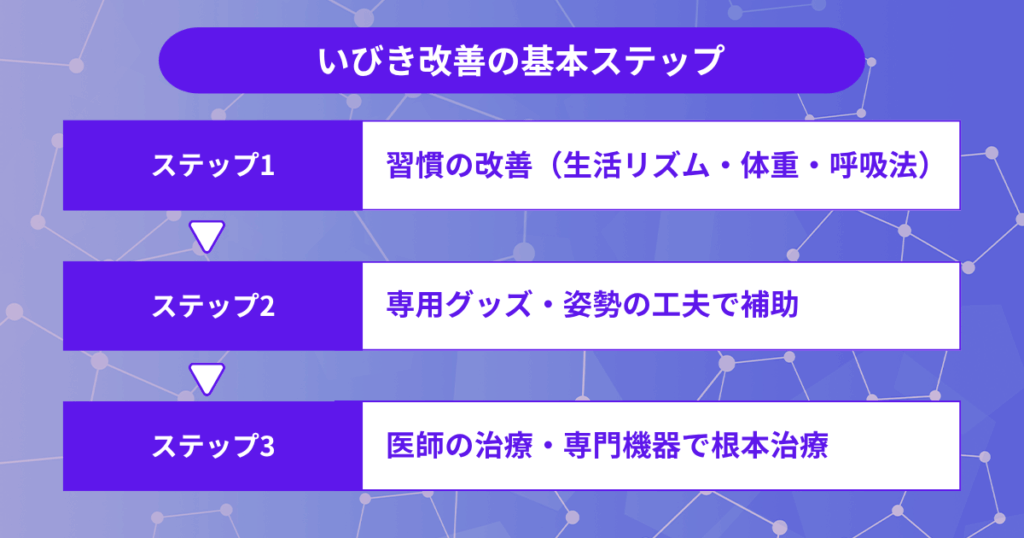

いびき改善の基本ステップ【3段階アプローチ】

いびきの改善は、いきなり高額なグッズや治療に頼るのではなく、原因に応じて段階的にアプローチを進めていくのが効果的です。ここでは、いびき改善の基本ステップを3つ紹介します。

ステップ1|習慣の改善(生活リズム・体重・呼吸法)

まず最初に取り組むべきは、いびきの根本原因となっている可能性のある「生活習慣」の改善です。これは最も重要で、効果の土台となるステップです。

肥満が原因であれば、食事管理と運動による減量が最優先です。首周りの脂肪が落ちるだけで、気道の圧迫は劇的に改善します。また、寝酒や喫煙を控える、疲労を溜めないよう睡眠リズムを整える、口呼吸の癖を直して鼻呼吸を意識することも含まれます。

ステップ2|専用グッズ・姿勢の工夫で補助

ステップ1の生活改善は効果が出るまでに時間がかかるため、それと並行して、今夜のいびきを軽減するための「補助的な対策」を行います。これがステップ2です。

仰向け寝を防ぐための「横向き寝」の工夫(抱き枕の活用など)や、枕の高さを調整する「姿勢の工夫」。さらに、口呼吸を防ぐ「口閉じテープ」、鼻の通りを良くする「鼻腔拡張テープ」、市販の「マウスピース」といった専用グッズを活用し、物理的に気道を確保します。

ステップ3|医師の治療・専門機器で根本治療

ステップ1と2を試しても改善しない場合、あるいは日中の強い眠気や呼吸の停止など、明らかに睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる場合は、セルフケアの限界です。

速やかに医療機関を受診し、検査を受ける「専門治療」のステップに進みます。検査の結果、SASと診断されれば、CPAP(持続陽圧呼吸療法)や歯科で作製するスリープスプリント(マウスピース)、あるいは外科手術といった、医師の管理下での根本治療が必要となります。

いびき改善に効果的な生活習慣5選

いびき対策の基本であり、最も重要なのは日々の生活習慣の見直しです。今日からでも始められる効果的な5つの習慣を紹介します。

就寝直前の食事は、消化活動のために睡眠の質を浅くします。また、アルコール(特に寝酒)は、喉の筋肉を強力に弛緩させる作用があり、いびきの最大の誘発要因の一つです。

喫煙も、喉の粘膜に慢性的な炎症やむくみを引き起こし、気道を狭めます。少なくとも就寝の3〜4時間前からは、これらの摂取を控えることが非常に重要です。

仰向けで寝ると、重力によって舌の付け根(舌根)が喉の奥に落ち込み、気道を最も塞ぎやすくなります。意識的に「横向き」で寝ることを心がけましょう。

抱き枕を活用したり、背中にクッションを当てたりすると、睡眠中に仰向けに戻るのを防げます。また、枕が高すぎると首が不自然に曲がり気道を圧迫し、低すぎても顎が引けて舌が落ち込みやすくなるため、自分の首のカーブに合った高さに見直すことも重要です。

無意識の「口呼吸」はいびきの大きな原因です。口を開けて寝ると、舌が落ち込みやすくなるだけでなく、喉が乾燥して炎症を起こしやすくなります。

日中から意識的に口を閉じ、鼻で呼吸するトレーニングを行いましょう。「あいうべ体操」などで口周りの筋肉(口輪筋)を鍛えたり、睡眠時に口閉じテープを使ったりして、鼻呼吸を体に覚えさせるのも有効です。

肥満、特に首周りの脂肪沈着が原因の場合、減量が最も効果的です。ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を習慣化し、摂取カロリーを見直すことで、適正体重を目指しましょう。

首周りや喉の内部についた脂肪が減少すれば、気道の圧迫が物理的に解消され、呼吸は格段にスムーズになります。

睡眠不足や極度の疲労が蓄積すると、体はそれを補おうとして筋肉の弛緩が強くなり、いびきを悪化させます。また、不規則な生活は自律神経のバランスを崩し、睡眠の質そのものを低下させます。

毎日最低でも6時間以上の安定した睡眠時間を確保し、疲労を翌日に持ち越さないよう生活リズムを整えましょう。

筋肉アプローチで気道を広げる「いびき改善トレーニング」

加齢や運動不足で衰えがちな舌や喉の筋肉(上気道開大筋群)を鍛えることも、いびきの改善に役立ちます。これらの筋肉を強化することで、睡眠中に筋肉が緩んでも気道が塞がりにくくなります。即効性はありませんが、根本的な体質改善として毎日続けることが重要です。

| トレーニング名 | 方法 |

|---|---|

| あいうべ体操 舌・喉・口周りの筋肉強化 | 「あー」「いー」「うー」「べー(舌を思い切り前に出す)」と、口と舌を大きく、ゆっくりと動かします。1セット10回程度を1日数セット行います。 |

| 舌の上げ下げ運動 舌根沈下の防止 | 舌先を上顎(前歯の付け根の少し後ろ)に強く押し付けたまま、10秒程度キープします。これを数回繰り返します。 |

| 風船ふくらまし呼吸 呼吸筋の強化 | 風船を用意し、口からではなく「鼻」から息をしっかり吸い込み、その息で風船を膨らませます。 |

| ストロー呼吸 鼻呼吸促進+肺活量改善 | 細めのストローをくわえ、「吸う・吐く」の呼吸をゆっくりと繰り返します。特に吐く時間を長く意識します。 |

生活改善で効果が薄い場合は病院に相談しよう

上記のようなセルフケアや生活習慣の改善(ステップ1・2)を数ヶ月続けてもいびきが一向に改善しない場合、あるいは以下のようなサインが見られる場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性が非常に高いです。

- 家族やパートナーから「睡眠中に呼吸が止まっている」と指摘された

- 日中に耐え難いほどの強い眠気がある

- 朝起きた時に頭痛や倦怠感、喉の渇きがひどい

これらの症状がある場合は、セルフケアでの対応には限界があります。放置せず、早めに呼吸器内科や睡眠専門のクリニックに相談し、専門的な検査(簡易検査や精密検査)を受けるべきです。

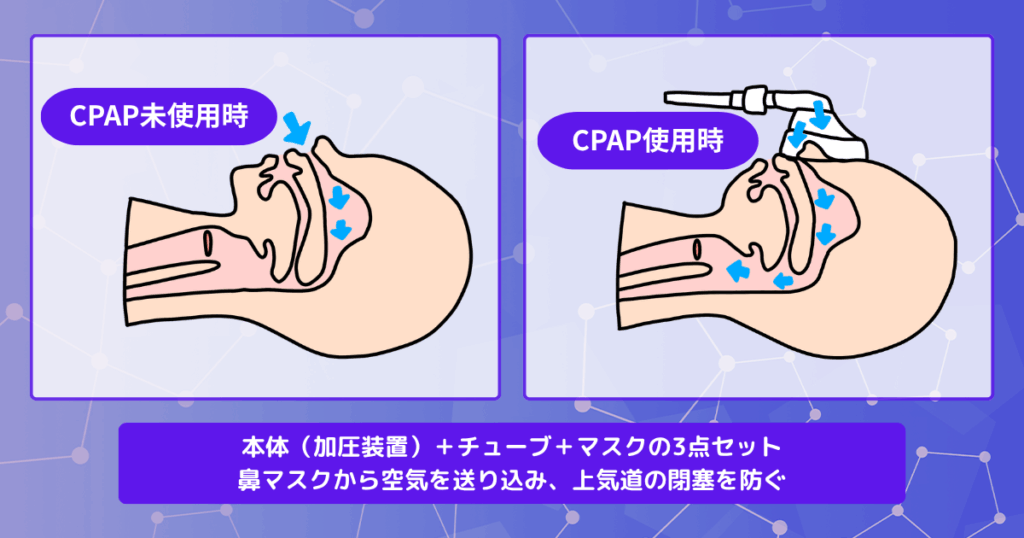

治療法1|CPAP療法

検査の結果、中等症から重症のSASと診断された場合に適用される、最も効果的かつ標準的な治療法です。

睡眠中、鼻(または鼻と口)に装着したマスクから、装置本体が一定の圧力で空気を送り込み続けます。この空気の圧力が「つっかえ棒」の役割を果たし、喉が塞がるのを物理的に防ぎ、無呼吸といびきを確実に解消します。

関連記事:「CPAP(シーパップ)とは?睡眠時無呼吸症候群の治療法や具体的な使い方、費用目安を徹底解説」

治療法2|マウスピース療法

主に軽症から中等症のSAS、またはCPAPが体質的に合わない患者に適用されます。

歯科で自分の歯型に合わせた専用のマウスピース(スリープスプリント)を作製し、それを装着して寝ます。この装置が下顎をわずかに前方に固定することで、舌の付け根が喉の奥に落ち込むのを防ぎ、気道を広げます。

治療法3|鼻・喉の手術治療

扁桃肥大(のどちんこの両脇が大きい)やアデノイド、あるいは鼻中隔弯曲症(鼻の骨が曲がっている)など、いびきや無呼吸の原因が「明らかに物理的な構造の問題」である場合に検討されます。

レーザー治療や外科的な手術によって、原因となっている部分を切除・修正し、空気の通り道そのものを広げます。

まとめ|いびき改善は3段階アプローチで生活習慣から専門治療まで段階的に

いびきは睡眠中に上気道が狭くなり、粘膜が振動して発生する音で、改善することで睡眠の質向上による日中の疲労軽減、生活習慣病や心疾患の予防、周囲の人の睡眠妨害を防ぎ家庭内ストレスを予防できるという3つのメリットがあります。

いびき改善の基本ステップは3段階です。ステップ1は習慣の改善で、肥満が原因なら減量、寝酒や喫煙を控える、鼻呼吸を意識することが最も重要で効果の土台となります。ステップ2は専用グッズ・姿勢の工夫で補助で、いびきを軽減する補助的な対策です。ステップ3は医師の治療・専門機器で根本治療で、セルフケアで改善しない場合や睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合に必要です。

セルフケアを数ヶ月続けても改善しない、睡眠中に呼吸が止まっている、日中に強い眠気がある、朝起きた時に頭痛や倦怠感がひどい場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高く、呼吸器内科や睡眠専門クリニックで検査を受けるようにしてください。