寝ている間に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」は、放置すると高血圧や心血管疾患などのリスクと関連があると報告されています。「いびきがうるさい」「朝起きても頭が重い」「昼間に強い眠気がある」といった症状は、単なる疲れではないかもしれません。

この記事では、睡眠時無呼吸症候群の主な症状や見逃しやすいサイン、治療で期待できる変化をわかりやすく解説します。

目次

睡眠時無呼吸症候群とは?

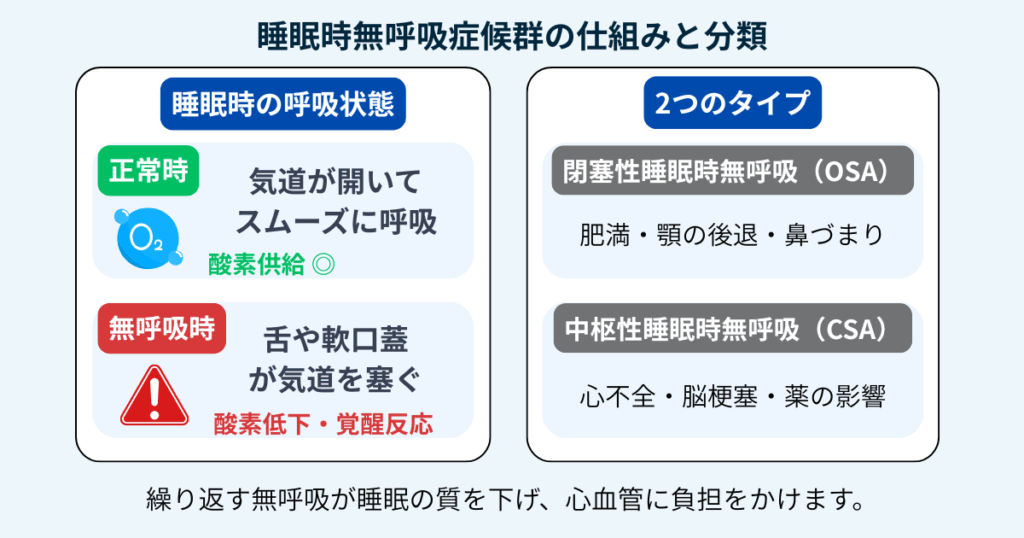

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に呼吸が止まったり浅くなったりする状態を繰り返す病気です。

成人では、一般にAHI(1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数)が5以上で日中の過度な眠気などの症状がある場合、またはAHIが15以上の場合に診断されます。無呼吸とは、通常10秒以上呼吸が停止または著しく低下した状態を指します。

主なタイプは、気道が狭くなることで起こる「閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)」と、脳からの呼吸指令が一時的に出なくなる「中枢性睡眠時無呼吸(CSA)」の2タイプです。多くは閉塞性タイプであり、肥満や骨格の特徴などが関係しています。

呼吸が止まると体内の酸素が不足し、脳や身体は危険を察知して覚醒反応を起こします。これが繰り返されることで心臓や血管に負担がかかり、自律神経のバランスも乱れてしまいます。その結果、日中の強い眠気や倦怠感といった不調につながるのです。

参考:日本呼吸器学会「I-05 睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)」

睡眠中にあらわれる主な症状

睡眠中の異常は自分で気づきにくく、家族の指摘や録音で初めて発覚することもあります。

ここでは、代表的な症状と注意すべきサインを紹介します。

代表的な症状

最も代表的なサインは大きないびきです。特に、いびきが一時的に止まり、その後「ガガッ」とむせるような音を立てて呼吸が再開する場合は注意が必要です。

呼吸が止まるたびに体は酸素不足を補おうとして覚醒し、深い眠りに入りづらくなります。その結果、夜中に何度も目が覚める・寝汗をかくなど、朝起きても熟睡感が得られません。

家族が気づくサインと注意ポイント

睡眠中の異常は自分では気づきにくく、家族やパートナーの指摘が発見のきっかけになるケースも少なくありません。「いびきがうるさい」「呼吸が止まっていた」と言われたら要注意です。

一人暮らしの場合は、録音アプリや睡眠計測機能付きスマートウォッチで自分の睡眠をチェックしてみるのも有効です。

自覚症状や家族からの指摘がある場合は、早めに専門医に相談しましょう。

| 症状 | 本人が気づくサイン | 家族が気づくサイン |

|---|---|---|

| いびき | 自分のいびきで目が覚める、喉が渇く | 大きないびき、いびきが急に止まる |

| 呼吸の状態 | 息苦しさ、むせる感覚 | 10秒以上呼吸が止まる、あえぐような呼吸 |

| 睡眠の質 | 熟睡感がない、何度も目が覚める | 寝相が悪い、頻繁に寝返りをうつ |

| 目覚め | 頭痛、だるさ、起床時の重さ | — |

日中にあらわれる症状とそのメカニズム

夜間の酸素不足は、翌日の体調や集中力にも影響します。

ここでは、朝の不調から日中の眠気、全身症状まで代表的な例を紹介します。

朝の頭痛・倦怠感・喉の渇き

無呼吸を繰り返すと酸素が不足し、二酸化炭素が増えることで脳血管が拡張し、頭痛を引き起こすことがあります。

また、浅い睡眠が続くと身体が十分に休まらず、朝から強い倦怠感が残ってしまいます。さらに、口呼吸が多い人では起床時に喉の乾きが目立ちやすくなるでしょう。

こうした症状は「よく眠ったはずなのに疲れが取れない」と感じる人に多く、睡眠の質が低下しているサインと考えられます。

日中の眠気・集中力低下・仕事ミス

夜間に十分な睡眠がとれないため、日中に耐えがたい眠気が現れることがあります。会議中や運転中に居眠りしてしまうこともあり、交通事故リスクの上昇が報告されています。自覚がなくても、周囲から「ぼーっとしている」と指摘される場合は要注意です。

慢性的な眠気は注意力や判断力の低下を招き、仕事の能率にも影響するため、早めの対策を心がけましょう。

参考:Sleep誌(2009)「閉塞性睡眠時無呼吸症候群と交通事故リスク」

夜間頻尿や動悸などの全身症状

無呼吸の状態が続くと、胸の中の圧力が大きく変化し、体の水分バランスにも影響が出ます。その結果、夜のあいだに尿をつくる働きが強まり、トイレに行く回数が増えることがあります。

また、呼吸が止まることで血圧や心拍数が上がりやすいです。そのため、動悸を感じたり、心臓に負担がかかることもあります。こうした状態が続くと、高血圧や不整脈などの循環器の病気につながるおそれがあるため注意が必要です。

女性・子ども・非肥満の人にも起こる睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群は「太った男性の病気」と思われがちですが、実際には女性や子ども、痩せ型の人にも起こります。

ここでは、それぞれの特徴と注意点を解説します。

女性に多い特徴とホルモンの影響

男性に多いイメージがありますが、女性も注意が必要です。特に更年期以降は女性ホルモン(とくにプロゲステロン)の低下により上気道筋の働きが弱まり、発症しやすくなると示唆されています。

女性では不眠・疲労感・朝の頭痛・むくみなど、いびき以外の症状が現れるケースが多く、更年期障害と混同されやすいのが特徴です。

子どもに見られるサインと注意点

子どもにも発症することがあり、アデノイドや扁桃肥大が主な原因です。いびき・口呼吸・寝相の悪さ・夜尿(おねしょ)などが典型的です。

日中の落ち着きのなさや集中力低下として現れることもあり、成長や発達への影響が懸念されます。

非肥満タイプに見られる意外な原因

肥満は大きな要因ですが、痩せている人でも発症することがあります。日本人を含むアジア人では顎顔面形態(下顎の後退など)が関与しやすいとする報告があります。

鼻炎やアレルギーによる鼻づまりも関係するため、体型にかかわらず注意が必要です。

セルフチェックと受診の流れ

睡眠中のいびきや息苦しさ、朝の疲労感が続くときは、まず自分の状態をチェックしてみましょう。

必要に応じて、専門の医療機関で検査を受けることが大切です。

自分でできるチェックリスト

以下に複数当てはまる場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。

- 朝起きても疲れが取れない

- 日中に強い眠気がある

- 大きないびきをかく

- 寝ている間に息苦しさを感じる

- 夜中に何度も目が覚める

- トイレに行く回数が多い

- 家族に「呼吸が止まっていた」と言われた

こうした症状が続くときは、早めの受診を検討しましょう。

受診〜検査の流れと保険適用の目安

受診先としては、耳鼻咽喉科・呼吸器内科・循環器内科・睡眠外来などが挙げられます。まずは自宅で行う簡易検査(HST)で睡眠中の呼吸状態を調べ、異常がみられた場合は終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)でより詳しく評価します。

これらの検査や治療は、一定の条件を満たせば保険が適用されます。例えば、CPAP療法は無呼吸の重症度を示す指標(AHI)が20以上の場合に対象となり、保険診療では自己負担が月4,500〜5,000円ほどが目安です。検査や治療を受ける際は、医師と相談しながら進めるようにしましょう。

診断後に行われる治療とその効果

検査の結果、睡眠時無呼吸症候群と診断された場合は、重症度や原因に応じて治療が行われます。

治療を続けることで、次のような変化を感じる場合があります。

- 朝の頭痛や日中の眠気が和らぐ

- 睡眠の質が整い、集中力や気分が安定しやすくなる

こうした変化には個人差があり、医師の指導のもとで治療を継続することが大切です。

主な治療法としては、次の3つが中心です。

| 治療法 | 特徴 |

|---|---|

| CPAP(シーパップ)療法 | 鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道の閉塞を防ぐ中等症以上の標準治療 |

| マウスピース(口腔内装置) | 下あごを前に出して気道を確保する装置。軽症例などで使用されることが多い |

| 体位療法・生活習慣の改善 | 横向き寝の習慣化、減量、禁酒などを組み合わせて改善を目指す |

治療法は症状の程度や原因によって異なるため、医師と相談しながら自分に合った方法を選ぶようにしましょう。

参考:日本呼吸器学会「Q30. CPAP(シーパップ)とはどのような治療法ですか?」

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は、大きないびきや眠気だけでなく、心血管系への負担を高めることが知られています。肥満体型の男性に限らず女性や子ども、痩せている人にも起こる可能性があるため、早期の発見が大切です。

当てはまる症状がある場合は、「疲れのせい」と軽視せず、医療機関で検査を受けてみましょう。医師の診断に基づいて治療を行うことで、睡眠の質の改善が期待できます。