睡眠中に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」は、放置すると高血圧や心血管疾患などを招くおそれがあります。一方で、治療を始めることで日中の強い眠気や倦怠感が改善し、日常生活の快適さを取り戻す人も少なくありません。

この記事では、代表的なCPAP療法を中心に、治療の目的・効果・費用・受診の流れを順に解説します。眠りの質を取り戻すために、まずは治療の流れとポイントを理解しておきましょう。

目次

睡眠時無呼吸症候群の治療目的と受診の目安

治療を始める目的は、「今の症状を改善すること」と「将来の病気を予防すること」の2つに大きく分けられます。

ここでは、睡眠時無呼吸症候群の治療がなぜ必要なのか、受診を検討すべきサインとあわせて見ていきましょう。

治療の主な目的

睡眠時無呼吸症候群の治療では、無呼吸や低呼吸の回数を減らし、日中の眠気や集中力低下を改善することが第一の目的です。十分な睡眠が得られるようになると、仕事のパフォーマンスや安全性の向上にもつながります。

さらに、治療の継続は将来的な合併症の抑制に寄与すると考えられています。無呼吸が続くことで酸素飽和度が低下し、交感神経が活発化して血圧が上がりやすくなるためです。この状態が慢性化すると、高血圧や心筋梗塞、脳梗塞などの発症リスクが増加します。

継続的な治療により、眠気や血圧の改善が見込まれ、長期的な健康維持にもつながるでしょう。

参考:日本呼吸器学会「睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020(PDF)」

受診を検討すべきサイン

次のような症状が続く場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。

早めに医療機関で検査を受けましょう。

- 日中に強い眠気がある

- 起床時の頭痛やだるさが続く

- 「いびきが大きい」「呼吸が止まっている」と家族に指摘された

- 十分に寝ても疲労感が取れない

これらの症状が見られるときは、呼吸器内科・耳鼻咽喉科・睡眠医療センターなど、専門的な検査が行える医療機関への受診をおすすめします。

睡眠時無呼吸症候群の主な治療法と特徴

治療法は、症状の重症度や原因によって選択肢が異なります。

ここでは、代表的な治療法であるCPAP療法・口腔内装置・外科治療に加え、日常生活の工夫についても紹介します。

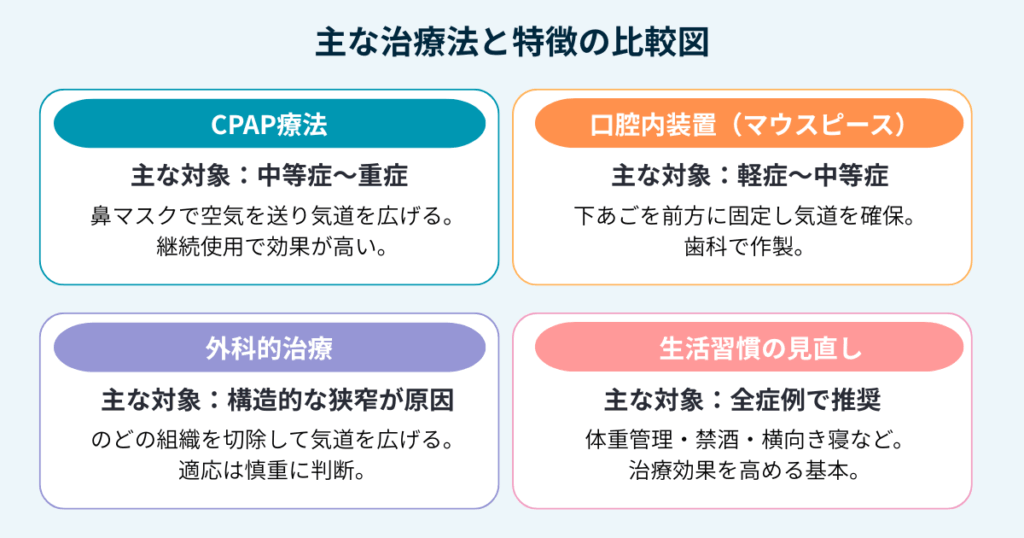

CPAP(シーパップ)療法

CPAP療法は、中等症〜重症のSASに対して広く行われている標準的な治療法です。睡眠中に鼻に装着したマスクから一定の空気圧を送り込み、気道の閉塞を防ぎます。

CPAPを導入する際は、まず終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)で重症度を確認します。その結果、無呼吸低呼吸指数(AHI)が20以上と判定された場合に、保険適用の対象となります。治療開始後は、医療機関での定期的なフォローアップや機器の設定調整が必要です。

▼主な特徴

- 無呼吸・いびきの大幅な減少

- 睡眠の質が向上し、日中の眠気や集中力が改善

- 継続使用(アドヒアランス)が治療効果を左右する

- マスクの形状や加湿機能を調整でき、快適に使用しやすい構造になっている

口腔内装置(マウスピース)

口腔内装置は、下あごを少し前に出した状態で固定し、舌が喉の奥に落ち込むのを防ぐ装置です。軽症〜中等症の睡眠時無呼吸症候群に有効とされる治療のひとつです。装着することで気道が広がり、いびきや無呼吸の軽減が期待できます。

作製には歯科での型取りが必要で、医科からの紹介や情報提供に基づいて行うことで保険適用の対象となります。顎関節症がある方や、残っている歯が少ない方は使用できない場合もあるため、事前に相談しておくとよいでしょう。

費用は、保険診療(3割負担)で約1~2万円程度が目安です。装置タイプや調整回数によって変動します。

外科的治療

外科的治療は、気道を広げて呼吸を改善することを目的に行われます。代表的な術式としては、のどちんこや軟口蓋の一部を切除する口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)があります。肥満や扁桃肥大など、構造的な狭窄が原因で無呼吸が起きている場合に検討されることが多く、症状や全身状態によって適応が判断されます。

なお、外科手術では医療費が高額になる場合がありますが、高額療養費制度を利用すれば自己負担額を一定限度まで抑えることが可能です。制度の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式ページを参照してください。

参考:日本呼吸器学会誌「閉塞性睡眠時無呼吸における口蓋垂軟口蓋咽頭形成術の効果 ―扁桃肥大の程度との関係―」(1998年, PDF)

参考:全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」

生活習慣の見直し

軽症の場合や治療効果を高めたい場合は、日常の工夫も欠かせません。

体重・飲酒・喫煙・睡眠姿勢など、生活習慣を整えるだけでも症状の改善が期待できます。

- 体重管理(減量):肥満は最大の危険因子。適正体重を目指す

- 飲酒の制限:就寝前の飲酒は気道を緩ませ、無呼吸を悪化させる

- 禁煙:咽頭の炎症を防ぎ、気道の通りを改善する

- 横向き寝:位置依存性閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)では有効。ただし長期継続は難しく、補助的手段として行う

- 薬剤の注意:一部の睡眠薬・抗不安薬は呼吸抑制を起こすことがあるため、自己判断で中止せず主治医に相談する

生活改善は即効性こそ高くありませんが、治療を支える基本となる大切な取り組みです。

治療を続けることで期待できる効果と変化

治療を続けると、体調や生活の質に少しずつ変化が表れます。

多くの患者さんが、「朝の目覚めが軽くなった」「日中の眠気が減った」といった変化を実感することが多いようです。

▼治療を続けることで見られる主な変化の例

- 日中の眠気や倦怠感、頭痛の軽減がみられる場合がある

- 集中力や作業効率の向上を感じる人も多い

- 夜間の中途覚醒が減り、睡眠の質が安定する傾向

治療を中断すると、再び症状が現れることもあるため、医師の指導のもとで装置の調整や生活習慣の改善を続けることが大切です。無理のない範囲で「継続する意識」を持ちましょう。

治療を始めるまでの流れと費用の目安

睡眠時無呼吸症候群の治療は、正確な診断から始まります。

検査で重症度を把握したうえで、患者それぞれに合った治療方針が決定されます。

▼診断までの流れ

- 問診・診察:いびきや眠気、生活習慣、既往歴を確認

- 検査:自宅での簡易検査(HST)や終夜睡眠ポリグラフ(PSG)で呼吸状態を評価

- 重症度判定:AHI(無呼吸低呼吸指数)を算出し、治療法を選定

▼費用の目安(保険診療・3割負担)

- CPAP療法:月額約4,500~5,000円程度(装置管理料・定期受診込み)

- 口腔内装置:約1~2万円程度(初回作製費・調整費含む)

- 外科手術:術式や入院日数により変動(高額療養費制度の対象になる場合あり)

費用は医療機関や地域によって差があるため、事前に確認しておくと安心です。自分に合った治療を受けるためにも、検査から費用までの流れをあらかじめ理解しておくとよいでしょう。

まとめ

睡眠時無呼吸症候群の治療は、呼吸を安定させ、体への負担を減らすことが目的です。症状の程度に応じて、CPAP療法や口腔内装置、生活習慣の改善などが行われます。体重管理や寝る姿勢の工夫を続けることで、症状を軽くできる場合もあります。

治療を中断すると再発や血圧の上昇につながるため、医師の指導のもとで継続することが大切です。眠気や倦怠感を感じたら、早めに専門医へ相談し、無理のない形で治療を続けましょう。