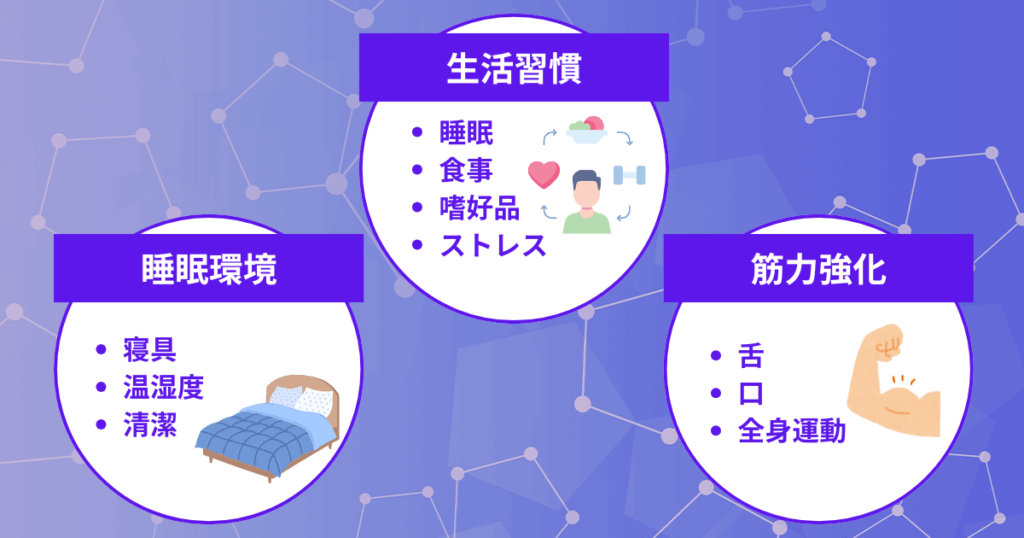

いびき対策の本質は、一時的に音を「止める」ことではなく、いびきが「起こらない」状態を日常的に作ることです。そのためには、生活習慣、睡眠環境、そして筋力という3つの要素を総合的に整える必要があります。

この記事では、生活習慣や環境面でのいびき対策、筋肉を鍛える予防エクササイズ、改善しない場合の受診について包括的に解説します。いびきを根本から改善したい方はぜひ参考にしてみてください。

目次

いびきの対策はできる?「止める」より「起こさない」ための考え方

いびき対策というと、市販のマウスピースや枕の工夫など、今出ている音を「止める」ことばかりに目が行きがちです。しかし、それらの一時的な対策だけでは根本的な原因が解決しておらず、使用をやめれば再発しやすいのが実情です。

本質的ないびき対策とは、いびきが「起こらない」状態を日常的に作ることです。そのためには、生活習慣、体質、そして睡眠環境という3つの要素を総合的に整える必要があります。

生活習慣からできるいびき対策4選

いびきの原因の多くは、日々の何気ない生活習慣の中に潜んでいます。日常の行動や食生活を見直すことこそが、最も重要な対策です。ここでは、生活習慣からできるいびき対策を4つ紹介します。

対策1|睡眠リズムを整える

睡眠不足や徹夜明け、不規則な就寝時間は、身体に過度な疲労を蓄積させます。身体が極度に疲労すると、その反動でより深い睡眠を得ようとしますが、深い睡眠中は筋肉の弛緩が最大になります。

これにより、喉や舌を支える筋肉が通常以上に緩み、舌根の落ち込みが激しくなり、結果としていびきが悪化するのです。毎日できるだけ決まった時間に寝起きし、自分に必要な睡眠時間(6〜8時間程度)を安定して確保するよう心がけましょう。最近の研究では、不規則な睡眠パターンが睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めることも示されています。

参考:Nature「The interrelationships between sleep regularity, obstructive sleep apnea and hypertension」

対策2|食生活を見直す

いびきの最大の原因の一つに肥満が挙げられます。体重が増加すると、お腹や手足だけでなく、首まわりや喉の内部、そして舌の付け根(舌根)にまで脂肪が沈着してしまうのです。

研究によれば、肥満患者では舌の脂肪が増加し、これが気道閉塞の主要な要因となることが示されています。特に糖質の過剰摂取や高カロリーな食事は肥満に直結します。首まわりの脂肪を減らし、呼吸をスムーズにできるように調整しましょう。

参考:PMC「Effect of Weight Loss on Upper Airway Anatomy and the Apnea-Hypopnea Index」

対策3|アルコール・喫煙を控える

就寝前のアルコール摂取は、いびきが起こりやすい習慣の一つです。アルコールには強い筋弛緩作用があり、摂取量が多いほど、また就寝時間に近いほど、喉の筋肉を強力に緩ませます。これにより、普段はいびきをかかない人でも舌が喉の奥に落ち込みやすくなり、いびきを誘発・悪化させます。

また、喫煙は、タバコの煙に含まれる有害物質が長期間にわたり喉の粘膜を刺激し、慢性的な炎症や「むくみ」を引き起こします。粘膜がむくむことでも、気道が物理的に狭くなるので注意しましょう。

対策4|ストレスケア・リラックス習慣を持つ

意外に思われるかもしれませんが、精神的なストレスもいびきに影響します。過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、体を興奮状態にする「交感神経」を優位にします。この状態では質の高い深い睡眠(副交感神経が優位な状態)が得られず、眠りが浅くなりがちです。

睡眠が浅いと、ささいな刺激で目が覚めやすくなったり、無意識に口呼吸を誘発したりすることがあります。自分なりのストレスケア習慣を持ち、自律神経の乱れを整えることも、間接的にいびきを予防する深い睡眠へとつながります。

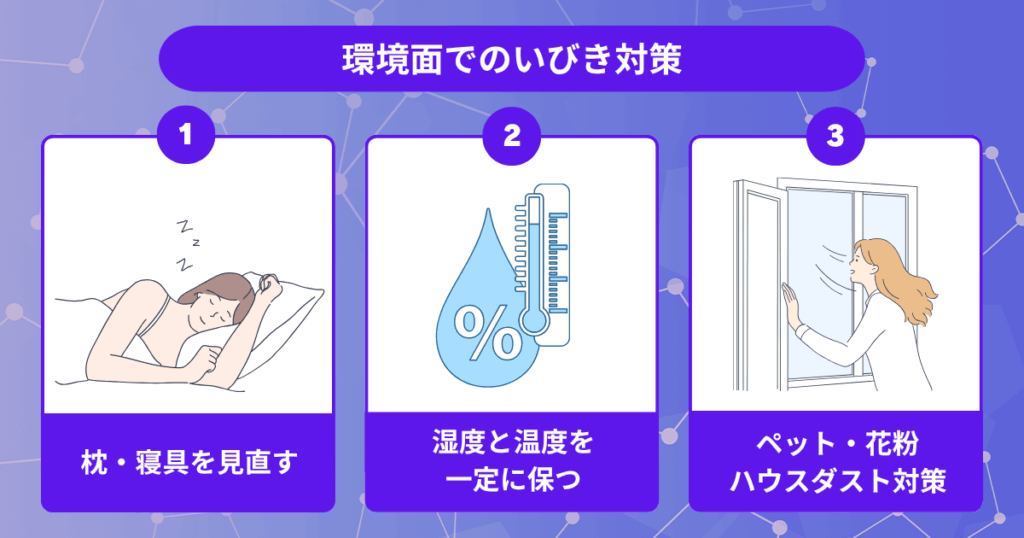

環境面でのいびき対策3選

生活習慣と同時に、「睡眠環境」を整えることも、いびきを予防する上で非常に重要です。無意識のうちに気道を狭める環境になっていないか、見直してみましょう。

対策1|枕・寝具を見直す

枕が高すぎると、顎が胸につくような不自然な角度になり、首が圧迫されて気道が曲がってしまいます。逆に、枕が低すぎると頭が下がりすぎて口が開きやすくなり、結果として舌が喉の奥に落ち込みやすくなります。

理想は、仰向けに寝た時に首の骨が自然なS字カーブを保て、横向きに寝た時には背骨から首の骨までが真っ直ぐになる高さです。研究によれば、適切な体位(横向き寝)を維持することで、いびきの時間と強度が有意に低下することが示されています。

対策2|寝室の湿度と温度を一定に保つ

寝室の空気が乾燥していると、呼吸のたびに鼻や喉の粘膜から水分が奪われ、乾燥して炎症を起こしやすくなります。粘膜が乾燥したり炎症を起こしたりすると、わずかな空気の振動にも過敏になり、いびきの音が発生しやすくなるだけでなく、鼻づまりの原因にもなります。

特に冬場やエアコンをつけたまま寝る際は、加湿器を活用し、寝室の湿度を50~60%程度に保つよう心がけましょう。快適な温度設定も、リラックスした入眠には不可欠です。

対策3|ペット・花粉・ハウスダスト対策

アレルギー性鼻炎やハウスダスト、花粉などは、鼻の粘膜を腫れさせ、慢性的な鼻づまりを引き起こす大きな原因です。鼻呼吸がしにくくなると、睡眠中は無意識にそれを補おうとして口呼吸となり、結果としていびきにつながります。

アレルギーがある場合はペットを寝室に入れない、寝具(布団、シーツ、枕カバー)をこまめに洗濯・清掃する、空気清浄機を設置するなど、寝室のアレルゲン対策を徹底し、スムーズな鼻呼吸をしやすくする環境を整えましょう。

筋肉を鍛えて対策!いびき予防エクササイズ

いびきの原因が、加齢や疲労による喉や舌の筋力の低下である場合、関連する筋肉を意識的に鍛えるエクササイズも予防策として有効です。

エクササイズ1|舌のトレーニング

気道の広さには、舌の筋力、特に舌の付け根(舌根)の筋力が大きく関わっています。

舌を思い切り前に突き出して数秒キープする、舌先で鼻や顎を触ろうとする、舌を上顎全体に強く押し付けて数秒キープする、といった「舌のトレーニング」は、舌根の筋肉を直接的に強化し、睡眠中の落ち込みを物理的に防ぐのに役立ちます。

エクササイズ2|発声トレーニング

- 「あー」と口を大きく開く。

- 「いー」と口を横に広げる。

- 「うー」と口を強く前に突き出す。

- 「べー」と舌を突き出して下に伸ばす。

各動作を普段より大きく動かし、1セットにつき計4動作を毎日継続する。

口を大きく開け、口周りの筋肉(口輪筋)をしっかり意識して動かしながら「あ・い・う・え・お」とはっきり発声する体操も効果的です。「あいうべ体操」のように、特に「べー」と舌を出す動作を加えると、舌の筋肉と口周りの筋肉を同時に鍛えられます。

口輪筋を鍛えることは、睡眠中の口の開きを防ぎ、口呼吸防止にもつながります。

エクササイズ3|軽いストレッチ・有酸素運動

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、全身の脂肪燃焼に効果的であり、当然ながらいびきの原因となる首回りの脂肪減少にも役立ちます。

また、就寝前に軽いストレッチを行うことは、日中の緊張で凝り固まった首や肩の血流を改善し、リラックス効果を高め、質の高い睡眠へと導いてくれます。

それでもいびきが改善しない場合は医師の診断を

これらの多角的なセルフケアや対策を徹底してもいびきが改善しない、あるいは日中の耐え難い眠気や「睡眠中に呼吸が止まっている」と家族から指摘された場合は、単なるいびきではなく、治療が必要な「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」の可能性があります。

SASは、高血圧、糖尿病、心疾患、脳卒中などの深刻な合併症を引き起こすリスクがあり、決して放置してはいけません。日本循環器学会のガイドラインによれば、睡眠時無呼吸症候群は高血圧、不整脈、心不全、脳卒中、心筋梗塞などの循環器疾患のリスクを有意に増加させることが示されています。

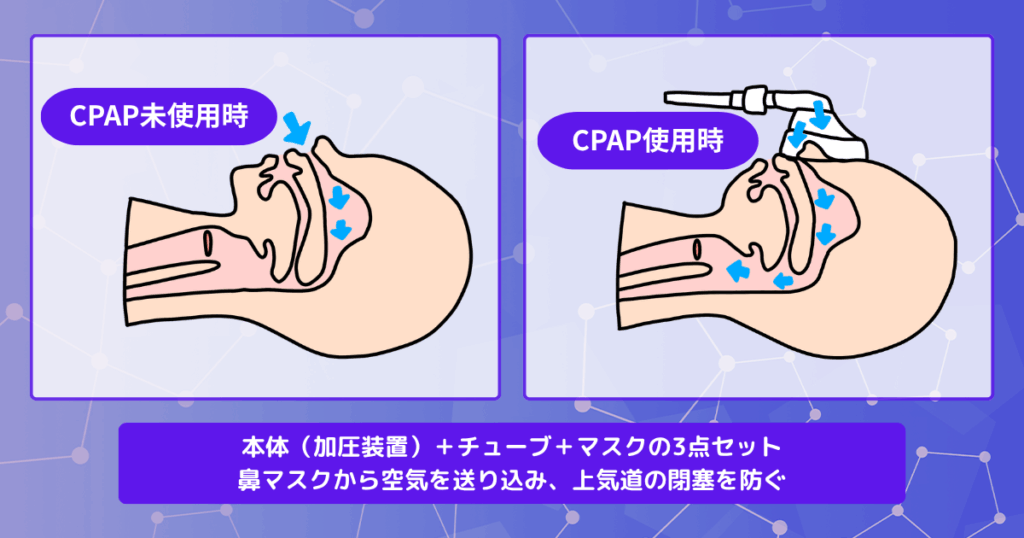

SASと診断された場合、CPAP療法という非常に効果的な治療法があり、適切に使用すれば症状を劇的に改善できます。

参考:日本循環器学会「循環器領域における睡眠呼吸障害ガイドライン2023」

関連記事:「CPAP(シーパップ)とは?睡眠時無呼吸症候群の治療法や具体的な使い方、費用目安を徹底解説」

まとめ|「治す」だけでなく「起こさない」のが本当のいびき対策

本質的ないびき対策とは、いびきを「止める」のではなく「起こらない」状態を日常的に作ることです。そのためには生活習慣、体質、睡眠環境という3つの要素を総合的に整える必要があります。

生活習慣からできる対策は、睡眠リズムを整える、食生活を見直す、アルコール・喫煙を控える、ストレスケア・リラックス習慣を持つこと。環境面での対策は、枕・寝具を見直す、寝室の湿度と温度を一定に保つ、ペット・花粉・ハウスダスト対策の3つです。筋肉を鍛える予防エクササイズとして、舌のトレーニング、発声トレーニング、軽いストレッチ・有酸素運動が有効です。

これらの対策を徹底してもいびきが改善しない場合や、日中の強い眠気がある場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。SASと診断された場合、CPAP療法という非常に効果的な治療法があり、適切に使用すれば症状を劇的に改善できます。