いびきは、睡眠中に気道が狭くなり、そこを空気が通過する際に喉の粘膜が振動して発生する音です。原因を正しく理解することで、適切な対策を取ることができます。

この記事では、いびきが起こる4つの主な原因(筋肉の弛緩、鼻づまり、生活習慣、睡眠時無呼吸症候群)とそれぞれのメカニズム、即効対処法、根本的な治し方まで解説します。自分のいびきの原因を特定して改善したい方はぜひ参考にしてみてください。

目次

いびきはなぜ起こるのか?基本の仕組みを理解しよう

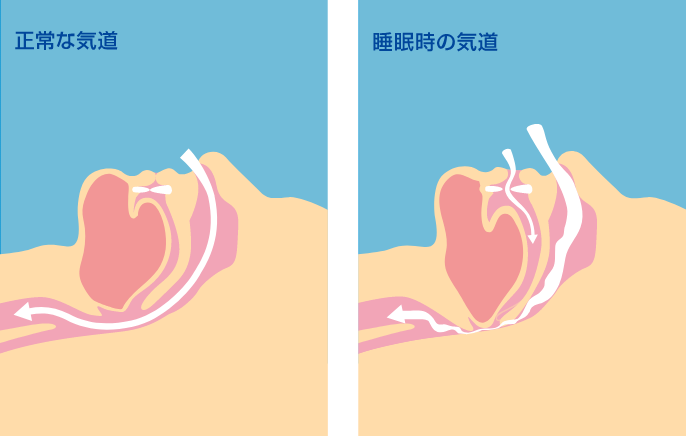

いびきは、睡眠中に空気の通り道である「気道」(主に喉の奥、咽頭部)が狭くなることによって発生する異常な呼吸音です。私たちは通常、睡眠中も無意識に呼吸を続けていますが、眠りに入ると全身の筋肉がリラックスします。これには、気道を支えている舌や喉の周りの筋肉も含まれます。

健康な状態であれば、筋肉が緩んでも気道は十分に確保されていますが、何らかの要因でこの気道が狭くなると、そこを空気が通過する際の抵抗が大きくなります。狭い隙間を空気が無理やり通ろうとすることで、喉の柔らかい部分(軟口蓋や口蓋垂、いわゆる「のどちんこ」)や舌の付け根の粘膜が振動します。この振動音が、私たちが聞いている「いびき音」の正体です。

参考:Mayo Clinic「Snoring – Symptoms and causes」

いびきの主な原因は6つを徹底解説!

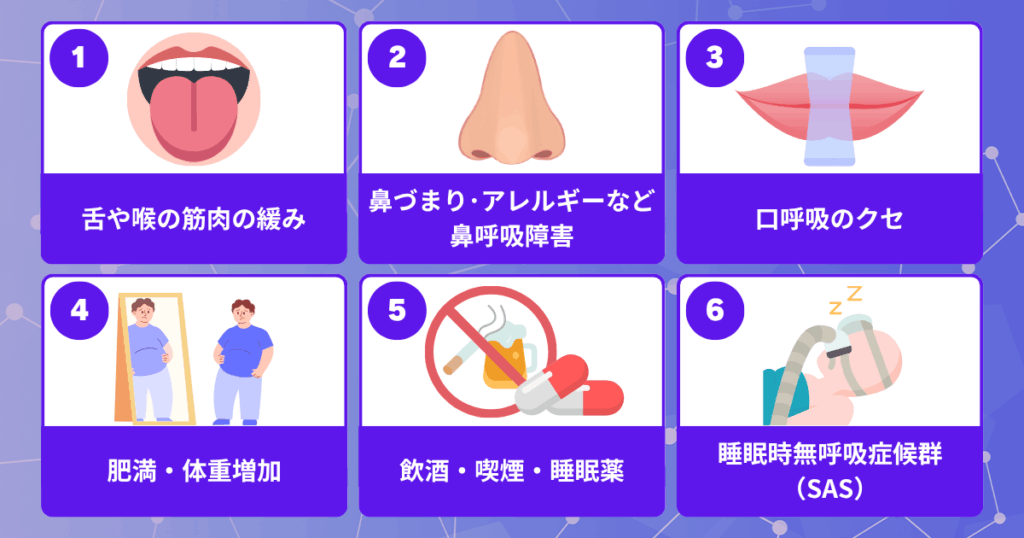

いびきを引き起こす原因は一つではなく、複数の要因が絡み合っていることも少なくありません。ここでは、いびきの代表的な原因を6つ見ていきましょう。

原因1|舌や喉の筋肉の緩み(加齢・疲労・仰向け寝)

いびきの最も一般的で直接的な原因は、気道を支える筋肉の緩み(筋力低下)です。特に加齢や日常的な疲労の蓄積は、喉の筋力を低下させます。睡眠中にこれらの筋肉が過度にリラックスすると、舌の付け根(舌根)が重力によって喉の奥(咽頭後壁)に向かって沈み込み、気道を塞いでしまいます。

この現象は、特に「仰向け寝」の姿勢で顕著に起こります。仰向けは、重力の影響を最も受けやすく、舌が落ち込みやすくなるため、いびきをかく人にとっては避けるべき寝姿勢と言えます。

原因2|鼻づまり・鼻炎・アレルギーによる鼻呼吸障害

本来、人間の呼吸は鼻で行う「鼻呼吸」が基本です。しかし、アレルギー性鼻炎や花粉症、風邪、あるいは鼻の内部の骨格が曲がっている「鼻中隔弯曲症」などによって鼻の通りが悪くなると、睡眠中に十分な空気を鼻から取り込めなくなります。

その結果、体は必要な酸素を補おうとして、無意識に口を開けて呼吸する「口呼吸」に切り替えます。口呼吸になると、鼻呼吸の時よりも舌の位置が不安定になり、喉の奥に落ち込みやすくなるため、いびきが発生しやすくなります。

原因3|口呼吸のクセ

鼻に明確な疾患がなくても、日中から無意識に口呼吸を行うクセがついていると、睡眠中も口を開けたままになりがちです。口を開けて呼吸をすると、冷たく乾いた空気が直接喉の粘膜に当たり、喉が乾燥しやすくなります。

乾燥した粘膜は刺激に敏感になり炎症を起こしやすくなるため、空気の通過による振動が大きくなり、いびき音も大きくなる傾向があります。また、口が開いていると、それだけで舌が喉の奥に下がりやすくなります。

原因4|肥満・体重増加

肥満、特に内臓脂肪型の肥満は、いびきの大きなリスク要因です。体重が増加すると、体の外側だけでなく、目に見えない部分にも脂肪が蓄積します。

首まわりや、喉の内部、舌の付け根(舌根)といった気道の周辺にも脂肪が沈着すると、その脂肪が気道を内側から物理的に圧迫し、空気の通り道を常に狭い状態にしてしまいます。この状態で眠りに入り筋肉が緩むと、さらに気道が狭まり、激しいいびきを引き起こします。

原因5|飲酒・喫煙・睡眠薬の影響

アルコールには、筋肉を過度に弛緩させる作用があります。これにより、普段はいびきをかかない人でも、飲酒した夜は喉の筋肉が緩みすぎて気道が塞がりやすくなり、いびきを引き起こします。

また、喫煙は、タバコの煙に含まれる有害物質が喉の粘膜に慢性的な炎症やむくみを引き起こし、恒常的に気道を狭める原因となります。一部の睡眠薬や精神安定剤にも筋弛緩作用があり、同様にいびきを悪化させることが知られています。

原因6| 睡眠時無呼吸症候群(SAS)による重度のいびき

いびきの中でも最も警戒すべきものが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)に伴ういびきです。SASは、睡眠中に気道が完全に閉塞し、呼吸が一時的に止まる、または浅くなる(低呼吸)状態を繰り返す病気です。

この場合、いびきは「気道が狭くなっている」というサインに留まらず、「気道が塞がりかけている」という危険な状態を示しています。特徴的なのは、大きないびきが突然ピタッと止まり、数十秒後に「グガッ」という苦しそうな呼吸とともにいびきが再開するパターンです。

男女で違う?女性に多い「いびきの原因」はホルモンバランス

いびきは一般的に男性に多いとされていますが、女性も決して無関係ではありません。男性と同様の鼻炎やアレルギー、ストレスによる睡眠の質の低下なども、もちろんいびきに影響しますが、特に女性の場合はホルモンバランスの変化が大きく影響します。

女性ホルモンである「エストロゲン」や「プロゲステロン」には、気道の筋肉の緊張を維持し、気道を開きやすくする働きがありますが、更年期を迎えて閉経するとこれらのホルモンが急激に減少し、男性と同じように喉の筋力が低下しやすくなります。その結果、それまでいびきをかかなかった人でも、閉経後にいびきが増える、あるいは始まるケースは少なくありません。

また、妊娠中も体重増加やホルモンバランスの変化、むくみなどにより、一時的に気道が狭くなりいびきをかきやすくなることがあります。さらに、甲状腺機能低下症(橋本病など)を持つ女性は、症状の一つとして舌がむくんで大きくなる(舌肥大)ことがあり、これが気道を狭めていびきの原因となる場合もあります。

参考:PMC「Female sex hormones and symptoms of obstructive sleep apnea」

いびきの原因を見極めるセルフチェックリスト

あなたのいびきが、単なる音の問題なのか、あるいは睡眠時無呼吸症候群(SAS)のサインなのかを見極めることは非常に重要です。日本呼吸器学会のガイドラインなどを参考に、睡眠中の状態、日中の体調、そして身体的なリスク因子まで、多角的にチェックしてみましょう。

上記のチェックリストで複数の項目に当てはまる場合、特に以下のいずれかに該当する場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性が非常に高いと考えられます。放置すると重大な健康問題につながるリスクがあるため、早急に呼吸器内科やいびき・睡眠専門の外来を受診してください。

- 熟睡感が全くなく、起床時の頭痛や日中の強い倦怠感が毎日続いている

- 「呼吸が止まっている」と他人に指摘されたことがある(最も重要な危険サインです)

- 日中の強い眠気があり、かつ習慣的ないびきをかく

- 高血圧、糖尿病、心臓病(不整脈、心不全など)、脳卒中の既往があり、いびきをかく(SASがこれらの病気を悪化させている可能性があります)

いびきの治し方は?4つの原因別に紹介

いびきを改善するには、その原因に合わせた対策を講じることが最も効果的です。日常生活でできることから始めてみましょう。

筋肉の緩みが原因| 横向き寝・枕の調整

加齢や疲労、仰向け寝による筋肉の緩みが原因の場合、まずは寝る姿勢を「横向き」に変えてみましょう。横向きで寝ることで、舌が喉の奥に落ち込むのを物理的に防ぐことができます。横向き寝を維持するために、抱き枕を利用したり、背中側にクッションを置いたりするのも有効です。

また、枕が高すぎると首が圧迫されて気道が曲がり、低すぎると頭が下がりすぎて舌が落ち込むため、自分の首のカーブを自然に支えられる高さの枕に見直すことも重要です。

鼻づまりが原因|鼻スプレー・加湿・寝室環境の改善

鼻炎やアレルギーによる鼻づまりが原因の場合は、鼻呼吸をいかにスムーズに行えるようにするかが鍵となります。市販の「鼻腔拡張テープ」で鼻の通りを物理的に広げるほか、点鼻薬(鼻スプレー)で一時的に鼻の粘膜の腫れを引かせるのも即効性があります。

また、寝室が乾燥しないよう加湿器で適切な湿度(50〜60%程度)に保ち、鼻粘膜の乾燥を防ぐことも大切です。アレルギーの場合は、こまめな清掃や空気清浄機の使用で、ハウスダストや花粉などのアレルゲンを除去しましょう。

肥満が原因|ダイエット・運動で首まわりをスッキリ

肥満が原因で気道が物理的に圧迫されている場合は、減量が最も根本的かつ効果的な対策の一つです。食事管理や有酸素運動などを習慣づけ、適正体重を目指しましょう。

特に首まわりの脂肪が落ちることで、気道への圧迫が直接的に解消され、呼吸が格段にスムーズになります。体重が数キロ減るだけでも、いびきが大きく改善するケースは少なくありません。

生活習慣が原因|飲酒・喫煙を控え、規則正しい睡眠を

就寝前のアルコールや喫煙の習慣がある人は、まずそれを見直すことが重要です。アルコールは喉の筋肉を著しく弛緩させるため、特に就寝の3〜4時間前からは飲酒を避けるようにしましょう。

禁煙は、喉の粘膜の炎症やむくみを改善するために不可欠です。また、不規則な生活や睡眠不足は疲労を蓄積させ、筋肉の弛緩を強めるため、できるだけ規則正しい睡眠リズムを心がけ、過度な疲労を溜めないことも大切です。

重度のいびきや睡眠時無呼吸症候群の可能性がある場合は医療機関へ

上記のようなセルフケアを試してもいびきが一向に改善しない場合や、セルフチェックで睡眠時無呼吸症候群(SAS)が強く疑われる場合は、決して放置してはいけません。

SASを放置すると、睡眠中の慢性的な低酸素状態が続くことで心臓や血管に大きな負担がかかり、高血圧、不整脈、糖尿病といった生活習慣病を悪化させるだけでなく、将来的には脳卒中や心筋梗塞といった生命に関わる病気のリスクが健常者の数倍にも高まることがわかっています。

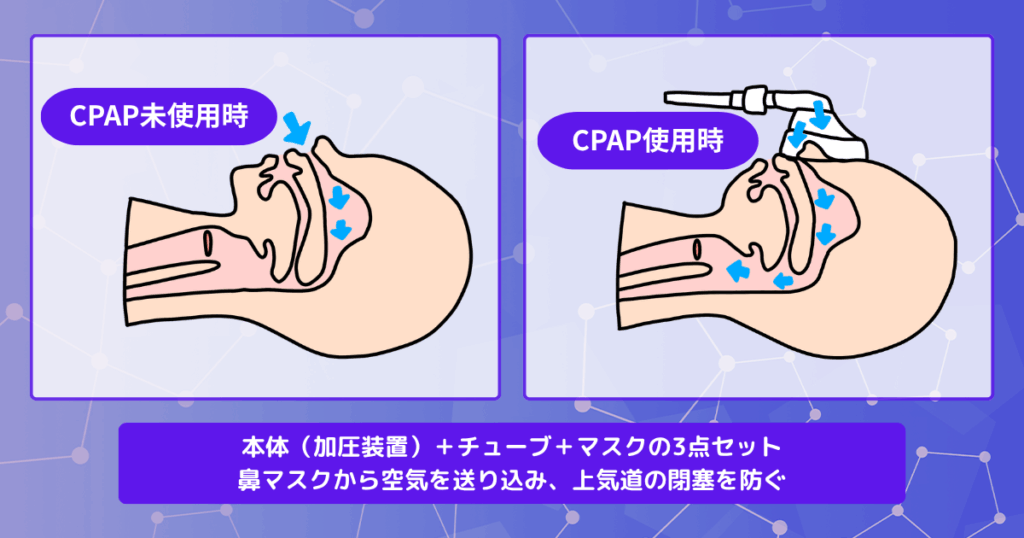

医療機関では、まず自宅で可能な簡易検査や、病院に一泊して行う精密検査(PSG)で、睡眠中にどれだけ呼吸が止まっているかを正確に調べることができます。その結果、中等症以上のSASと診断された場合、CPAP(シーパップ)という治療法が非常に効果的です。

これは、睡眠中に鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道が塞がるのを物理的に防ぐ治療法で、いびきや無呼吸の症状を劇的に改善させることが期待できます。

関連記事:「CPAP(シーパップ)とは?睡眠時無呼吸症候群の治療法や具体的な使い方、費用目安を徹底解説」

まとめ|いびきの原因を知れば、治す方法が見えてくる

いびきは睡眠中に気道が狭くなり、空気が通過する際に喉の粘膜が振動して発生する音です。主な原因は4つあります。

1つ目は、睡眠中に舌や喉の筋肉がゆるむことです。深い眠りに入ると全身の筋肉がリラックスし、加齢や疲労で喉の筋力が低下していると、舌の付け根が喉の奥に落ち込んだり喉の壁がたるんで気道を塞ぎやすくなります。

2つ目は、鼻づまりやアレルギー性鼻炎による気道の狭まりです。鼻の通りが悪くなると無意識に口呼吸になり、鼻呼吸より舌が落ち込みやすくなっていびきが発生します。

3つ目は、肥満や飲酒・仰向け寝などの生活習慣です。特に肥満は首周りや喉の内部にも脂肪が沈着し気道を物理的に圧迫し、就寝前のアルコール摂取は喉の筋肉を過度に弛緩させ、仰向け寝は重力で舌が喉の奥に落ち込みやすくなります。

4つ目は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性です。大きないびきをかく、いびきが突然止まって呼吸が苦しそうになるといった症状がある場合、睡眠中に気道が完全または部分的に閉塞する病気のサインかもしれません。

対策として、横向きで寝る、枕の高さを調整する、寝る前のアルコール・喫煙を控える、鼻づまりを解消するといった即効対処法があります。根本的に治すには、ダイエットや筋トレで気道を広げる、睡眠の質を上げて生活リズムを改善する、睡眠時無呼吸が疑われる場合は医療機関を受診しCPAP療法などの治療を受けることが重要です。