いびきは男性に多いイメージがありますが、実は女性にも珍しくありません。睡眠中のいびきが続くと、疲労感や集中力低下につながるだけでなく、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」などの病気が隠れていることもあります。

この記事では、女性に多いいびきの原因をはじめ、今日からできるセルフケアや受診の目安を紹介します。まずは、原因を知ることから始めていきましょう。

目次

女性のいびきに多い原因とは?

女性のいびきには、ホルモンバランスの変化や体の構造など、男性とは異なる原因が関係しています。更年期や妊娠中など、女性特有のライフステージによってもリスクが高まるのが特徴です。

まずは、いびきが起こる主な仕組みと、女性に多い原因を見ていきましょう。

ホルモンバランスの変化による影響

女性ホルモンの一つである「プロゲステロン」には、呼吸を促し、気道を保ちやすくする働きがあります。そのため、ホルモンの分泌量が変化するライフステージでは、いびきをかきやすくなるのが特徴です。

特に更年期を迎えると、女性ホルモンの分泌が急激に減少し、気道周りの筋肉のハリが失われてたるみやすくなります。これにより、睡眠中に気道が狭くなり、いびきが発生しやすくなるのです。

同じように、妊娠中もホルモンの影響が強く現れます。体重増加や鼻の粘膜のむくみにより鼻づまりを起こしやすく、いびきをかく人が増える傾向にあります。

また、まれに甲状腺機能低下症(橋本病など)が関係することもあります。ホルモン分泌の低下で代謝が落ちると、舌や咽頭部がむくみ、気道が狭くなることがあります。

参考:日本内分泌学会「甲状腺機能低下症」

体の構造や体質による気道の狭さ

気道が狭くなると、空気の通りが悪くなり、いびきをかきやすくなります。女性は男性に比べて顎が小さい傾向があり、気道が狭くなりやすいとされています。こうした骨格の違いが、いびきの一因です。

さらに、アレルギー性鼻炎などで鼻づまりが続くと口呼吸になり、舌が喉の奥に落ち込みやすくなります(舌根沈下)。その結果、気道がより狭まり、いびきが起こりやすくなります。

▼女性と男性のいびきの主な違い

| 項目 | 女性 | 男性 |

|---|---|---|

| 主な原因 | ・ホルモンバランスの変化 ・顎が小さいなどの骨格 ・加齢による筋力低下 | ・肥満 ・飲酒・喫煙習慣 ・扁桃腺の大きさ |

| 発生しやすい時期 | ・更年期 ・妊娠・出産後 | ・30代以降 ・体重が増加した時期 |

| 対策の方向性 | ・ホルモンバランスを整える生活 ・体質に合わせたケア | ・生活習慣の改善 ・体重管理 |

自宅でできるいびき対策と生活習慣の見直し

軽度のいびきなら、生活習慣や睡眠環境の工夫で改善できることもあります。

まずは毎日の習慣を見直してみましょう。

寝る姿勢や枕の高さを調整する

仰向けで寝ると、重力で舌が喉の奥に落ち込み、気道を狭めてしまいます。これは閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)でもみられる特徴で、いびきの一因になることがあります。

横向きで寝る習慣をつけると、舌の落ち込みを防ぎやすいです。抱き枕を使うと、自然な横向き姿勢を保ちやすくなります。

また、枕の高さも重要です。枕が高すぎると首が圧迫されて気道が曲がり、低すぎると頭が下がりすぎて舌が落ち込みやすくなります。自分に合った高さの枕を選び、首から肩にかけて隙間ができないようにフィットさせることが大切です。

鼻呼吸を意識し、口呼吸を防ぐ工夫をする

いびきをかく人の多くは、睡眠中に口呼吸になっています。鼻呼吸を促すために、就寝時に口を閉じるための「マウステープ」を試してみるのも一つの方法です。ただし、鼻づまりがある場合や睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は、無理に使用しないようにしましょう。呼吸がしづらくなることがあるため、医師の指導のもとで使うのが安心です。

また、空気が乾燥すると鼻や喉の粘膜が刺激され、鼻づまりや口呼吸の原因になります。特に冬場やエアコンを使用する時期は、加湿器の使用などで適度な湿度を保つように心がけましょう。

体重管理や飲酒・喫煙習慣を見直す

体重が増加すると、首周りにも脂肪がつき、気道を内側から圧迫します。適度な運動やバランスの取れた食事を心がけ、適正体重を維持することが、いびき対策の基本です。

就寝前の飲酒は、喉の筋肉を緩めて気道を狭くします。いびきが強くなる原因になるため、控えるのがおすすめです。喫煙も喉の粘膜に炎症を起こし、気道を狭める要因となるため、できるだけ控えましょう。

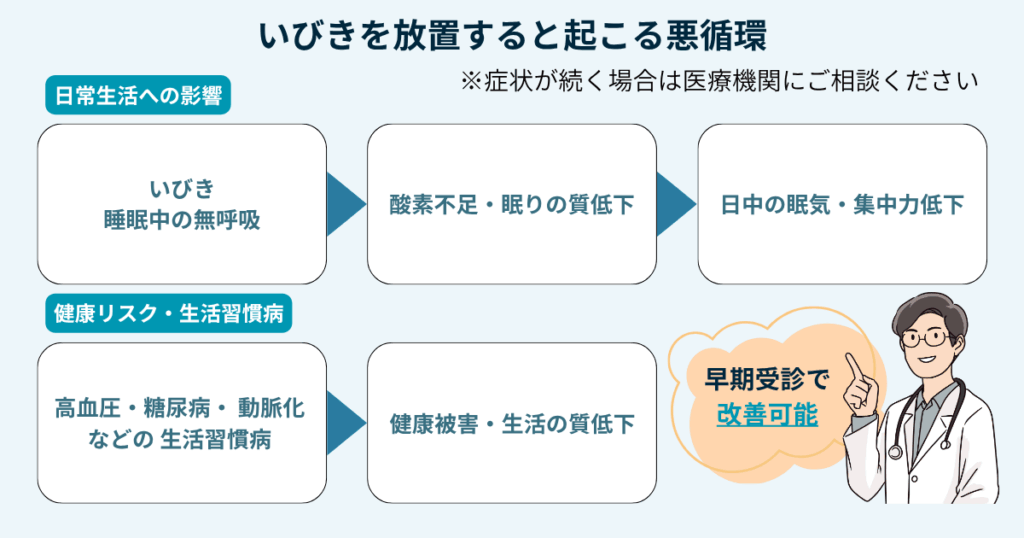

放置すると危険?病気の可能性と受診の目安

いびきを放置すると、知らないうちに体へ負担をかけてしまうことがあります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの病気が関係している場合もあるため、早めの確認が安心です。

睡眠時無呼吸症候群の特徴

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に無呼吸または低呼吸が繰り返される病気で、AHI(無呼吸低呼吸指数)と呼ばれる指標で評価されます。目安として、1時間あたりの無呼吸や低呼吸の回数を示すAHI(無呼吸低呼吸指数)が5以上の場合は注意が必要です。

主な症状として、次のようなサインが見られます。

- 大きないびきが突然止まり、しばらくして「ガッ」という音とともに呼吸が始まる

- 朝起きると頭が痛い、またはスッキリしない

- 日中に強い眠気を感じ、集中力が続かない

参考:日本呼吸器学会「I-05 睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)」

いびきと生活習慣病の関係

睡眠中に呼吸が止まると、体は酸欠状態になります。この状態が毎晩続くと心臓や血管に大きな負担がかかり、高血圧や糖尿病、動脈硬化といった生活習慣病のリスクが高まります。

将来の健康を守るためにも、気になる症状があれば早めに原因を調べることが大切です。

<いびきの重症度チェックリスト>

ご自身の状態に当てはまる項目をチェックしてみましょう。

- 家族やパートナーに、いびきや呼吸が止まっていることを指摘された

- 朝起きても疲れが取れず、体がだるい

- 日中、会議中や運転中などに強い眠気を感じることがある

- 集中力が続かず、仕事や家事でミスが増えた

- 夜中に息苦しさで目が覚めたり、何度もトイレに起きたりする

- 朝起きたときに頭痛がする

※2つ以上当てはまる場合は、一度医療機関に相談することをおすすめします。

医療機関での検査と治療の選択肢

セルフケアで改善しない場合は、医療機関で原因を詳しく調べましょう。

最近では、オンライン診療を利用して自宅から検査や相談を始めることも可能です。

睡眠時無呼吸症候群の検査方法

検査は、自宅で手軽に行える「簡易睡眠時無呼吸検査(簡易PSG)」が一般的です。手の指や鼻に小さなセンサーを取り付けて一晩眠るだけで、睡眠中の呼吸の状態や血液中の酸素濃度を測定できます。

簡易検査の結果、さらに詳しい検査が必要と判断された場合は、病院に一泊して行う「終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査」で脳波や心電図なども含めて総合的に睡眠の状態を調べます。

軽症〜中等度の治療:マウスピースによる改善

軽症から中等症のいびきや睡眠時無呼吸症候群には、歯科で作製する専用のマウスピース(スリープスプリント)が用いられます。睡眠中に装着することで下あごを少し前に出した状態に固定し、気道を広げて呼吸を助ける治療法です。

歯やあごの形に合わせてオーダーメイドで作るため、装着感がよく効果も安定しています。一方で、市販のマウスピースは形が合わず、あご関節に負担をかけたり歯並びに影響したりするおそれがあります。

いびきが続く場合は、自己判断で市販品を使うのではなく、医療機関で自分に合ったマウスピースを作製してもらいましょう。

中等度以上で行うCPAP(シーパップ)療法とは

CPAP(シーパップ)療法」は、中等症以上の睡眠時無呼吸症候群に対して行われる標準的な治療法です。睡眠中に鼻に装着したマスクから空気を送り込み、圧力によって気道を広げることで、呼吸の停止を防ぎます。

気道が常に開いた状態を保てるため、いびきの軽減だけでなく、睡眠の質や日中の集中力の改善にもつながるのが特徴です。

なお、健康保険の適用は、医師の診断のもとで、AHI(無呼吸低呼吸指数)が20以上の場合に認められます。軽症の場合や医師の診断を経ていない場合は、原則として保険の対象外となり、自費診療となる点に注意が必要です。

治療を始める際は、医師に診断基準や費用負担の詳細を確認しておくとよいでしょう。

参考:日本呼吸器学会「Q30. CPAP(シーパップ)とはどのような治療法ですか?」

まとめ

いびきは「寝方の癖」ではなく、体の変化や病気のサインであることもあります。生活習慣の見直しで改善するケースもありますが、長く続く場合は注意が必要です。放置すると睡眠の質が低下し、日中の集中力や健康にも影響を及ぼすことがあります。

まずは自分のいびきのタイプや原因を知ることが、改善への第一歩です。気になる症状があるときは、早めに耳鼻咽喉科や睡眠外来で相談し、安心して眠れる環境を整えましょう。