「もう何もかもが嫌だ」「すべてを投げ出したくなる」と感じることは、誰にでも起こりうる心の反応です。 仕事や人間関係など、日々のストレスや疲れが積み重なると、理由がはっきりしなくても心が限界を迎えることがあります。

この記事では、「全てが嫌になる」と感じる背景にある心理的な要因や、その気持ちを少しでもやわらげる方法について紹介します。

今は無理に前向きになる必要はありません。読みやすいところから、ゆっくり読み進めてみてください。

目次

全てが嫌になる原因とは?

全てが嫌だと感じるときは、さまざまな心理的・身体的な要因が関係している可能性があります。

ここでは、代表的な3つの背景について具体的に紹介します。

仕事や人間関係のストレスが積み重なっている

日常生活で避けて通れないのが、仕事や人間関係から生じるストレスです。締切に追われる毎日、上司や同僚との関係、家族や友人とのやりとりなど、私たちは常に何らかの人間関係の中で生活しています。

特に現代社会では、SNSやメールなどで24時間つながっている状態が続き、心が休まる時間が少なくなっています。「いつでも連絡が取れる」ということは、同時に「いつでも何かを求められる」状況でもあり、知らず知らずのうちに心に負担をかけているのです。

また、職場環境の変化や人間関係のトラブル、将来への不安なども、日々の小さなストレスとして蓄積されていきます。

「頑張らなきゃ」が強い人ほど限界を迎えやすい

責任感が強く、「自分がやらなければ」「期待に応えなければ」と考える人ほど、実は心の疲労を溜め込みやすい傾向があります。

このような人は、自分の限界を超えてでも物事をやり遂げようとし、疲れていても「まだ大丈夫」と自分に言い聞かせてしまいがちです。周囲からは「頼りになる人」「しっかりした人」と評価される一方で、内心では「もう限界かもしれない」と感じていることも少なくありません。

完璧主義の傾向がある人も同様で、「失敗してはいけない」「みんなに迷惑をかけてはいけない」という思いが強すぎると、心の余裕がなくなってしまいます。

ホルモンバランスや脳の疲労が影響することも

心理的な要因だけでなく、身体的な変化も「全てが嫌になる」気持ちに影響を与えます。女性の場合、生理周期に伴うホルモンバランスの変化により、普段なら気にならないことが重く感じられたり、感情のコントロールが難しくなったりするケースも多いです。

また、長期間ストレスにさらされると、集中力や判断力の低下など、脳の機能に影響が出ることがあります。特に、考えることや判断することが多い現代生活では、脳が常に働き続けている状態となり、「もう何も考えたくない」「すべてを投げ出したい」という気持ちが生まれやすいです。

睡眠不足や栄養バランスの乱れ、運動不足なども、心の状態に大きく影響します。身体と心は密接につながっているため、体調が優れないときは精神的にも不安定になりがちです。

まずは自分の気持ちをチェックしてみよう

つらい気持ちを感じているとき、まずは自分の状況を客観的に把握してみましょう。以下のチェック項目で、今の状態を確認してみてください。チェックした項目の数や内容によって、自分に合った対処法を選んでいきましょう。完璧に当てはまらなくても大丈夫です。

つらい気持ちをやわらげるためにできること

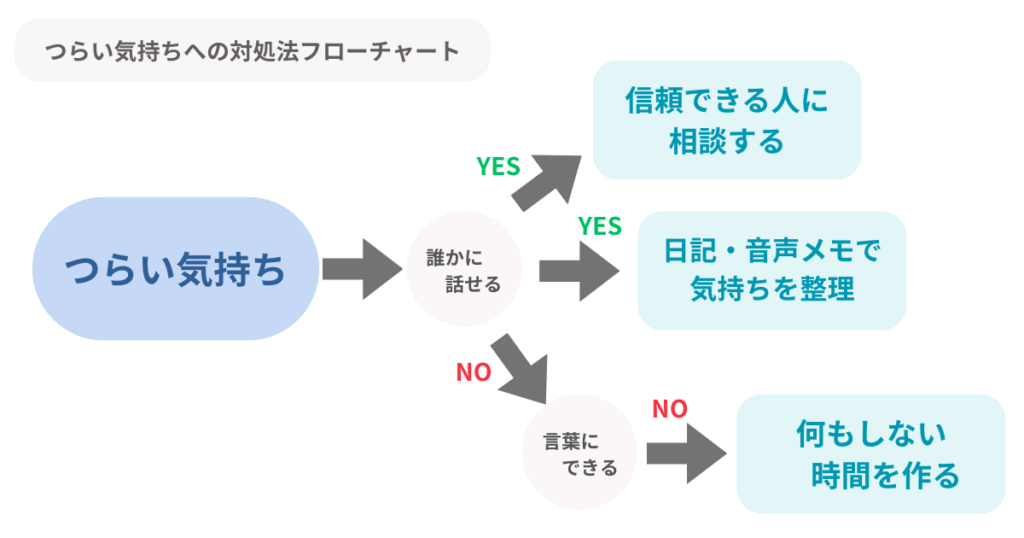

自分の状態を少しでも理解できたら、次は気持ちをやわらげるための具体的な方法を試してみましょう。

ここでご紹介する内容は、すべてが正しい選択肢です。今の自分にとって無理のないものを、できる範囲で取り入れてみてください。

1人で抱えず「誰かと話す」ことから始める

つらい気持ちを一人で抱え込んでいると、どんどん重くなってしまうことがあります。まずは信頼できる人に話してみることから始めてみましょう。

話す相手は身近な人でじゅうぶんです。家族、友人、同僚など、あなたが安心して話せる人なら誰でも構いません。「解決策を求める」というより、「聞いてもらう」ことが目的です。相手に負担をかけないよう、「今少し疲れていて、話を聞いてもらえるかな」と前置きしてから話すと良いでしょう。

完璧に説明しようとしなくても大丈夫です。「なんだかよくわからないけど、すべてが嫌になってしまって」「理由ははっきりしないけど、もやもやしている」といった曖昧な表現でも構いません。話しているうちに、自分の気持ちが整理されることも多いものです。

身近に話せる人がいない場合は、電話やオンラインの相談窓口を利用するのも一つの方法です。

言葉にできないときは、何もしなくてもいい

「誰かに話したくても、うまく言葉にできない」「そもそも話す気力もない」ということもあるでしょう。そんなときは、無理に言葉にしようとせず、自分の気持ちをそのまま受け止めてみてください。

スマホを手放して、ただぼんやりと過ごすだけでも構いません。「何かをしなければならない」という思いを一度手放し、「今は休む時間」と自分にそう声をかけてあげてください。

たとえば、温かい飲み物を飲んだり、お風呂にゆっくり入ったりするだけでも、気持ちが少し和らぐことがあります。好きな音楽を聴く、やわらかい毛布にくるまるなど、五感を通じて心地よさを感じられる時間を意識してみるのもよいでしょう。

言葉にならない疲れや不安も、体を通じて少しずつ癒やされていく場合があります。「何もできない自分はだめだ」と思う必要はありません。

今は心が疲れているだけで、これは一時的な状態です。何もせずに過ごす時間も、心の回復には大切なステップのひとつです。

「今は判断しない」と決めるのも一つの方法

心が疲れているときは、物事を悲観的に捉えやすくなり、普段なら気にならないことが大きな問題に見えてしまうことがあります。そんなときは、重要な判断や決断を無理に下さず、先延ばしにしても構いません。

たとえば転職や人間関係の整理、将来に関する決定などは、気持ちが落ち着いてから改めて考えるようにしましょう。「今はとりあえず保留にする」と決めるだけでも、余計なプレッシャーから少し解放されます。

大きな変化を求めず、「今日をどう過ごすか」に意識を向けてみてください。「今日は早めに寝よう」「温かいものを飲もう」といった小さな選択を意識することが、自分をいたわるきっかけになります。

どのような対処法でも、すぐに効果を感じられるとは限りません。焦らず、自分のペースで続けていくことが、回復につながる第一歩になります。

まとめ

「全てが嫌になる」と感じる気持ちは、誰にでも起こりうる自然な反応です。仕事や人間関係のストレス、強い責任感、ホルモンバランスの変化などが重なることで、心が疲れ切ってしまうことがあります。

「何もできない」と感じたときは、まず休息を優先してください。誰かに話を聞いてもらう、何もしない時間をつくる、重要な判断を保留にするなど、自分にとって負担の少ない方法を選んで構いません。

つらさが2週間以上続いていたり、日常生活に影響が出ていたりする場合は、一人で抱え込まずに医師へ相談してみてください。オンライン診療を利用すれば、自宅から気軽に専門家のサポートを受けられます。

今は無理をせず、自分自身をいたわってください。