日中に何度もあくびが出て、つい周囲の目が気になった経験はありませんか。しっかり睡眠を取ったはずなのに、あくびが止まらないと不安に感じることもあるでしょう。

あくびは一見、単なる眠気のサインのように思われがちですが、脳や神経の異常、生活習慣の乱れなどが関係していることもあります。原因によっては医療機関での対応が必要になるため、早めに対応する姿勢が重要です。

この記事では、あくびが止まらなくなる原因をわかりやすく整理し、すぐにできる対処法や受診の目安について詳しく解説します。日常の小さな変化を見逃さないためにも、ぜひ参考にしてください。

目次

あくびが止まらないのはなぜ?

十分に眠っていても、日中に何度もあくびが出ると不安を感じるものです。人前で繰り返されると、体調だけでなく印象にも影響します。

あくびは単なる眠気ではなく、体の不調やストレスが関係している場合もあります。原因を正しく見極める意識が大切です。ここでは、多くの人が感じる違和感や悩みについて整理しながら、あくびの背景にある兆候を探ります。

眠くないのに出るあくびが増えた

あくびは眠いときに出るものだと思われがちですが、実際にはそうとは限りません。十分に目が覚めているつもりでも、仕事や家事に集中しているときや、運転中、会話中などに突然あくびが出ることがあります。

眠気がないにもかかわらずあくびが続く背景には、脳の働きを保つための反応や、自律神経の乱れが関係していると考えられます。単なる癖と片付けてしまうと、体の疲れや酸素不足といったサインを見逃しやすいです。あくびの出方に変化を感じたときは、少し注意して観察してみてください。

人前で止まらず印象が悪くなるのがつらい

会議や商談、授業中など、周囲の人と関わる場面であくびが出ると、相手に対して失礼な印象を与えてしまうのではと気になる場合があります。真剣に取り組んでいるつもりでも、だらけているように見られてしまうのはつらいものです。

あくびが出てしまう理由が眠気や疲労だけとは限らず、緊張やストレスの高まりが影響しているケースもあります。強いプレッシャーがかかる場面では、自律神経が乱れやすく、無意識に生あくびが出やすいでしょう。

場面によっては誤解を招きやすいため、無理に我慢するのではなく、深呼吸をしたり小休憩を取ったりする工夫が必要です。

何かの病気ではと不安に感じる人も多い

眠気がないのにあくびが頻繁に出ると、体のどこかに異常があるのではと不安になる人もいます。特に、あくびと同時に頭痛やめまい、吐き気などの症状がある場合は、深刻に捉えることもあるでしょう。

まれに、あくびの増加が脳の血流障害や神経系の疾患と関係しているケースも報告されています。ただし、多くの場合は麻痺や言語障害、激しい頭痛など、他の明確な症状を伴う場合が多いです。

また、鉄分不足や睡眠の質の低下が影響し、貧血や睡眠時無呼吸症候群が背景に潜んでいる可能性もあります。

あくびの頻度だけで過度に心配する必要はありませんが、他の症状と併発している場合や、日常生活に支障をきたすほど続くときは、医療機関での相談を検討すると安心です。

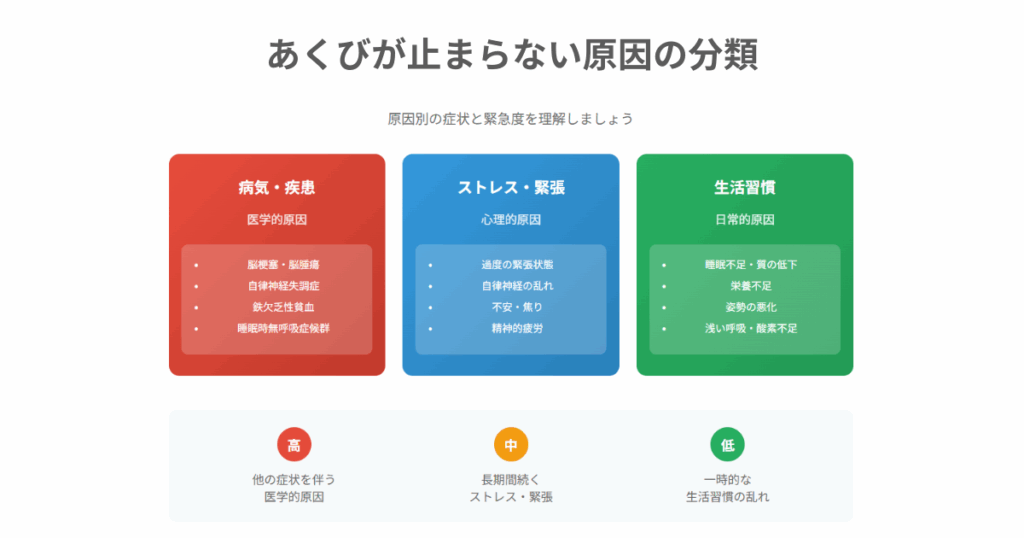

病気・ストレス・生活習慣があくびに与える影響

あくびが止まらない背景には、さまざまな要因が関係しています。自分に当てはまりそうな原因を把握すると、対処の方向性が見えやすくなります。

脳や神経の異常が原因となるケース

あくびが極端に多くなったり、他の症状と重なったりする場合は、脳や神経の不調が関係している可能性があります。脳の酸素不足や神経の働きの乱れが背景にある場合は、慎重な見極めが必要です。

以下に、代表的な疾患と症状、相談先をまとめました。

| 疑われる疾患 | 主な症状 | 相談先 |

|---|---|---|

| 脳梗塞・脳腫瘍などの脳疾患 | 頭痛、意識のぼんやり感、しびれ、視野の異常など | 神経内科、脳神経外科 |

| 自律神経失調症 | 動悸、息切れ、めまい、不眠など | 内科、心療内科 |

| 鉄欠乏性貧血 | 倦怠感、立ちくらみ、顔色不良、動悸など | 内科、婦人科 |

| 睡眠時無呼吸症候群 | 日中の強い眠気、いびき、起床時の頭痛 | 呼吸器内科、睡眠外来 |

これらの症状は、頭痛やぼんやり感、強い眠気などを伴うことがあり、放置すると悪化するおそれがあります。症状に心当たりがある場合は、早めに医療機関に相談してください。

ストレスや緊張が原因となるケース

強い緊張を感じているときや、精神的に疲れているときにあくびが出ることがあります。これは、脳がストレスに反応し、自律神経の働きによって生じる生理的な反応です。

実際に、自律神経の働きがあくびの発現に関与している可能性も指摘されており、心理的な緊張とあくびには密接な関係があると考えられます。

特に、不安や焦りを感じている場面ではあくびが出やすくなります。たとえば、試験の直前や人前で話す前など、交感神経が過剰に働いている状態では、こうした反応が起こりやすいです。

無理に抑え込もうとすると、かえって自律神経が不安定になりやすくなります。軽く深呼吸をする、姿勢を正す、目を閉じて数秒休むなど、簡単な行動で緊張を和らげるほうが効果的です。

睡眠不足・栄養・姿勢など日常生活が原因のケース

あくびが増えてきた背景には、生活習慣の乱れが関係していることも多くあります。特に、睡眠不足や栄養の偏り、姿勢の悪さや呼吸の浅さは、脳の覚醒状態に直接影響します。

以下の表は、具体的な生活習慣の乱れと、それが引き起こす影響をまとめたものです。

| 習慣の乱れ | 体への影響 | 改善ポイント |

|---|---|---|

| 睡眠不足(6時間未満が続く) | 日中の眠気、集中力の低下 | 就寝時間を一定に保つ |

| 食生活の乱れ(鉄分・ビタミン不足) | 疲れやすい、頭がぼんやりする | 栄養バランスを意識した食事 |

| 猫背・前かがみ姿勢 | 呼吸が浅くなり酸素不足 | 姿勢改善、ストレッチ |

| 口呼吸・浅い呼吸の習慣 | 脳への酸素供給が不十分になりやすい | 鼻呼吸、深呼吸を意識 |

こうした状態が続くと、体の疲れが抜けにくくなり、あくびとして現れる場合があります。まずは基本的な生活習慣を見直すことが、改善への第一歩です。

あくびを落ち着かせるためにできること

あくびが増えてきたと感じたときは、まず日常の過ごし方を振り返る姿勢が大切です。生活習慣の乱れや緊張状態が影響している場合は、少しの工夫でも改善が期待できます。

ここでは、すぐに試せる見直しポイントと、医療機関の受診を検討すべき場面について解説します。

生活習慣を見直して改善する方法

あくびが頻繁に出る背景には、生活リズムの乱れや酸素不足が影響している可能性があります。特に、睡眠時間の不足や姿勢の悪化、栄養の偏りなどが重なると、脳の働きが鈍くなりやすくなります。

以下のような習慣が続いている場合は、改善を意識しましょう。

- 睡眠が6時間未満の日が多い

- 就寝・起床時間が毎日異なる

- 鉄分やビタミンを含む食材を摂っていない

- 長時間の猫背や前かがみ姿勢が多い

- 浅い呼吸や口呼吸が習慣になっている

まずは睡眠と食事の見直しから始め、姿勢や呼吸も意識すると、頭の重さや集中力の低下が改善しやすくなります。無理のない範囲で取り組む姿勢が大切です。

医療機関の受診を検討すべきタイミング

あくびの増加が一時的な疲れによるものなら心配はいりませんが、以下のような変化がある場合は、医療機関への相談を検討するほうが安心です。

- 頻繁なあくびが毎日のように続いている

- 頭痛・めまい・吐き気などが同時に出ている

- 強い眠気や倦怠感が抜けない

- 集中力の低下で日常生活に支障をきたしている

- 不安や緊張感が長く続いている

これらの症状は、脳や神経、自律神経の異常、睡眠障害などが関係している可能性があります。特に、症状が重なっている場合は自己判断を避け、早めに医師の診察を受けるのが賢明です。

内科や神経内科、心療内科などが相談先になります。近くに受診先がない場合は、オンライン診療も活用しやすい選択肢です。

まとめ

あくびが止まらないときは、単なる眠気だけでなく、体や心のサインが隠れている可能性もあります。原因がはっきりしないまま放置すると、不調が慢性化するおそれもあるため注意が必要です。

まずは生活習慣を整え、ストレスや疲労との関係を見直すところから始めてみましょう。それでも改善が見られない場合や、ほかの症状が伴う場合は、医療機関への相談をおすすめします。

症状が軽いうちに対応することで、心身の安定を取り戻しやすくなります。気になる変化が続くときは、自分の状態に目を向けるきっかけにしてみてください。