「最近、青やグレーのものばかり選んでしまう気がする」「色の好みが以前と変わった気がする」こうした変化は、誰にでも起こり得るでしょう。

うつ状態になると、特定の色に安心感を覚える場合があります。反対に、刺激の強い色を避けたくなることも珍しくありません。色は感情や思考に影響を与えるため、日常の選択にも無意識に関わっています。

この記事では、うつ病の人が好む色や避けられやすい色の傾向、色と心理の関係、暮らしへの取り入れ方、周囲が意識したい配慮について解説します。身の回りの色を見直すきっかけとして、参考にしてみてください。

目次

うつ病の人が好む傾向のある色とは?

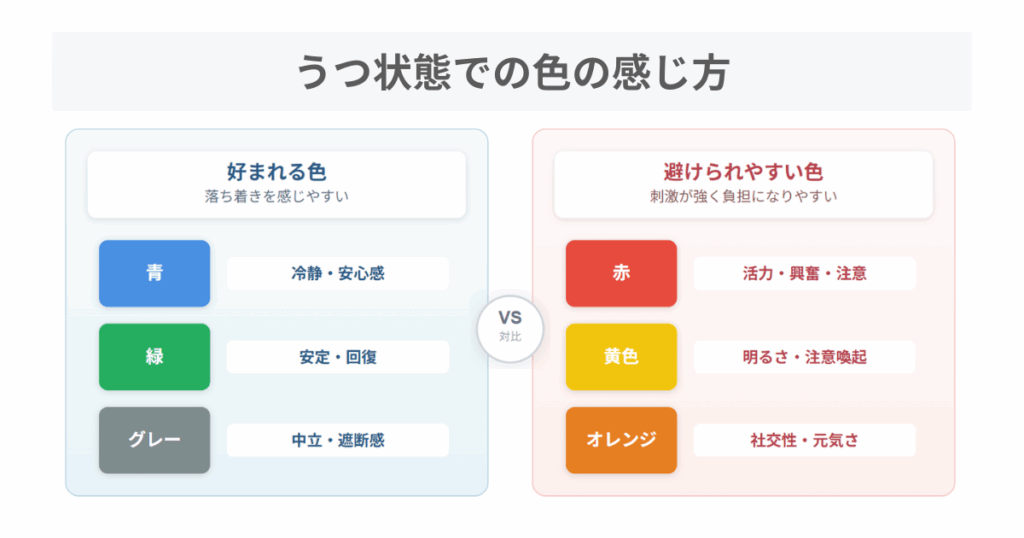

うつ状態では、心身への刺激を避け、安心できる色や空間を選びやすくなります。色の感じ方も例外ではなく、気分や体調によって心地よく感じる色と負担に感じる色が変わる場合があります。

ここでは、うつ病の人が好む傾向にある色や避けられやすい色、色の好みが変化する理由について見ていきましょう。

落ち着きを感じやすい色|青・緑・グレーの特徴

うつ病の人は、色や音などの外的刺激に対して敏感になりやすいといわれています。気分が沈んでいるときには、明るすぎる色や強い配色を避け、安心できる色を無意識に選ぶことも少なくありません。

青・緑・グレーといった寒色系は、視覚的な刺激が少なく、心を落ち着かせたいときに選ばれやすい色です。

| 色 | 心理的な印象 | 好まれやすい理由 |

|---|---|---|

| 青 | 冷静・安心・集中を保ちやすい | 刺激が少なく、緊張をゆるめやすい |

| 緑 | 安定や回復を促しやすい | 自然を連想させ、安心感を与えやすい |

| グレー | 感情への刺激が少なく、遮断感を得やすい | 周囲から距離を取りたいときに適している |

これらの色は、いずれも刺激が少なく、神経の緊張をやわらげる効果が期待できます。気分が不安定なときや、疲れて前向きになれないと感じたときには、身の回りに取り入れてみるのもよいでしょう。

避けられやすい色|赤・黄色などの強い原色の特徴

うつ病の人は、感覚が過敏になりやすく、色の刺激にも敏感になるといわれています。そのため、明るく彩度の高い色や、視覚的に強い印象を与える原色系は、気分を落ち着けたいときに避けたくなる場合があります。

特に赤や黄色などの原色は刺激が強く、落ち着きたい人には負担になることがあります。

| 色 | 心理的な印象 | 避けられやすい理由 |

|---|---|---|

| 赤 | 活力・興奮・注意を引く | 刺激が強く、落ち着かない感覚につながりやすい |

| 黄色 | 明るさ・希望・注意喚起 | 目に入りやすく、精神的に疲れやすい |

| オレンジ | 社交性・元気さ | 活動を促す印象が強く、静かに過ごしたいときに不向き |

これらの色を使うと緊張感が高まると感じる人もいます。気分が沈んでいるときには、こうした色を自然に避けてしまうのは無理のない反応といえるでしょう。

色の好みが変化する理由

色の好みは、年齢や環境だけでなく、心理状態の影響も受けます。とくにうつ状態では、以前は好んでいた色に違和感を覚えたり、落ち着く色を選ぶ傾向が見られる場合があります。

これは、感情や思考と視覚的な刺激が密接に結びついているためです。好みの変化に気づいたときは、心理的なサインとして受け止めてみるのも一つの方法です。色の選び方に変化を感じたときは、心の変化に気づくきっかけになります。

色彩が心身に与える影響の科学的根拠

色は、視覚的な情報にとどまらず、心や身体の反応にも影響を与える要素です。うつ状態のときは、刺激の少ない寒色系に落ち着きを感じやすくなる傾向があります。

日本感性工学会の研究では、青や緑の照明環境では、副交感神経が優位になり、心拍数が下がってリラックスしやすい状態になることがわかっています。反対に、赤い照明では交感神経が活性化し、覚醒や緊張を促すような反応が見られる傾向です。

色の選び方と自律神経活動との関係は、医療施設やリラクゼーション空間の照明設計にも生かされています。寒色系の色に自然と惹かれる状況は、心身が休息や静けさを必要としている状態と考えられるでしょう。

明るく刺激の強い色を無理に選ぶよりも、落ち着ける色を身の回りに取り入れるほうが、気分の安定に役立ちます。

参考:日本感性工学会論文誌「色相およびトーンを変化させた色光における生理的・心理的影響」

色の力を活かす工夫と配慮

色は日常のあらゆる場面に存在し、心の状態と無関係ではありません。うつ状態の人にとっても、色の選び方は気分の安定に影響を与える大切な要素です。

ここでは、生活空間での色づかいや、周囲が意識したい配慮について紹介します。

生活空間で色を活かすための工夫

うつ状態のときは、色の刺激が大きな負担になる場合があります。室内の色を整えるだけでも、気分が落ち着きやすくなるでしょう。

たとえば、壁やカーテン、寝具などには、青や緑、グレーのような穏やかな色を選ぶと安心感が得られます。反対に、彩度の高い色は刺激が強く、落ち着いた環境づくりには適していません。

また、照明の色温度も気分に影響を与えます。昼白色や電球色など、明かりの種類を目的に応じて調整すると、より過ごしやすく感じられるはずです。

身の回りの色づかいを見直すことで、無理なく心地よい空間を整えやすくなります。

うつ状態の人に配慮した配色の考え方

うつ状態のときは、感覚が過敏になりやすく、普段は気にならない色でも負担に感じる場合があります。特に赤や黄色などの原色は、視覚的な刺激が強いため、避けたほうが無難です。

共に過ごす家族や職場の同僚などが、刺激の少ない色を意識して取り入れるだけでも、安心できる空間づくりにつながります。共用スペースのインテリアやデジタル資料の配色などに、淡い青やベージュを使うだけでも印象が大きく変わります。

一人ひとりが快適と感じる色は異なりますが、配色を工夫することで周囲への配慮を視覚的に伝えやすくなります。無理に変える必要はありませんが、身近な色づかいを見直す意識があるだけでも、安心につながるでしょう。

身近な色づかいが心に与える影響

色は、気づかないうちに気分や行動に影響を与えています。特にうつ状態では、色への感受性が高まりやすく、身の回りの色づかいによって安心感が得られる場合もあれば、不安が強まる場合もあります。

たとえば、デスク周りに落ち着いた色を取り入れると、集中力が保ちやすくなるでしょう。反対に、原色が多い環境では、気分が落ち着かず疲れを感じやすくなります。

色に正解はありませんが、気分に合った色を選ぶと、自分らしく過ごせる空間になります。好みの変化に気づいたときは、心理的なサインとして受け止めてみるのも一つの方法です。

まとめ

うつ病の人は、落ち着いた色に安心感を覚えやすく、赤や黄色のような原色を避ける傾向があります。青や緑、グレーなどの穏やかな色は、心の安定や気分の回復を助ける場面でも活用しやすいでしょう。

色の感じ方や好みは人それぞれですが、色が気分や思考に与える影響は決して小さくありません。身の回りの色に少し意識を向けるだけでも、安心できる空間づくりに役立ちます。

ただし、色だけで気分の落ち込みを解消するのは難しい場合もあります。気分の変化が続いたり、眠れない日が増えたりした場合は、一人で抱え込まずに専門家へ相談することが大切です。

色の好みが変わったと感じたときは、心の変化を知らせるサインかもしれません。無理のない範囲で落ち着ける色を生活に取り入れながら、自分自身をいたわる時間を意識してみてください。